- 中古

- 書籍

- 児童書

- 1205-02-12

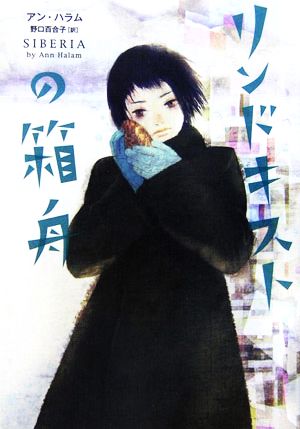

リンドキストの箱舟

定価 ¥2,828

110円 定価より2,718円(96%)おトク

獲得ポイント1P

在庫なし

発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 文藝春秋/ |

| 発売年月日 | 2006/06/10 |

| JAN | 9784163249803 |

- 書籍

- 児童書

リンドキストの箱舟

商品が入荷した店舗:0店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

リンドキストの箱舟

¥110

在庫なし

商品レビュー

4

7件のお客様レビュー

スローという少女が、種の保存のためとは知らずにリンドキストを母親から引き継ぎ、収容所をはじめ森の中や凍土など東奔西走する物語。

Posted by

淡々とした書き口の一人称で綴られる、近未来のSFファンタジー。 ヒロインはまだ幼いはずの少女ですが、厳しい環境の中、嫌でも大人にならなければならなかった、歪みのある大人びた子ども。 環境問題に訴えた作品ですね。テーマは非常にわかりやすいです。 しかしストーリーそのもの、とな...

淡々とした書き口の一人称で綴られる、近未来のSFファンタジー。 ヒロインはまだ幼いはずの少女ですが、厳しい環境の中、嫌でも大人にならなければならなかった、歪みのある大人びた子ども。 環境問題に訴えた作品ですね。テーマは非常にわかりやすいです。 しかしストーリーそのもの、となると、淡々とした中に難しい“設定”が散りばめられていまして。近未来の話なのに、えらく古めかしさを覚える不思議な世界観です。 一人称なのに三人称の作品に思えるほど静かに淡々と時に冷酷に書かれていて、読んでいると自然とこの作品世界の冬の冷たさ、雪の白さ、“心のシベリア”と言う情景が浮かんできます。 テーマも重いですし、決して面白おかしい作品とは呼べません。筆者はロシアの方かと思ったら、どうやら英国の生まれとか。ちょっと意外でした。なんとなしに英国YAと言うより、スウェーデンの作品に雰囲気が似ている気がしたので。ロシアと思ったのは単に舞台が極寒の大地でウォッカが登場したからです。 ページが進むにつれ、“あれ?もうこれだけしかページが残ってないのにどう結末までこぎつけるんだ?”と言う不安のようなものが。それ程予想を裏切るじれったさなのですよ。劇的な展開はあっても、進展よりは足留めに感ぜられるものばかりなのです。 引っ張りに引っ張った伏線の答えが意外と小型の爆弾で拍子抜けもしました。 技法として、先に“結果”を書き、追い掛けてそう至った“過程”を書く、と言うのがちょこちょこ使われているのですが、私はあれは無い方が良いように思います。ひねればひねるほど過程が道化にみえるので。この作品においては効果的に使われていませんでしたね。 厳しい環境の中で生きる人たちの歪み。悲しくなります。 登場人物に関して言うと、あまり一人一人に移入するほど関わりを持ちませんね。もう少し移入させてくれてもいいかな、と思いましたが、それこそが狙いかも知れません。主人公の目を通して映し出される世界の一片、世界の有り様を、ドキュメンタリーフィルムにおさめていくかのような淡々とした描き方。淋しさをあおります。 展開や伏線の回収などには物言いの余地ありですが、テーマ性はブレておらず、すっと読めます。読書感想文向き。

Posted by

装丁画が好きな絵描きさんだったので惹かれて。生きるには冷たくなり過ぎた世界を女の子が足を引き摺ってでも旅をする話。リンドキストの子どもたちが魔法みたいで好き。生命って魔法のようです。彼女ががんばったことで世界が救われたりはしないけれど、良い方へ向かう一歩になったように読めました。...

装丁画が好きな絵描きさんだったので惹かれて。生きるには冷たくなり過ぎた世界を女の子が足を引き摺ってでも旅をする話。リンドキストの子どもたちが魔法みたいで好き。生命って魔法のようです。彼女ががんばったことで世界が救われたりはしないけれど、良い方へ向かう一歩になったように読めました。学者や技術者といった何かを探究する人々の仕事ってそういうものなのかも。

Posted by