- 中古

- 書籍

- 書籍

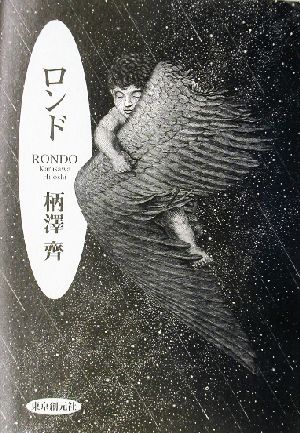

ロンド

定価 ¥3,630

¥220 定価より3,410円(93%)おトク

獲得ポイント2P

在庫なし

発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 東京創元社/ |

| 発売年月日 | 2002/10/25 |

| JAN | 9784488023751 |

- 書籍

- 書籍

ロンド

商品が入荷した店舗:0店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません

ロンド

¥220

在庫なし

商品レビュー

4

7件のお客様レビュー

豊穣な言葉で、溢れんばかりのイメージがふんだんに塗りこめられた作品。「死」そのものを描いたとされる幻の絵画作品「ロンド」を巡る、恐ろしくも美しい物語である。 次第に悪夢へ堕ちていくような前・中半は、これはもしかして稀代の傑作なのではないか、と思わせる期待感があったが、下世話で合理...

豊穣な言葉で、溢れんばかりのイメージがふんだんに塗りこめられた作品。「死」そのものを描いたとされる幻の絵画作品「ロンド」を巡る、恐ろしくも美しい物語である。 次第に悪夢へ堕ちていくような前・中半は、これはもしかして稀代の傑作なのではないか、と思わせる期待感があったが、下世話で合理的な謎解きに延々と終始する後半は、それだからこその激しい失速感しかなかった。 ラストは美しく締めくくられてはいたが、途中の失速感を取り戻すことはできなかった。 合理的な謎解きを求める向きもあろうが、僕としては、不条理でもいいので全体を神秘と怪奇な色で覆い尽くしてほしかった。サークルはいろんなところにできる、などと言ってほしくなかった。下世話な館長などみたくもなかった。衛の造形とか、ちょっとラノベチックすぎて冷めてしまったわ。

Posted by

読みすすむうちにこれが初の小説作品だという事実が信じられなくなってきた。専門である木口木版画の作品からも、既存の美術作品を自家薬籠中のものとする才能は伺われるが、それは美術家としてのもの。抑制を効かせながらも視覚や聴覚に訴える比喩を駆使した硬質な文体で、ずしりと持ち重りのする長編...

読みすすむうちにこれが初の小説作品だという事実が信じられなくなってきた。専門である木口木版画の作品からも、既存の美術作品を自家薬籠中のものとする才能は伺われるが、それは美術家としてのもの。抑制を効かせながらも視覚や聴覚に訴える比喩を駆使した硬質な文体で、ずしりと持ち重りのする長編推理小説を最後まで読ませる筆力に対しては、帯の惹句に『虚無への供物』『薔薇の名前』という名作を引き合いに出すのもあながち不遜とはいえないものがある。 「絶対音感」というものがあるが、作者によれば「絶対視覚」というものまた存在するらしい。「どんなに複雑な形でも測ったように紙の上に描写できるし、どんなに曖昧な色でも再現できる能力」それが絶対視覚である。しかし、あまりに精度の高い目を持ち、それを表現できることは客観的になり過ぎ対象に向かって愛情が感じられなくなる。「そういう人間が自分の力を鼓舞するためには愛情に代わる執念を燃やすカンフル剤がいる」。愛(エロス)でなければ死(タナトス)の出番だろう。 『薔薇の名前』ならアリストテレスが書いたと言われながら行方の分からない「喜劇論」が話を引っ張っていく原動力となる謎、ヒッチコックのいう「マクガフィン」である。本作品では魔術的リアリズムで死の相貌をとらえる天才画家三ッ桐威が描いた『ロンド』がそれにあたる。古い祭壇画に用いられた様式である三連式のパネルに描かれた「夜の暗い森の中で、輪になって踊る人々を描写した絵画」は踊りの中に描かれた多くの人物を通して、「古い鏡のように自らの記憶を発見する、集合的な死の肖像」と評されるが、限られた少数の人間しか見ることを許されず、その在処が杳として知れぬ幻の名作である。 その幻が不意に現れようとしたとき事件が起きる。最初の殺人現場の描写を読んでいるうちに、ああ、これはダヴィッドの『マラーの死』だな、と想像がついた。所謂「見立て殺人」。推理小説ではよく使われる手法でヴァン・ダインが使った『マザー・グース』をはじめ古今東西の推理小説を飾り立てるための道具立てとしては少々手垢がつきすぎている憾みなしとしない。しかし、わざわざ殺した相手を名画そっくりに飾り立てて展示し、しかも後にそれを自らの手で描き、作品として発表する犯人は己の技術に絶対の自信を持っている。それは、かつて名声を恣にしながら若くして逝ったカリスマ的画家三ッ桐威の後を襲う芸術家としての自負に支えられた殺人である。 エラリー・クィーンの国名シリーズには「読者への挑戦状」という趣向があったが、ことは推理小説に限らない。表現を志す者には自分の表現する物が凡百のつまらぬ観客の理解を凌駕するものでありたいという欲求と同時に、極々少数の者でいいから完全に理解されたいという欲望もまた存する。「逸脱と放縦を綯い合わせて縄を作り、世間という名の谷に渡した上できわどい芸をやる。右に落ちれば表現者、左に落ちれば犯罪者だ」と作中の老版画家は語る。多くの探偵小説にいやというほど繰り返し登場するメッセージを残す殺人者は、芸術家の戯画である。批評家に認められることで作品は芸術となる。探偵と犯人はウロボロスの蛇の如く永遠に互いの尾を咬み合う存在である。 現役の版画家でもある作者だが、描くばかりでなく描かれたものを表現する能力にも長けているらしい。主人公である美術館のキュレーター津牧の筆によるカラヴァッジョをはじめとする美術批評は秀逸である。作中に頻出する美術評を小煩く思うか、面白いと感じるかは読者によってちがうだろう。とまれ、ラテン語まで持ち出してアナグラムを操ってみたり、音楽や料理にも蘊蓄を傾けてみせたりするあたり、衒学趣味(ペダントリイ)の系譜を引いているのは間違いないところだ。 『九相詩絵巻』からは夢野久作の『ドグラ・マグラ』を、カラヴァッジョの『ホロフェルネスの斬首』からは女装した美少年がサロメになって踊る塔晶夫の『虚無への供物』を連想させられた。昔の武蔵野の面影を残す丘陵地帯に立つ「巨大な波に押されて海原を航海する船」に擬せられた美術館は小栗虫太郎の『黒死館殺人事件』や『薔薇の名前』の舞台になった山の上の僧院を思い出させる。酸鼻を極める屍体を載せ、暗黒の大海の中に今また新たな船が出帆した。

Posted by

日本のエッシャー、という印象の版画家・柄澤斉。 1日しか展示されなかった幻の絵「ロンド」をめぐる 文字の描写で絵が見えるような不思議な感覚の物語 http://ameblo.jp/mirrorka/entry-10264366048.html

Posted by