- 中古

- 店舗受取可

- 書籍

- 文庫

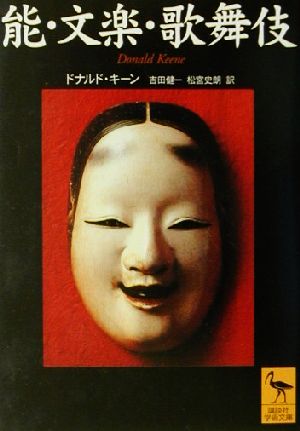

能・文楽・歌舞伎 講談社学術文庫

定価 ¥1,496

715円 定価より781円(52%)おトク

獲得ポイント6P

在庫あり

発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品

店舗受取なら1点でも送料無料!

店舗到着予定

11/26(火)~12/1(日)

商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 講談社 |

| 発売年月日 | 2001/05/12 |

| JAN | 9784061594852 |

店舗受取サービス

対応商品

店舗受取なら1点でも送料無料!

さらにお買い物で使えるポイントがたまる

店舗到着予定

11/26(火)~12/1(日)

- 書籍

- 文庫

能・文楽・歌舞伎

商品が入荷した店舗:0店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません

能・文楽・歌舞伎

¥715

在庫あり

商品レビュー

4.3

5件のお客様レビュー

伝統の重みを感じる。…

伝統の重みを感じる。それがかなり凝縮されているモノになっている

文庫OFF

一冊で三種の古典芸能…

一冊で三種の古典芸能の世界を知ることが出来る便利な本です。

文庫OFF

テクストあるいは元の講演は1966年から1998年のもの。能・文楽(浄瑠璃)・歌舞伎などをテーマとしたアンソロジー。能や歌舞伎に興味はあるがあまり知識が無いという読者にぴったりの入門書で、今の私にも丁度良い、有益な本だった。 私もかなり前から、スカパーでときおり能を見たりもし...

テクストあるいは元の講演は1966年から1998年のもの。能・文楽(浄瑠璃)・歌舞伎などをテーマとしたアンソロジー。能や歌舞伎に興味はあるがあまり知識が無いという読者にぴったりの入門書で、今の私にも丁度良い、有益な本だった。 私もかなり前から、スカパーでときおり能を見たりもしていたが、能の台詞や謡は何を言っているのか聞き取れないし、たとえ聞き取れても言葉がかなり古い(室町時代とか)ので、古文に明るくない私には内容がほとんど把握できなかった。能に流れる音楽をぼんやりと聴くだけであった。 最近になって、歌舞伎や能のDVDでは台詞等を字幕表示させられると知り、能に関しては原テクストをあらかじめ、可能な限り現代語訳も含めて目を通しておくことで、なんとか中身がわかるようになってきた。 ドナルド・キーンさんの言うように、確かに能は玄人向けの芸術であって、何度も何度も参観していくことでやっとその価値が分かる、という態のものらしい。 現在演じられている能では、役者がえらくゆっくりと歩いてくるところから始まるが、その歩くのろさや、やたら間延びした台詞・謡は、スピード重視で強迫的にせわしなく生きている現代人にとっては、ひどくもどかしくじれったいように感じられるに違いない。もちろん私もせっかちだから、この歩き方は遅いなあ、と思う。DVDを早送りしたくなってしまう。 このような極度の「遅さ」は、本書によると江戸時代、徳川家の絶対権力が能を庇護すると同時に中身にも介入してきて、極端に「儀式化」したためにこうなったらしいのだ。世阿弥の室町時代から秀吉の桃山時代までは、どうやら個々の能は上演時間が遥かに短く、つまりテンポが速かったらしい。 「日本人は儀式が好きだ」などと形骸的な儀式を擁護する人に、私は良い感情を持たない。儀式という「形」を極度に尊重するということは、その「形」に自ら隷属し個人としての判断や責任を揚棄するということであり、このことから生じる深刻な日本社会の欠点はしばしば救いがたいように見える。「形」への依存が、無意味な会議や悪しき習慣を決して改革できないように維持してしまうのである。 が、そこには良い半面もあるのだろう。キーンさんは現在の、極度に儀式化された能が最も素晴らしいのだと断言している。私は現代の能にも歌舞伎にも、現実の女性が役者として登場してもいいと思うのだが・・・。 私は文楽(浄瑠璃)を映像としても今までちゃんと通して見たことは無かったのだが、本書を読んでにわかに興味が湧いた。 本書によると、たとえば、日本のこの人形劇では、人形を操作する者(黒子?)が観客から丸見えになっているという状態が、世界でも類を見ない特徴だという。 わざわざ舞台裏を覗かせるような仕掛けは、人形の演ずる<劇>のレベルと、それを生成している<作者/操作者>の現実界のレベルとの差異をくっきりと際立たせているということだろうか。<劇>は人間にとって現実界から想像界ないし象徴界にトランスする経験を打ち出す。このトランスに当たっての重要な異化作用を、むき出しの人形遣いがその境界線となって現出しているのではないか。 能において特徴的な「能面」も、やはり、「異化作用」を通してシンボル的な<物語>の世界を現出させる小道具なのかもしれない。 私たちの世代は、そして現代日本社会は、そのような異化作用をもたらす記号をよく知っている。アメリカのスーパーマンとは異なって顔面をすっかり隠した仮面ライダーや戦隊もののヒーローたちが、生身の人間からの「変身」によって「異化作用から物語世界へのトランス」を果たすことに、私たちはほんの小さな頃から馴染んできた。 さらに、本書の文楽の章を読んでいて感じたのだが、この文楽の文化は、そのままこんにちの「アニメ」文化へと続いているのではないか、ということである。材質から言ってやはり人間らしさからは隔絶する「人形」という存在の奇妙さが、デフォルメされ現実の人間とは遊離してしまったアニメの登場人物たちの非-現実的実存へと結び付いているように、私には思えたのだ。そして、アニメファン(オタク)たちは「声優さん」を神のようにあがめるらしいのだが(私には全く興味がない)、これは実にわざとらしい言い回しで現実感からは隔絶した様式化を示す「声優」たちが、文楽の人形を操作する人形遣いの姿の現前と同様の、差異の境界線を司る呪術師のような役割を果たしているからではないか。 トランスを実現するために、異質な世界と世界とを「渡す」こと。その操作それ自体の価値が、シンボル的な世界、シンボル的な思考の意味を決定していること。そんなとりとめの無い思いに、本書を読みながら私は誘われていった。

Posted by