- 中古

- 書籍

- 書籍

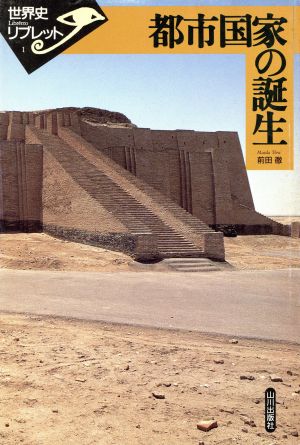

都市国家の誕生 世界史リブレット1

定価 ¥801

550円 定価より251円(31%)おトク

獲得ポイント5P

在庫なし

発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 山川出版社/ |

| 発売年月日 | 1996/06/25 |

| JAN | 9784634340107 |

- 書籍

- 書籍

都市国家の誕生

商品が入荷した店舗:0店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません

都市国家の誕生

¥550

在庫なし

商品レビュー

3

3件のお客様レビュー

・有名な領土争いが、隣国同士のラガシュとウンマとのあいだで繰り広げられたグエディンナ(エディンの首の意)の野をめぐる争いである。聖書にあるエデンは、このシュメールのエディンではないかと考える人もいるが、確証はない。ただし、両都市が幾代にもわたって争うほど、エディンが豊かな土地であ...

・有名な領土争いが、隣国同士のラガシュとウンマとのあいだで繰り広げられたグエディンナ(エディンの首の意)の野をめぐる争いである。聖書にあるエデンは、このシュメールのエディンではないかと考える人もいるが、確証はない。ただし、両都市が幾代にもわたって争うほど、エディンが豊かな土地であったことは確かである。 ・農放畜のほかで、シュメール人は魚愛好者であった。魚の名も多くあらわれる。魚にかんしてつぎのようなシュメールの諺がある。「わが夫はわがために〔穀物を〕積み上げる。わが子はわがために〔生活品を〕与えてくれる。わが愛人は魚の骨を取り除いてくれる」。「私は口でお前のためにスープをさます。お前は私のために魚の骨を除いてくれる」。魚の骨を除くことが、男女の親密な関係を象徴するのであろうか。

Posted by

高校生・受験生向けの歴史教材も販売されている出版社から、一般向けに執筆されている世界史リブレットシリーズです。 本書は古代オリエント世界のメソポタミア文明から更にシュメールからアッカド時代の都市と国家についてと、農業と儀礼について焦点を絞って執筆されています。 特にウルやウル...

高校生・受験生向けの歴史教材も販売されている出版社から、一般向けに執筆されている世界史リブレットシリーズです。 本書は古代オリエント世界のメソポタミア文明から更にシュメールからアッカド時代の都市と国家についてと、農業と儀礼について焦点を絞って執筆されています。 特にウルやウルクといった主要都市の都市図が掲載されており、文字を追うだけではなかなか想像が難しい時代だけに、都市のどの部分に都市神を祭る神殿やジッグラトが建てられているか一目見て分かるので助かりますし、個人的にはウルの居住区図の写真も興味深く楽しめました。 また関連する周辺の諸都市などが確認できる地図や、都市国家としての時代区分を分かりやすくまとめられた表、採掘された物品などの写真もいくつか掲載されており、目で楽しむことも十分に可能となっています。 世界史リブレットシリーズの特徴として80ページというシンプルな薄さで、行間が広く文字の圧迫感もなく、手軽にピンポイントな知識を手に入れることが可能であることが本書の最大の魅力かと思います。

Posted by

山川出版社の世界史リブレットシリーズの記念すべき第1巻です。文明揺籃の地であるメソポタミア、とくにシュメール・アッカド地域についてあつかっています。最初に文明の誕生からアケメネス朝までの流れを大まかに説明し、次にシュメール・アッカド地域についてラガシュやウル、ウルクなど教科書でも...

山川出版社の世界史リブレットシリーズの記念すべき第1巻です。文明揺籃の地であるメソポタミア、とくにシュメール・アッカド地域についてあつかっています。最初に文明の誕生からアケメネス朝までの流れを大まかに説明し、次にシュメール・アッカド地域についてラガシュやウル、ウルクなど教科書でもおなじみの都市国家が分立する前2500年頃以降の都市国家分立期から領域国家期(この後半がいわゆるアッカド王朝となる)、そして統一国家形成期を経てウル第三王朝までの流れを細かく見ていきます。そして最後の章で当時の人々の生活を紹介しています。 本の中心となるのが第2章で、メソポタミア地方の勢力の変遷についてとくに王の称号からその流れを説明しています。前2500年頃最初にこの地に覇を唱えた都市国家はウル、ウルの勢力が衰退するとラガシュ、そしてウルク(ウンマの支配者ルガルザゲシが根拠地をウルクに遷す)がシュメールを統一し、「国土の王」という称号を用いるようになります(「国土の王」を最初に使用したのはルガルザゲシの前王エンシャクシュアンナ)。しかし彼に取って代わったアッカドのサルゴンは「全土の王」を使用します。この「国土の王」号や「全土の王」号を使用する時期が、王権が都市をこえて領域国家となったことを表すと、著者は指摘しています。また、都市国家をこえて領域国家を支配することは、アッカドやシュメールの最高神エンリルから委任されたものと認識されていたとのことです。 また、アッカド4代目の王ナラムシンは全メソポタミアを統一すると、メソポタミア史上初めて「四方世界の王」号を採用しました。その後この地域は混乱期を迎え、ウル第三王朝による統一国家確立となるのですが、このウル第三王朝は「シュメール人のルネサンス」と呼ばれるほどシュメールの文化・文学は集大成され、統一国家の王権にふさわしいイデオロギーと制度が整えられたそうです。 以上のように、教科書ではごくごく限定的にしか扱われない前3000年期後半のメソポタミアですが(ウル第三王朝にいたっては山川の教科書には名前すら載ってない。教科書にはアッカド王朝滅亡後にアムル人の古バビロニア王国が登場したように書かれているが、アッカド王朝が滅亡したのが前2100年頃、そしてウル第三王朝が前2004年まで存続し、その後イシン市とラルサ市による二王朝並立時代が続き、前1760年のハンムラビ王(本書ではハンムラピ)によるメソポタミア統一を迎える。このイシン・ラルサ時代は古バビロニア時代前期とも呼ばれるようであるが、アッカド滅亡からハンムラビ王の統一まで約350年もの開きがある)、多くの都市国家・民族が興亡を繰り返しています。世界史Bではいわゆる全体の導入に相当する時期ですのであまり微細に説明しても生徒はついて行けませんが、教科書の内容をもう少し考察した方がいいのかもしれません。

Posted by