- 中古

- 書籍

- 文庫

- 1225-15-03

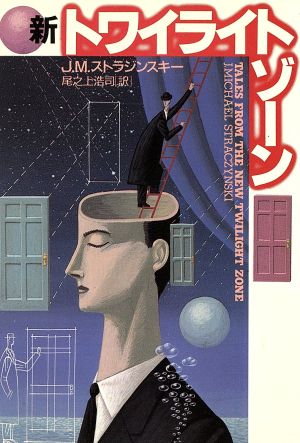

新トワイライトゾーン 扶桑社ミステリー

定価 ¥726

220円 定価より506円(69%)おトク

獲得ポイント2P

在庫なし

発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 扶桑社/ |

| 発売年月日 | 1991/05/28 |

| JAN | 9784594007379 |

- 書籍

- 文庫

新トワイライトゾーン

商品が入荷した店舗:0店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

新トワイライトゾーン

¥220

在庫なし

商品レビュー

3

1件のお客様レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

1960年代前半に鬼才ロッド・サーリングの手によって伝説の番組となった『ミステリーゾーン(未知の世界)』。そのリバイバル版の一つとして85~89年に制作されたのが『The New Twilight Zone(日本名:新トワイライトゾーン)』で、その第3シーズンでストーリー・エディターを務めたストラジンスキーが自身の脚本をノヴェライゼーションしたのが本書にあたる。(実際には1編がストラジンスキーともう1人の合作による原案で脚本はまた別、掉尾を飾る「われらがセレナは死にゆく」は、サーリングによる未発表作の原案をストラジンスキーが脚本化している)。全11編。 ・生活に困窮した男に質屋がある“売り物”の話を持ちかける「サイモン・フォスターの心」、 ・気が触れたようにガラクタを集める老人の驚くべき秘密「エドガー・ウィザースプーン氏の奇妙な症例」。 ―この2編は笑えるようで中々ブラックな後味 ・夜毎に見る悪夢の中で必死に助けを求める女性が、老人ホームの隣室に入居してくる「夢の扉」。主人公と、映像版で彼を演じた俳優の境遇が重なっていたというエピソードは興味深い ・深夜の間違い電話がきっかけで親しくなった女性。ノーマンはメアリイと名乗るその相手と実際に会うことを願うが「電話」。悲恋なのかハッピーエンドなのか ・夫のDVに悩むルイーズ。誕生日に姉から送られてきたプレゼントはドーベルマンの磁器の置物だった「獣性」。獣の正体は魔性のものかルイーズの精神が産み出したものなのか ・洗面所の鏡の奥にTVカメラが隠されているのをに気付いたことを機に、自分が常に“観られていた”ことを知る「特別サービス」。『トゥルーマン・ショー』でお馴染みのテーマ ・異空間へと繋がっていると思しき地底の穴。内部の調査に向かったまま戻らぬ先遣の5人を探す任務を受けた空軍テスト・パイロット「壁」。当時はまだ冷戦下だったのだなと時代背景を実感 ・太古の賢人の魂を召喚するという体で大儲けしていたニセ霊媒師が、ある日自分の意思とは無関係な声を発するようになる「戦慄のチャネリング」。”声”が色々と暴き立て始めるくだりからはもっとドタバタな展開を期待してしまったんだがw ・常に喪服のような黒い服をまとい、趣味のように赤の他人の葬儀に参列する老女「闇のランデヴー」。“大切な人が苦しむ時に助けられなかった”という悔恨は「夢の鏡」に通じるような ・壁から床、毛布や服まで“柄物”を異様なまでに恐れる女性。新任の精神科医はその理由を探ろうとする「何かが見ている」。ギルマン「黄色い壁紙」のモチーフを侵略テーマに寄せたらこうなる? ・死に瀕しているという富豪の伯母の看護を依頼された20歳のデボラ。挨拶の際、彼女は伯母に凄まじい力で手を握られる「われらがセレナは死にゆく」。○○○テーマとも読めて怪奇度は随一なのにどうも舌足らずな感じなのが勿体ない。 「記憶を売る」「ある人間の常軌を逸したような行動が世界の平衡を保っていた(or 見知らぬ侵略者に気付いていた)」「異界の存在と電話越しに繋がる」「知らぬ間に自分の私生活が全て観られていた」etc、ややSF?寄りの奇妙な話といった趣の作品が多い。恐怖度がやや濃い目なのはラスト2作か。 本邦の『世にも奇妙な物語』シリーズが、この前身である『ミステリーゾーン』あるいは『ヒッチコック劇場』の日本版を作るというコンセプトであったことからもわかるように、それぞれのモチーフもそれこそ初期の『世にも~』で同様の話が合ったようにすら思えて来て、どこか懐かしく感じられる。著者による序文や、作品ごとに付けられた作品紹介&映像化の際のエピソード、さらには文中とラストに太ゴシックで挿入されるナレーション文も、これらの作品が小説でありながらまるで映像作品を見ているかのように感じさせられる効果がある、のかも。

Posted by