- 中古

- 店舗受取可

- 書籍

- 書籍

- 1220-02-01

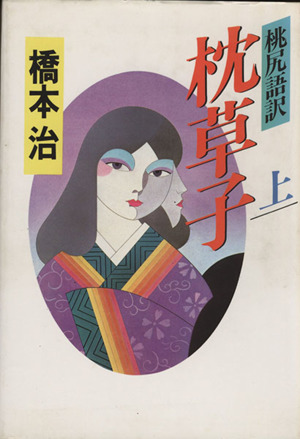

桃尻語訳 枕草子(上)

定価 ¥1,430

825円 定価より605円(42%)おトク

獲得ポイント7P

在庫あり

発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品

店舗受取なら1点でも送料無料!

店舗到着予定

2/21(金)~2/26(水)

商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 河出書房新社 |

| 発売年月日 | 1987/09/01 |

| JAN | 9784309004730 |

店舗受取サービス

対応商品

店舗受取なら1点でも送料無料!

さらにお買い物で使えるポイントがたまる

店舗到着予定

2/21(金)~2/26(水)

- 書籍

- 書籍

桃尻語訳 枕草子(上)

商品が入荷した店舗:0店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

桃尻語訳 枕草子(上)

¥825

在庫あり

商品レビュー

4.2

9件のお客様レビュー

著者の橋本治さんの訃報を聞いて、その代表作に触れてみたかった次第。 私は高校からは理系で、まともに古文の授業を受けたのは、中学まで。特段古文に思い入れもなく、枕草子なんて冒頭の教科書に載っている部分しか知らないレベルの人間です。ということで、枕草子という古典文学の名著にもか...

著者の橋本治さんの訃報を聞いて、その代表作に触れてみたかった次第。 私は高校からは理系で、まともに古文の授業を受けたのは、中学まで。特段古文に思い入れもなく、枕草子なんて冒頭の教科書に載っている部分しか知らないレベルの人間です。ということで、枕草子という古典文学の名著にもかかわらず、中身をほとんど知らず。今回、初めて「そういう本だったんだ」と知った次第。 「桃尻語訳」というのは、要は現代の若い女性の言葉に直訳したというもの。清少納言が今風の年相応の女性として、とてもフレンドリーに語りかける感じに訳されています。これは、新しい感覚。 ただ、「現代」とはいっても、この本が発表されたのは、既に30年以上前。もう、ある意味古語ですね(笑) 時々、意味がわからない言葉も出てきますし。 時系列は行ったり来たりだし、内容も飛び飛びなので、時々何が何だかわからなくなるときもありますが、そこは直訳とはいえ補足がたくさん入っているので、つっかえながらではありますが、読んでいくことができます。 元々枕草子はよく知っているよという方にはあまり用はない一冊かもしれませんが、面白い試みの一冊。

Posted by

(1998.02.05読了)(1998.01.31購入) (「BOOK」データベースより) 驚異の名訳ベストセラー!その上巻は、第一段「春って曙よ!だんだん白くなってく山の上の空が少し明るくなって…」から―第八十二段「中宮職の御曹司にいらっしゃった頃、西の廂でお経のマラソンがある...

(1998.02.05読了)(1998.01.31購入) (「BOOK」データベースより) 驚異の名訳ベストセラー!その上巻は、第一段「春って曙よ!だんだん白くなってく山の上の空が少し明るくなって…」から―第八十二段「中宮職の御曹司にいらっしゃった頃、西の廂でお経のマラソンがあるんで…」まで。 訳者 橋本治 1948年東京都生まれ 東京大学文学部国文学科卒業 イラストレーターとして活躍 1977年『桃尻娘』で講談社小説現代新人賞佳作入選 1996年『宗教なんかこわくない!』で新潮学芸賞受賞 2002年『「三島由紀夫」とはなにものだったのか』で小林秀雄賞受賞 2005年『蝶のゆくえ』で柴田錬三郎賞受賞 2008年『双調平家物語』で毎日出版文化賞受賞受賞

Posted by

1987年刊の作品。源氏物語の現代語版を出している著者の、古典訳のはしりとなる作品でしょうか。 『うた恋い。』がおもしろかったこともあり、こちらも読んでみました。 清少納言をキャピキャピ乙女にした当世の口調で書かれていますが、悲しいかな、時代は移り変わっており、あえて80年代イケ...

1987年刊の作品。源氏物語の現代語版を出している著者の、古典訳のはしりとなる作品でしょうか。 『うた恋い。』がおもしろかったこともあり、こちらも読んでみました。 清少納言をキャピキャピ乙女にした当世の口調で書かれていますが、悲しいかな、時代は移り変わっており、あえて80年代イケイケギャルの流行言葉を取り入れた現代語訳は、一昔前の古い言葉に思えます。 すでに、桃尻語訳も古典に近づきつつあるという所でしょうか。 文章の語尾に細かく付加される「-よねェ」「さァ」「さッ」「やったのォ」などという表現が、今読むとなんだか痛々くて読みづらくて気になり、なかなか内容理解まで至りません。 イラストもかなりゆるく、脱力系です。 それでも、こと細かく著者の解説が入っているのは、わかりやすかったです。 当時は布団はなく、着物をそのままかけて寝ていた、など、そういえばと気がつきました。 ただ、この解説も、清少納言の口調になっているので、やっぱり読むのがきつかったです。 当時は通い婚で、「嫁に行く」のではなく「婿になる」のが結婚だったとのこと。 平安時代の屋敷の相続権は親から娘へと渡り、息子は玉の輿を探せと、家から放り出されたとのこと。 今とは正反対なので、この原則を踏まえたうえで男女の感覚をつかむのはなかなか難しいですね。 一条天皇の皇后であった中宮定子の女房として宮仕えをしましたが、定子の父藤原道隆と、道隆の弟の道長が、どんどん派閥争いをして行き、道隆側が次第に没落していったなどという政治的側面は、一切作品に反映されていません。 宿敵の道長の目に触れたら一大事だったからでしょうか。 そう考えると、のびのびと書かれているようなこのエッセイも、かなり目をつぶったところも多い、窮屈で限定的なものだったのかもしれないと思えてきます。 後に台頭した道長の娘、中宮彰子に仕えた紫式部とのライバル関係が良く取りざたされますが、時代は少し違ったようです。 つまりは定子と彰子はいとこ同士だったんですね。 原文で古典の時間に習った猫の命婦と犬の翁丸のエピソードが出てきて、微笑ましかったのですが、失踪してもう死んだかと思われた翁丸がひょっこり現れたことで、みんな大喜びしたというシーンは、誰も口には出さないものの、道長の罠で大宰府に配流された、定子の兄、伊周のことを思っていたという伏線があったと知り、背後の事情の重さにぐっときました。 執筆当時は三十代で、そろそろ年配の部類に入っていた才気走った彼女。 言いたいことばかり言っているようで、実は言えていないというのは窮屈ですね。 貴族政治では、侍はさぶろうからきている、下位の者だったとのこと。 武家社会になる前の話ですからね。 また、当時は官位で人を読んでいたため、単に男と言ったら位のない者だったとのことで、やっぱり少しずつ感覚が違い、いろいろとルールをわかっていないと理解しきれないものだと思いました。 結構内容が詰まっていましたが、これでまだ上巻。 意外と長い随筆なんですね。

Posted by