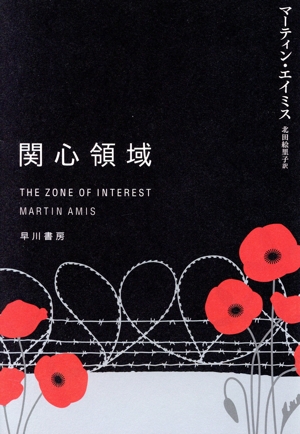

関心領域 の商品レビュー

ナチス政権下、歴史的にも醜悪かつ理解し難い、その行為とその周辺を舞台にして、収容所の司令官、連絡将校中尉、ユダヤ人の特別労務班班長の3人、それぞれの違った視点からの描写を交えながら、物語が進行していく。 あの場所から幸せな何かが生まれるなんて、どんなにぞっとすることか。 作中...

ナチス政権下、歴史的にも醜悪かつ理解し難い、その行為とその周辺を舞台にして、収容所の司令官、連絡将校中尉、ユダヤ人の特別労務班班長の3人、それぞれの違った視点からの描写を交えながら、物語が進行していく。 あの場所から幸せな何かが生まれるなんて、どんなにぞっとすることか。 作中のこのセリフには、共感しかない。 この物語を哀切な悲恋で締め括ることは許されない。 著者の後書きも含めての作品だと痛切した。 現実に、ルドルフヘスが、己の行いによって酒と薬に溺れ、精神を病んでいたのかはわからない。 現実に、こういった中尉のような、都合の良い自己正当化で残虐行為を行っていた人たちもいたかもしれない。 けれど、どのすべても許されることではなく、このことについて、わたしはエンタメとして消化することに激しい抵抗を覚え、作中の登場人物の誰のことも理解したくはないしできない。

Posted by

前半退屈&カタカナの名前全然覚えられなくてまともに入ってこないんだけど、後半は止まらないほど面白く、もう一度読みたくなる 戦争の恐ろしさは人間が人間であることを忘れていく、染まっていく、正常さとは人間が意図的に作っていることに気づけないことだなと思った

Posted by

この作品を原作とした映画が、アカデミー賞を受賞したとの事で調べてみると、ちょうど公開されていました。しかし、残念な事に公開しているのは、東京の劇場のみでした。映画も観れば、最も作品への理解が深まると思いましたが、関西での公開を待つ事にします。

Posted by

オシフィエンチムは、ポーランドの都市。ドイツ語名アウシュヴィッツの方がよく知られているだろう。そこにはナチスにより、ユダヤ人の強制収容所が設けられた。彼らはオシフィエンチムの一地区と付近の村の住民を追放し、40平方キロメートル以上を親衛隊管理区域とした。そしてここを関心領域(In...

オシフィエンチムは、ポーランドの都市。ドイツ語名アウシュヴィッツの方がよく知られているだろう。そこにはナチスにより、ユダヤ人の強制収容所が設けられた。彼らはオシフィエンチムの一地区と付近の村の住民を追放し、40平方キロメートル以上を親衛隊管理区域とした。そしてここを関心領域(Interessengebiet/The Zone of Interest)と呼んだ。 本作は「関心領域」を巡る物語である。 もちろん、ここでいう「関心」とは「関心を持たれる」、つまりは「重要な」領域の婉曲表現なのだが、著者がおそらくこのタイトルに込めたであろう目論見は読み進めるにつれて徐々に重みを増していく。 「関心領域」は主に3つの視点から語られる。 収容所の司令官。 司令官の妻との不倫をもくろむ将校。 死体処理の仕事をしながら生き延びるユダヤ人。 同じ地域に暮らしながら、彼らが見ているものは驚くほど異なる。 それは彼らの「関心」が異なるからだ。 ある者は組織の中で成功するために躍起になり、ある者は享楽的に生きながら、どこか狂った社会への疑問を抑えきれなくなり、ある者はただただ地獄の日々を生き抜くことが精いっぱいであり。 そうした彼らの視線を通して、読者も渦中に身を置くことになる。 その時代、その場所にいたならば、自分の「関心」はどこに向いていただろうか。 渦中にいるとき、その影響を受けずにいることはおそらくは無理だ。けれども、渦中にいたからといって、やはりなされてはならないこと、なしてはならないことはあるはずである。 ひとたび、それが起きてしまったときに、私たちはどうすればよいのだろうか。 取り返しのつかないことはある。起きてしまったことをなかったことにはできない。 そこで起こったことは、 一時間を思い出すのには一時間かか り、 一ヵ月を思い出すには一ヵ月かかる 類のものである。その記憶の一部は、記録され、魔法瓶に詰められ、木の根元に埋められる。それは後に、「アウシュヴィッツの巻物」と呼ばれるだろう。 収容所で1つの愛が生まれかけたが、それは成就しない。すべてが終わった後、女は言うのだ。 想像してみて、あの場所から幸せな何かが生まれるなんて、どんなにぞっとすることか 悲しいセリフである。悲しいのは、ただのセンチメンタリズムではない。人間が如何に邪悪になりうるかを、否定の余地なく示してしまったのが、ホロコーストである。その事実を知っていながら、美しいものは生まれうるのか。女の言葉は、それを突き付ける。 でも。それでもなお、希望はないのか。答えの出ない問いがぐるぐる巡る。 <本作と映画についての追記> 本作は映画化されている。映画の方を先に見た。 ひとことで言えば、タイトルと舞台が共通している以外、相当の相違である。 原作者は映画についてどう思っていたのか、少々興味のあるところだが、(おそらく偶然なのだろうが)映画公開日と原作者死亡日が同じ日なので、原作者は見てはいないのかもしれない。企画自体は10年ほど前に始まっていたようなので、構想はある程度は知っていたものか。 司令官夫妻は原作では架空の人物だが、映画では実在のルドルフ・ヘス夫妻としている。妻がどちらの人物像に近いかは不明だが、映画の方が近いのかもしれない。 原作では複数人物の視点から語られる「領域」だが、映画では、主にヘス家に重点が置かれる。そして映画の影の主役となっているのは“音”である。映画ならではの体験といえるもので、これはこれで見ておく価値のあるものと思う。

Posted by

ジャミロクワイの『VIrtual Insanity』でMVを監督したジョナサン・グレイザー監督がアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所の隣に住居を構える収容所の所長ルドルフ・ヘスとその家族の生活を描いた映画『関心領域』 そこに暮らす人々の生活が描かれているだけにも関わらずおぞまし...

ジャミロクワイの『VIrtual Insanity』でMVを監督したジョナサン・グレイザー監督がアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所の隣に住居を構える収容所の所長ルドルフ・ヘスとその家族の生活を描いた映画『関心領域』 そこに暮らす人々の生活が描かれているだけにも関わらずおぞましく、醜悪で、下手なホラー映画よりもよっぽど恐ろしい作品であった。 直接的な描写は一切映らないにも関わらず、わずかに聞こえる叫び声や銃声、塀の向こうの焼却炉がゴウゴウと音を立てて吐き出す黒い煙など、恐らく今こういうことが起きてると察することが出来る。 頭をガツンと殴られるかのような衝撃を受ける映画体験だったが、とても映画的な瞬間で作られた恐ろしさだったために、原作ではどんな描かれ方をしているのだろうかと気になって手に取った。 驚いたことに原作は映画とはまったく違っていて、映画で使われていたのはアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所の隣に住んでいる強制収容所所長一家という部分くらいだ。 ちょっと拍子抜けしてしまったのだが、考えてみると本作も『関心領域』というタイトルには間違いなくて、自分の興味のある、関心を向けている領域を外れた人、外すことが出来ない人が描かれている。 原作には原作の面白さがあるため、映画と比べてどうだって話ではない。 どちらもその媒体特有の表現で残酷さや恐怖を描いている。 そしてどちらもグロテスクなことが描かれているにも関わらず、ふと吹き出してしまいそうな瞬間もあったりする。 見比べてみるのが面白いタイプの作品だと思う。 映画から原作に入ると余りにも印象が違うため、ちょっと肩透かしを喰らう気もするので。 個人的には原作→映画から入ってみるのをオススメ。

Posted by

星に迷いました。でも、目を背けてはいけない。 観てから読みました。 映画もすごかったですが、原作もすごかったです… ただ原作は想像力の入り込む余地があまりないように感じ、とてもきつかったです。 実は映画を観た時もそう感じていたのに、より原作はきつかった… 物言わぬ少年たちの時...

星に迷いました。でも、目を背けてはいけない。 観てから読みました。 映画もすごかったですが、原作もすごかったです… ただ原作は想像力の入り込む余地があまりないように感じ、とてもきつかったです。 実は映画を観た時もそう感じていたのに、より原作はきつかった… 物言わぬ少年たちの時間 ゾンダーコマンドの存在 P302からのシュムルの章は、感情というものを捨て去らなければ読めないこの作品の中で、やはり涙が出る内容でした。でも、その自分の涙さえ欺瞞に感じる…厳しい話です。 主役はトムゼン。話の動くきっかけは、トムゼンが人妻のハンナに気もちを寄せたから… でも、それは話を動かす装置でしかない。 あの時代にドイツを覆っていた狂気、その中で正気を保った人たちへの弔い… でも。ゾンダーコマンドたちは…狂気の中で、さらなる狂気に包まれ…そのことを心に留めておきます。 著者あとがきで、生存者アントン・ギルの著書に集めらた言葉として紹介された「ほぼ全員が復讐を拒んでいる、そしてひとり残らず赦しを拒んでいる」という言葉も、心にしみました。 プリーモ・レーヴィ 原題THE ZONE OF INTERESTの意味2つ 読めて良かった。ただあまりの内容に、人に勧めにくい。でもできればたくさんの人に読んでほしいと思うのです。 追記(2024.8.21) 創作は現実とは違うので、もっと凄惨なことが行なわれていたと思います。 ただ現実をそのまま伝えることは当事者でも難しい…なので、このような作品の存在に手を合わせたくなるのです。

Posted by

映画も最低限のナチスの前知識いる感じでしたが、こっちはだいぶ必要でしたね。ナチス政権下の生活について書かれた本を一冊くらい読んでからにすりゃよかったとちょっと後悔。 著者のあとがきにある『何が起こったのか理解することはできないし、すべきでない』の引用を見て、映画を見た後からずっ...

映画も最低限のナチスの前知識いる感じでしたが、こっちはだいぶ必要でしたね。ナチス政権下の生活について書かれた本を一冊くらい読んでからにすりゃよかったとちょっと後悔。 著者のあとがきにある『何が起こったのか理解することはできないし、すべきでない』の引用を見て、映画を見た後からずっと感じていた「Why?」に対する答えをもらった気分になった。 ある人間・組織・政府が起こしたことを「理解しようとする」ことは「身のうちに取り込むこと」でありそうすべきではないとレーヴィは言ってる。 これは「別に理由を知らずに無関心になれ」と言うわけではなく、むしろその逆で。ホロコーストを主導した総統、政府、国家の行動を「なぜそうなったのか」と理由を理解しようと試みるのではなく、起きた事実から洞察を深めてすべきという。 原作は映画と違って、ドル(ヘス)の視点の他に、下半身で生きてる感じの情報将校のトムゼン、ゾンダーコマンドのシュルムの3人の視点が入れ替わって進む。 それぞれがそれぞれに壊れて狂ってるのだが、自分の関心領域に閉じこもって、国家の罪ひいては自分の罪から目を逸らし続けているところは似通っている。それぞれの立場は大きく違えども。 後書き含めて500P、映画も合わせるとボリューミーだが、多くの人に読んで欲しい作品。

Posted by

映画を観てから原作を手にしたけれど、少し映画の内容と違うんだな、と思いました。映画の方がやっぱり臨場感が伝わってきて良かった。

Posted by

原作を読んでから映画を観て、なんか映画の方が怖いなと思った。どちらも人間の慣れや飽きの恐ろしさを描いていたように感じるけど、映画の方にはハンナやトムゼンのような存在は現れない。 強制収容所の痛ましい記録を見るに、どうしてそんなことになった?と思うけれども、私たちの日常生活の中で...

原作を読んでから映画を観て、なんか映画の方が怖いなと思った。どちらも人間の慣れや飽きの恐ろしさを描いていたように感じるけど、映画の方にはハンナやトムゼンのような存在は現れない。 強制収容所の痛ましい記録を見るに、どうしてそんなことになった?と思うけれども、私たちの日常生活の中で、なぜ誰も止めなかったの?と思うような出来事は起こっていて、そういうことの積み重ねの先に、ありえない出来事も起こり得る。 後から振り返って「あの時あなたが止めるべきだった」と言うのは簡単である。 上司が明らかにおかしな指示をしていているけど、周りの同僚は誰も異を唱えずに従っている。そんな場面で、おかしいと主張できるか?おかしいと主張した人に共感できるか?

Posted by

★5 いい意味で二度と読みたくない本、強制収容所に関わる人間の狂った現実にあなたは… #関心領域 ■あらすじ 第二次大戦のドイツ、強制収容所に関連する人々の物語。収容所の司令官、妻と子、将校、亡くなった下士官の妻、そして死体処理の労務につきながら生き延びているユダヤ人班長。ホロ...

★5 いい意味で二度と読みたくない本、強制収容所に関わる人間の狂った現実にあなたは… #関心領域 ■あらすじ 第二次大戦のドイツ、強制収容所に関連する人々の物語。収容所の司令官、妻と子、将校、亡くなった下士官の妻、そして死体処理の労務につきながら生き延びているユダヤ人班長。ホロコーストの現実と関わった人間たちの日常を描く社会派小説。 ■きっと読みたくなるレビュー これが戦争、これが人間ですよ… 醜さと低能ぶりをたっぷりと味わえる本作、覚悟して読みましょう。 大戦中のユダヤ人強制収容所に関わる様々な人々、かの有名な何百万人も虐殺されたとされるあのホロコーストです。ただこの物語では、強制収容所内の虐殺描写がほぼありません。それなのに、ずっと死臭が漂っているんです。 登場人物たちのこの領域に関する会話、ユダヤ人への差別意識、すぐ近くにある絶望と大量の死。もはや腹立たしいというレベルは超えている。言葉の力だけで、こんなにも不快で拒絶を感じるものなのでしょうか。そして圧倒的な取材力と、事実を事実として力強く書いた意思が伝わってきました。 本作は主に三人の視点でストーリーが進行していきます。すぐ近くの施設では次々と人が殺されているとは思えない思考と行動なんですよ。これが現実なのかと… ・強制収容所の司令官 物事を見抜けず、自分の都合の良いように考えるバカ。プライドだけ高く、精神的に弱い。女性や他人に甘え、すぐに酒や薬にも溺れる。 ・将校 生まれや立場にあぐらをかき、色情に溺れるサル。立ち回るのが上手で狡猾で厭らしい。大量虐殺の事実から目を背け、責任は取ろうとしない。 ・死体処理を行うユダヤ人班長 肉体的にはもちろん、精神状態にも衰弱している。もはや生きている人間の体を成していない。 その他の登場人物も、まるで狂った領域とは思えない生活をしている。現代の価値観だととても考えられないんでしょうが、世界中が殺し合ってる時代であるなら、こんな人間にもなっちゃうわ…とも思えてくる。戦争や人種差別ってのは、どんだけ罪深いんだと。 いい意味で、二度と読みたくない物語。それでも我々はその事実を知らなくてはなりません。 なぜなら現代に生きる我々も同じだからです。災害があっても、戦争があっても、それこそ死にそうなほど困っている人がいても、見て見ぬふりをして生きていませんか? 自分自身が幸せになるためにも、そう感じられる環境であってほしいです。 ■映画化もされてます 映像でアウシュビッツの現実を味わいたいのであれば、ぜひ映画も観ておきましょう。音が超怖かったよぉ… なおストーリーとしては原作と大幅にちがうので、両方とも楽しめます。 テーマや背景は同じで、強制収容所内の描写や虐殺描写は全くありません。ただ…大量の死を肌で感じる。自然あふれる街、大きなお庭のある邸宅、幸せな家族。しかしバックに見えるのは、強制収容所の見張り台や焼却炉の煙、そして時折聞こえてくる悲鳴、発砲音。 一見幸せに見える家族ですが、こんな環境で暮らしているが故の特異な言動が少しずつ見えてくる。この不条理な世界はなんなんだよ、これマジでホントにあったことなの?嘘と言って… そして自らの無関心さに絶望することになる。 ちなみに映画版も二度と観たくない、でも観るべき映画なんです。 ■映画『関心領域』予告編 https://www.youtube.com/watch?v=oFaqgVl-TQ0

Posted by