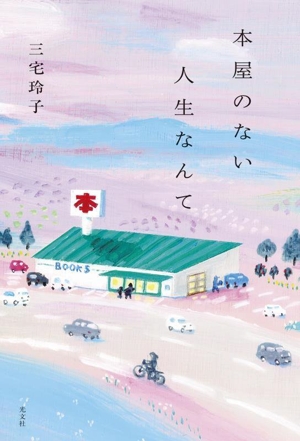

本屋のない人生なんて の商品レビュー

「本のある人生」と「本屋のある人生」は似ているけれど、ちがう。 書店が衰退しているというのは業界外でも不安視されているけれど、この本を読むと「書店をいとなむこと」と「文化を担うこと」が密接に関係していることがわかる。 本の流通の構造的な部分で、時代に合わせた柔軟な変化が求められる...

「本のある人生」と「本屋のある人生」は似ているけれど、ちがう。 書店が衰退しているというのは業界外でも不安視されているけれど、この本を読むと「書店をいとなむこと」と「文化を担うこと」が密接に関係していることがわかる。 本の流通の構造的な部分で、時代に合わせた柔軟な変化が求められるのはもちろんだが、文化を継承し、創り出していくということを自分事として考えなければいけないなぁと思う。 やっぱりこれからもずっと、「本屋のある人生」がいいなぁと思うから。

Posted by

全国の書店を取材したノンフィクション。地域で奮闘する書店の熱量に本屋に行こうという気持ちが高まる。各々の個性で地域に根付く書店良いよねぇ、近くにないけどあったら毎週見に行って吟味したいもん。にしても書店経営ってやっぱり大変よな……無くならないで。

Posted by

ううむ、思っていたのと違う…というのがいちばんの印象。確かに本屋さんのお話なんだけど、少し変わった本屋さん(というか店長さん)が各方面で挑戦するお話だった。たしかに【本屋のない】(本のないじゃない)だもんな、と少し納得したり。あまりにも退屈なお話が多くて、途中で読むのを諦めようか...

ううむ、思っていたのと違う…というのがいちばんの印象。確かに本屋さんのお話なんだけど、少し変わった本屋さん(というか店長さん)が各方面で挑戦するお話だった。たしかに【本屋のない】(本のないじゃない)だもんな、と少し納得したり。あまりにも退屈なお話が多くて、途中で読むのを諦めようかと思ったけど、我慢して読んだ…ドキュメンタリーを見てる感じで、ドキュメンタリー苦手人間からしたら少し辛い読書体験だった。 p.39 有吉佐和子『恍惚の人』 p.62 五所純子『薬を食う女たち』 p.113 シャワー効果って知っていますか?と、友則はこんな話をしてくれた。昭和の頃、書店はテナントとして人気の業種で、例えばデパートでは上階に書店を誘致することが多かった。 来店客の足はまず書店のあるフロアへ向かい、上階から下階へと下りていく。シャワーのように階下に向かって客足が広がっていくことなのだという。 「書店業界には、書店は文化の知りだから特別扱いしてほしいという人たちがいます。僕はそれはおかしなことだと思っています。書店だって他の小売業と同じですよ。でも、書店がなくなると、地域への打撃は大きいです。何より、地域の文化の質が変わります」 p.322 「本を読むことで人は他者と距離をとることができる」と言ったのは渡辺だった。親や自分きまえ飯騰をおいて他者として見ることによって、人は精神が大人になる。自分を客観的に見て自分を愛することができるようになる。田尻は本を読み続けることで自身や置かれた環境を距離をとって見る術を身につけたのではないか。 痛みを知る田尻は、弱い立場に置かれた人や傷を負った人を察知し、その人が求めれば、黙って本を差し出し、泣きたい人には窓際の席を案内する。 p.324 やはり渡辺は才能を発見する名人だ。 理不尽な人生を自分の思うように生きようとするとき、本は力になる。ただし特効薬ではない。読み続け、考え続けていった時間の経過が、その人の人生を支えている。そのことが、あるときわかるのではないかと思う。 田尻は自身が読むに値すると思えた本と読みたい本だけを橙書店に並べている。小さな声で書かれた本と声の小さな人の側に立った本ばかりだ。 p.336 あとがきより ひとりで本と向き合うために、書店はなくてはならない場所だ。言わずもがなのこのことについて、骨の折れるテーマの取材をしていると身に沁みる思いがしている。事実を明らかにしづらい取材では最後は書き手が責任をとって見たものを検証して書かなくてはならない。 自分を追い込み、たったひとりだと思わされるとき、それでも突き進むための背骨を支えてくれる、そして、具体的な知恵や手法が頼みになる、それが本だ。長い年月を通して読まれてきた本や、長い時間をかけて書かれ、編まれた本には、肚の力をつけるためのヒントが折り重なるように詰め込まれている。そしてなにより、先人や仲間がいるという安らぎを感じさせてくれる。 いうまでもなく、人はひとりで生まれてきてひとりで死んでいく。横並びの平均値ではなくいろんなひとりひとりがいるのを認めるのが民主主義だとすれば、私たちの暮らす世の中にはたくさんの歪みがある。その歪みを声を小さくされた人の立場から教えてくれる本を取り揃えて待っている、そんな書店ばかりを取材した三年だった。 取材した十一の書店には民主主義の手触りが確かにあった。ひとりである自分を肯定し力づけてくれる、それが書店という場所だと思う。

Posted by

本好きなら気になるタイトルで、アマゾンみたら初評価が★1つ。レビュー者はお気に召さなかったようだが、そのレビューを読んで僕には最適と思えて読んでみたくなった #本屋のない人生なんて #三宅玲子 24/3/21出版 #読書好きな人と繋がりたい #読書 #本好き #読みたい本 ...

本好きなら気になるタイトルで、アマゾンみたら初評価が★1つ。レビュー者はお気に召さなかったようだが、そのレビューを読んで僕には最適と思えて読んでみたくなった #本屋のない人生なんて #三宅玲子 24/3/21出版 #読書好きな人と繋がりたい #読書 #本好き #読みたい本 https://amzn.to/3Vrvcf2

Posted by

出版不況が叫ばれて久しいが、そんな時代にも関わらず敢えて書店を開く人達がいる。その多くが既存の書店の在り方を否定する。取次に頼ることなく自ら選書し、独自の目線で棚を作る。ベストセラーは扱わない。そうした姿勢が客に支持されているという。 本書はこうした書店を北海道から九州まで訪ねて...

出版不況が叫ばれて久しいが、そんな時代にも関わらず敢えて書店を開く人達がいる。その多くが既存の書店の在り方を否定する。取次に頼ることなく自ら選書し、独自の目線で棚を作る。ベストセラーは扱わない。そうした姿勢が客に支持されているという。 本書はこうした書店を北海道から九州まで訪ねて取材し、店の立地や棚の傾向、そして店主の思いを聴いた労作だ。 時代の趨勢だからしょうがない、都会の大型書店には叶わないという言い訳を彼らはしない。そんなことはわかっているから。でも、彼らにしかできないやり方、納得のいく方法でお客さんと向き合う姿はたくましかった。 ぼくも元書店員だが、購入するのはもっぱらネット書店だ。図書館も大いに利用する。電子書籍にも抵抗はない。それでも、近くにこうした書店があれば、足を運んでみたいなと思った。 ※刊行日 3/21、NetGalleyにて読了。

Posted by

- 1

- 2