オホーツク核要塞 の商品レビュー

オホーツク海沿岸での軍事的存在感を示すためにソ連、ロシアがどのような戦略を持ち構築してきたかを知るのによくまとまっている一冊だといえる。 そして、ソ連崩壊、更に今日のウクライナ戦争に到るまでの間に、この地域での核戦略とその実態がどのように変化、或いは崩壊してきたかをも知ることが出...

オホーツク海沿岸での軍事的存在感を示すためにソ連、ロシアがどのような戦略を持ち構築してきたかを知るのによくまとまっている一冊だといえる。 そして、ソ連崩壊、更に今日のウクライナ戦争に到るまでの間に、この地域での核戦略とその実態がどのように変化、或いは崩壊してきたかをも知ることが出来る。 この本の中でも触れられている通り、極東方面での核戦略とその実行能力はかつてより弱体化しており、大きな情勢の変化がなければ、それが反転することはないと思われるとはいえ、ある意味で『負の均衡』が崩れて脅威が増すことがないことを祈るばかりである。

Posted by

軍事オタクで潜水艦オタクでロシアオタクの小泉先生全開の本。 オホーツク核要塞って、どこかの島か、半島にでも造られた核ミサイル基地かと思っていたんだが、要はロシアの聖域、オホーツク海自体にSSBNを忍ばせて、その中に敵国を入れないような仕組み。オホーツク海自体を要塞にしてしまうと...

軍事オタクで潜水艦オタクでロシアオタクの小泉先生全開の本。 オホーツク核要塞って、どこかの島か、半島にでも造られた核ミサイル基地かと思っていたんだが、要はロシアの聖域、オホーツク海自体にSSBNを忍ばせて、その中に敵国を入れないような仕組み。オホーツク海自体を要塞にしてしまうということだった。 ソ連からロシアへの移行、技術力や経済力、もちろん冷戦、米国、欧州との関係やウクライナ戦争などでどんどんと変わっていく情勢を、色んな観点から説明する。 それにしても、民間人でもそれなり以上の衛星写真を入手出来るってのが、驚いたな。 小泉先生の本はとても読みやすいし、オタク感丸出しだが、オタク特有の共感を過度に求めるでもなく、わからない奴を置いてきぼりにしてしまうでもない距離感が気持ち良い。 ソ連原潜については、西側のコードネームで書いていただいた方が分かりやすかった、ああ新型ね、性能アップね、凄いね、と読んでいけば特段特定できなくても困らない。 やっぱり核兵器は魔物だ。 他人が信用できないというだけで、こんなことをやらないといけない世の中なんだ。 それでも未だ、この国の核だけを心配していれば良かった時代はマシだったのかもしれない。なんで、理屈正義も何も共有できない国ばかりがこんなもの持ってうちの国の周りに集まってんだ。

Posted by

イズムィコ同志の新刊は原点回帰のロシア軍事について。原子力潜水艦の配置や戦略の歴史を説明するとともに、オホーツク海の原子力潜水艦の現状については一人OSINTで長期間衛星画像を分析して記述しています。 なるほど、永久凍土の上に基地を作って丸見えになることを考えると海底に潜水艦でミ...

イズムィコ同志の新刊は原点回帰のロシア軍事について。原子力潜水艦の配置や戦略の歴史を説明するとともに、オホーツク海の原子力潜水艦の現状については一人OSINTで長期間衛星画像を分析して記述しています。 なるほど、永久凍土の上に基地を作って丸見えになることを考えると海底に潜水艦でミサイル基地を作ってしまう方が合理的なんでしょうし、置くなら凍らないバレンツ海と凍る期間が限定的なオホーツク海というのは理にかなってます。とはいえご近所にそんな物騒なものを置かんでくれとも思うわけで……。 れにしてもイズムィコ先生、連日テレビでウクライナ情勢を解説しているというのに執筆の時間があるのさえ不思議なのですが、更に画像分析の時間も捻出できているのが本当に不思議です(くれぐれもお体には気を付けて……)。

Posted by

ウクライナ戦争はロシアが核大国であることを思い出させた。オホーツク海は、バレンツ海と並んでロシアの弾道ミサイル原潜の「要塞」(むしろ隠れ家?)になっている。それを冷戦〜ソ連崩壊〜現代の歴史とともに紹介してくれる。ディテールがいっぱいで興味深く読んだ 1980年代には60隻以上い...

ウクライナ戦争はロシアが核大国であることを思い出させた。オホーツク海は、バレンツ海と並んでロシアの弾道ミサイル原潜の「要塞」(むしろ隠れ家?)になっている。それを冷戦〜ソ連崩壊〜現代の歴史とともに紹介してくれる。ディテールがいっぱいで興味深く読んだ 1980年代には60隻以上いたロシアのSSBNも今は増強途上とはいえ10隻にまで減っており、筆者の分析によれば1隻もパトロールに出ていないことも珍しくないらしい。しかし1隻あたり100発以上の核弾頭を搭載できるのでまだまだ物騒

Posted by

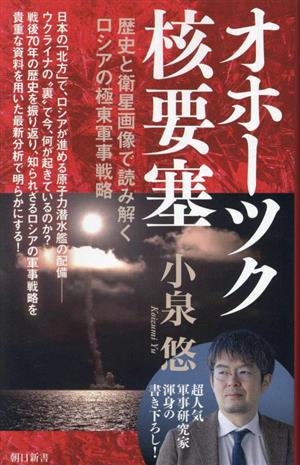

オホーツク核要塞 歴史と衛星画像で読み解くロシアの極東軍事戦略 著:小泉悠 朝日新書943 潜水艦とその探知技術の革新史と理解しました イノベーションの流れは、以下のようなものではないか。 ■第2次世界大戦終了 ⇒ 冷戦の軍拡競争がはじまる 通常潜水艦 ⇒ 原子力潜水艦 ...

オホーツク核要塞 歴史と衛星画像で読み解くロシアの極東軍事戦略 著:小泉悠 朝日新書943 潜水艦とその探知技術の革新史と理解しました イノベーションの流れは、以下のようなものではないか。 ■第2次世界大戦終了 ⇒ 冷戦の軍拡競争がはじまる 通常潜水艦 ⇒ 原子力潜水艦 乗員の体調が許すかぎり潜航できる 核ミサイルを搭載 ⇒ 航行距離が短いので、沿岸にまで忍び寄って発射する必要 ⇒ 世界中の海にソナーを設置 潜水艦を探知 海峡にソナーを設置 ⇒ 対馬海峡、津軽海峡、宗谷海峡 ⇒ 日本海は我ら、日米の内海化 ⇒ソ連の原潜の無音化 ⇒ 海流にのって、対馬海峡から宗谷海峡へ 大量のミサイルを原潜に搭載可能に ⇒ 核による標的の集中攻撃が可能に ⇒ 報復攻撃の大規模化 ソ連海軍の大演習 ⇒ 全世界的な、海軍兵力の展開 米第七艦隊の空母に対して、ソ連の重航空巡洋艦ミンスク 核ミサイルの燃料の改善 ⇒ 大陸間弾道弾搭載 ⇒衛星で探知 ⇒スター・ウォーズ計画 ⇒ソノヴイ 哨戒機 安全な領域から、ミサイルを発射できるように ⇒ オホーツク海の要塞化 ⇒ 直接米本土を攻撃可能に 極東艦隊への上陸用水上艦艇部隊の配備 ベトナム カムラン湾での、ソ連海軍の基地化 極東レーダ設置 早期警戒レーダー ⇒ 日本海をカバー カムチャッカ飛来の核探知は謎のままに ⇒ 1991年ソ連崩壊 ■ソ連崩壊後 ⇒極東艦隊は、財政難のため、大幅縮小へ 核保有しつづけるロシアは、核抑止能力を保有しつづけている 核抑止の信憑性 限定核 狭い地域での使用であれば、阻止できない ⇒ 報復はない 参戦の抑止 核を使えば、追加参戦してくる国が減る ⇒ これも報復はない 地域的核抑止論の登場 ⇒ でも運用されたことはない ⇒ 報復がないという確証はないから ■第2次ロシア・ウクライナ戦争(現代) 極東ロシア軍の地上兵力は著しく減少 ⇒ ウクライナ戦に投入 極東の米ロの衝突の可能性は低い ロシアの戦力は、極東艦隊からも、北方艦隊からも、ウクライナへ ⇒ロシアの思惑 日本が北方領土を実力で奪還しない限り、オホーツクは安全 ⇒日本には平和憲法があり、ウラジオストックなどの海軍基地を戦略的に排除するシナリオはない ⇒ つまり、日本は攻撃されなれば先に攻撃ができない 目次 はじめに―地政学の時代におけるオホーツク海 第1章 オホーツク海はいかにして核の聖域となったか 第2章 要塞の城壁 第3章 崩壊の瀬戸際で 第4章 要塞の眺望 第5章 聖域と日本の安全保障 おわりに―縮小版過去を生きるロシア あとがき あるいは書くという行為について 注 ISBN:9784022952530 出版社:朝日新聞出版 判型:新書 ページ数:384ページ 定価:1050円(本体) 発売日:2024年02月28日

Posted by

「新書」というのは、少し特殊な内容も含めて、専門的な研究を踏まえた知見を一般向けに説くような内容を含むモノが多いと思う。本書はそういう「新書」が有する「らしさ」を色濃く備えていると思う。この一冊を大変に興味深く読了した。 ロシア等の軍事に纏わる研究を手掛けているという著者なので、...

「新書」というのは、少し特殊な内容も含めて、専門的な研究を踏まえた知見を一般向けに説くような内容を含むモノが多いと思う。本書はそういう「新書」が有する「らしさ」を色濃く備えていると思う。この一冊を大変に興味深く読了した。 ロシア等の軍事に纏わる研究を手掛けているという著者なので、「ロシア軍に纏わる内容?」とは思いながら、本書の題名を視て少し首を傾げた。「オホーツク核要塞」なる表現は、正直なところ耳目に触れ易いというのでもないのだと思う。 「要塞」とでも聞けば、「難攻不落の堅固で大きな城」のようなモノを思い浮かべる。他、何やら禍々しい武装で敵対勢力の行動を阻む存在というような様子を思う。さもなければ、「要塞」という語を比喩的に用いて何事かを表現しようというようなことなのかもしれない。が、本書を読む限り、「要塞」というのが「兵力展開をする場合の概念」というようなモノに冠した呼び方というような感じであると解せる。 ロシアの海軍は、非常に大きな原子力潜水艦を保有している。それらの艦にはミサイルが搭載されている。ミサイルが大きいので、ロシア海軍の潜水艦はサイズが大きくなったのだそうだ。これらの艦は2万トン台や3万トン台というような話しも在るので、日本国内で150台以上のトラックを積んで航行している大きなフェリー(1万3千トン台から1万5千トン台程度。北海道内であれば、苫小牧港や小樽港で見掛ける、本州方面の港を結んでいるかなり大きく見える船が該当する。)よりも更に大きなモノが潜航するということになる。 ミサイルを搭載した潜水艦は、簡単に所在を掴めない海中を航行し続け(原子力艦の場合、原理原則としては無限に動き回り続けられるが、乗員は交代が必要なので定期的に母港に帰還はする)、何時でもミサイルを敵対する陣営が擁する様々な目標に撃ち込むことが可能である。そうした能力が「存在感」を発揮して、諸国間の様々な関係性や軍事行動に影響を及ぼすというような訳である。 そういうミサイルを搭載した原子力潜水艦に関して、ロシア海軍は「要塞」と呼ぶべき、各種施設が辺りに配置され、様々な兵器も配置されている、少し攻められ難いような海域、侵入する敵対勢力を排除することも十分に可能と見受けられる海域を中心に展開している。そういう「要塞」というような概念の場所に在るミサイルを搭載した原子力潜水艦が、「存在感」を発揮する訳だ。その「要塞」の一つが「オホーツク海」なのだという。そして潜水艦に搭載のミサイルには核弾頭も備えられる。そこで「オホーツク核要塞」という本書の題名の用語が登場する訳だ。 本書を読み進めると、ソ連海軍、更にロシア海軍の太平洋艦隊というモノが辿った主に第2次大戦後の経過、核兵器の登場と発達、そうした中での潜水艦に搭載される核弾頭を備えたミサイルの経過、その運用の変遷が判る。艦や兵装に関する技術発展の経過と、それに伴う戦術や戦略の変化というようなことも語られる。ロシア海軍の歴史であり、ロシア海軍の潜水艦と兵装の歴史という感だ。本書の「あとがき」に、著者は歴史を得意としているのでもないというような言も在るのだが。 第2次大戦後のソ連海軍の、更に最近30年程のソ連海軍を後継したロシア海軍の経過が本書に詳しいが、なかなかに興味深い。ことに太平洋艦隊に非常に詳しいと思う。太平洋艦隊は、沿岸部や航路の安全を護る存在だったが、潜水艦の発展でもっと戦略的な、重大な役目を担っていく。ミサイルの射程が延びるに連れ、潜水艦から発射するそれで敵対勢力の様々な目標を狙い撃ちという役目が重視される。1960年代頃に起こって発展し、1980年代に絶頂期を迎えるのだが、ソ連の破綻で1990年代以降は様子が変わる。混乱し、困窮し、1980年代に在ったような姿からは退潮してしまう。そこを何とか抜け出し、2010年代に持ち直して再建が図られて2020年代に入っているという訳だ。 そういう様子を概観しながら、最近の潜水艦の運用状況を推定するような試みが為され、合わせてロシア・ウクライナ戦争も進展中という中での「軍事」という問題の種々の論点も挙げられている。大変に重要なことであると思う。本書に在る話題の多くは、より広く、より多くの人達が知っていても好いと思われる話題だ。それが供されている本書は価値が高い。御薦めだ!

Posted by

- 1