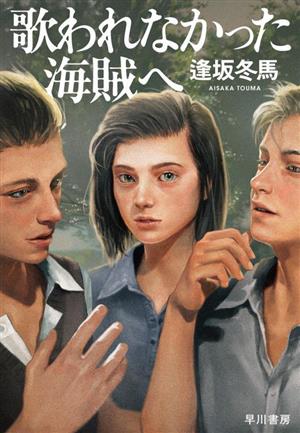

歌われなかった海賊へ の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

第二次世界大戦末期のドイツの片田舎での反戦小説。 実在した反ナチ少年不良団のエーデルヴァイス海賊団をモデルにした物語で、大掛かりな作戦は映画にもなりそうなくらい手に汗握るスペクタクルサスペンスという感じでした。 その後の顛末が冗長的ではありますが、そこにタイトルの意味が明示されるので必要不可欠なものだと思いました。 戦争はもちろんのこといじめもそうですが、積極的、消極的にかかわらず加担する群集心理への批判だけにとどまらず、その人たちの後悔の深さにも目配りされている優しさが良かったです。 自分も声をあげられない側だと思うので、より考えさせられました。

Posted by

1944、第二次大戦終了直前のドイツ。ヒトラー・ユーゲントとして子どもたちが教育・統制される中、エーデルヴァイス海賊団を名乗り、型や強制ではない自分の意思で行動する4人の青年。大人たちが無意識にスルーしていた強制収容所に反旗を翻す。 戦時中のLGBP視点なんて、今までは認識対象...

1944、第二次大戦終了直前のドイツ。ヒトラー・ユーゲントとして子どもたちが教育・統制される中、エーデルヴァイス海賊団を名乗り、型や強制ではない自分の意思で行動する4人の青年。大人たちが無意識にスルーしていた強制収容所に反旗を翻す。 戦時中のLGBP視点なんて、今までは認識対象外。それがさりげに描かれているのが、今の時代の小説なのだと思いました。

Posted by

第二次世界大戦中のドイツ、ナチス統制に反抗した「エーデルヴァイス海賊団」の物語。 エーデルヴァイス海賊団の少年少女たちは色々な理由で世間からつまはじきにされた若者たち。町に走るレールの先にある強制収容所の酷い実態を目にしてしまい、そこへ通じるトンネルと橋を爆破しようと計画を立てる...

第二次世界大戦中のドイツ、ナチス統制に反抗した「エーデルヴァイス海賊団」の物語。 エーデルヴァイス海賊団の少年少女たちは色々な理由で世間からつまはじきにされた若者たち。町に走るレールの先にある強制収容所の酷い実態を目にしてしまい、そこへ通じるトンネルと橋を爆破しようと計画を立てる。 エーデルヴァイス海賊団という若者たちが実際にいたことを初めて知った。ナチスとの闘いであり、長いものに巻かれ見て見ぬふりをする大人たちとの闘いの物語でもあった。 作中軽蔑すべき大人として描かれていたアマーリエ・ホルンガッハー先生だったけど、当時あの状況で声を上げることができた大人なんてどれくらいいたんだろうか。読み終えた後、また冒頭の現代パートに戻ると、老年になったアマーリエの「私に何ができたというのよ、フランツ…」という言葉が刺さる。私があの時代に生きていたら、貨物列車から延ばされた手を見て見ぬ振りせずにいられただろうか…と深く考えさせられる作品でした。 歌われなかった海賊たちが生み出した音楽という文化が、タイトルのない子守唄として歌い継がれていたことが発覚するエピローグがとてもよかった。

Posted by

読みごたえがあった。 二元論的なナラティブへ逃げ込むことの愚かさや恐ろしさ。 人間は見たくないものは徹底的に見ないという習性に無自覚なこと。 そして、「少数派である人が思うままに生きていけるかどうかによって、社会がどの程度上等かわかるんだよ」という言葉。今の時代にとても必要。 ...

読みごたえがあった。 二元論的なナラティブへ逃げ込むことの愚かさや恐ろしさ。 人間は見たくないものは徹底的に見ないという習性に無自覚なこと。 そして、「少数派である人が思うままに生きていけるかどうかによって、社会がどの程度上等かわかるんだよ」という言葉。今の時代にとても必要。 ただ、自分として、ここにいたいだけ。 自分がここにいるということで、助けられる人が確かにいる。 人間は弱い。だからこそ、歌を忘れないでおこう。と思った。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

第二次大戦中のドイツの少年少女のおはなし 大層な政治思想はないが、押し付けられた「正しい」ドイツ人像にうんざりして反体制活動を行うなかで直面する、薄々気づいていたけれど直視していなかった現実 自分らしく生きることに文字通り命をかける姿勢に胸をうたれた 自分が声をあげる必要はないと思ってみて見ぬふりをしていることが、ずっと棘のように刺さり続けたり、そういうこともあるよねと。でもそれは誰かに裁いてもらえるようなものでもなくて、抱え続けなきゃいけないんだろうなとか、そんなことをおもった。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

印象に残っているのは、レオンハルトとヴェルナーの別れのシーン。1つしかない爆弾をヴェルナーに譲った時の、レオンハルトの気持ちを思うと切ない。真実が書かれた手紙は涙なしには見れなかった。 エルフリーデの両親の話も辛かった。実の両親が生きれるよう手助けしていたことからも、育ての親も善良だったことが伝わる。せめて生きてるうちにその話をエルフリーデが知ることができたら、もっと親子の仲は良くなっていたかもと思うと切ない。 辛い経験をしたヴェルナーとエルフリーデには、せめて戦争後遠い街で幸せに暮らしていてほしい。 エーデルヴァイス海賊団が実在していたことに驚いた。団員は14歳から18歳だそうだ。勇気のある子供たちがいたことを本を通じて知ることができてよかった。 もし自分なら歌ってあげることができただろうか?多分できないと思う。だからこそ、この時代の話を忘れてはいけない気がした。 読み終わったあとも色々と考えさせられる小説。 逢坂冬馬さんの本は2冊目だが、この作家は善と悪が混ざりあった非常に人間らしい人間を書くのが上手い。次回作も楽しみにしています。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

最後まで読めば、なるほどなと思える作品でした。 映画のスタンドバイミーに少し似たような感じで物語が進行し、どこか既視感のあるような感じが強く、題材に話が負けているような感覚もした。この題材を扱われたら批判が難しいですが、物語としてはどこか弱さを感じました。 しかし、これをきっかけに第二次世界大戦期の世界について学ぶ、興味を持つきっかけを与えてくれるという意味ではとても良い本だと思う。 この場所で当時のナチがどうこう語ると本の感想からズレてしまうので省略します。 しかし、戦争というモノはあまりに複雑で難しい現象です。この本も、読む人にとっては連合国軍側の造った偽の物語だと思う人もいるかもしれません。 当時のナチスドイツの行った行為について一切の擁護などはありませんが、ドイツの全ての人が悪という考えは個人的には好みません。立ち向かえる勇気というのは、本来特別な力だと思います。ドイツが悪いからドイツ人は全て敵であり、事実を黙認した人達を悪と捉えてしまうと、立場を逆転させただけになるかもしれません。 この本を読んで、ナチスドイツだけにフォーカスを当てて悪意や憎悪を感じるだけでなく、そういう事実があったという事を決して忘れず、多角的に物事を考えるキッカケになると個人的に嬉しいなと思いました。 21世紀に生まれた人間として忘れてはいけない事実を、改めて胸に刻むことができました。

Posted by

ドイツ・ナチス下の元、エーデルワイス海賊団の少年少女がそれぞれの思想を抱えて体制と闘っていく。 子供ながらの心の葛藤や大人に対する不快さを綺麗に表現する青春小説そのもの。 とにかく読みやすい。 海外が舞台なので名前も覚えにくいと思いきや、スラスラ頭に入ってくる。 同志少女ほどの衝...

ドイツ・ナチス下の元、エーデルワイス海賊団の少年少女がそれぞれの思想を抱えて体制と闘っていく。 子供ながらの心の葛藤や大人に対する不快さを綺麗に表現する青春小説そのもの。 とにかく読みやすい。 海外が舞台なので名前も覚えにくいと思いきや、スラスラ頭に入ってくる。 同志少女ほどの衝撃はないけども読みやすさ抜群。戦時下の青年たちのことを思うと、今の時代に生きてる幸せさを噛み締められる。

Posted by

エーデルヴァイス海賊団 ナチス政権末期、差別が常習となった世界で社会に反乱を起こすために結成された少年少女たち 線路の先でみた悪を見つけ、トンネルを塞ぐことを決意する 最後に市民みんなで希望の歌を歌われるのか? そして、歳月とともに風化していく歴史を忘れてはいけない

Posted by

戦時中のドイツの物語です。 処刑されようとしている友人の命を救うため、ヴェルナーは警察に抗議してもらうよう、防空壕に避難している村の大人たちに訴えます。歌の力を「文化」だと信じて歌いますが、だれも共感してくれる大人はおらず、二人の友人は殺されてしまいます。 ユダヤ人への強制労働...

戦時中のドイツの物語です。 処刑されようとしている友人の命を救うため、ヴェルナーは警察に抗議してもらうよう、防空壕に避難している村の大人たちに訴えます。歌の力を「文化」だと信じて歌いますが、だれも共感してくれる大人はおらず、二人の友人は殺されてしまいます。 ユダヤ人への強制労働所の移送を阻止するため、命懸けで力を合わせてトンネルを爆破した海賊団の少年たち。彼らのルールは「助け合わない・自己責任」なのがなんともせつない。 果たしてわたしなら一緒に歌を歌えただろうか。戦時中の過酷な環境のなか「自分のことで精一杯」だと思ってしまうだろうな。きっと大人が束になって抗議すればもしかして少年達を救えたかもしれないのに。「協力する」という文化と、知恵があれば... ああ、やっぱり大人達を責められないという気持ちと、情けなさが行ったり来たり。

Posted by