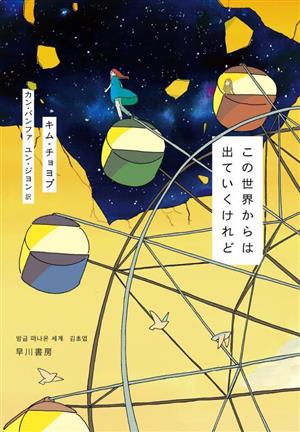

この世界からは出ていくけれど の商品レビュー

キム・チョヨプさんが紡ぐ物語はどうしてこんなに泣きそうになってしまうんだろうな、といつも不思議になる。 SFというジャンルを使って今の話をしている。他人種やマイノリティとの間のわかり合えなさ、ディスコミュニケーション。しかしその時に通じ合えなくても、時を超えもしくは奇跡的な一瞬...

キム・チョヨプさんが紡ぐ物語はどうしてこんなに泣きそうになってしまうんだろうな、といつも不思議になる。 SFというジャンルを使って今の話をしている。他人種やマイノリティとの間のわかり合えなさ、ディスコミュニケーション。しかしその時に通じ合えなくても、時を超えもしくは奇跡的な一瞬だけメッセージを理解できることもある。 その淡いさみしさとそれでも心にほのかにあかりが灯る感じが唯一無二だと思う。

Posted by

なんだか新しい文学に触れられた気がする。自分の感覚や認知は当たり前に他人とは違っていて、そんな他人を完全に理解することはできないけれど、心が通じたり交わったりするほんの一瞬のために人は生きていくのかもしれないなと作者あとがきから感じた。

Posted by

久しぶりに読んだSF。 物語の内容を把握するまで私には少し難解だったかな。 物語を通して語られる「見えないけれど存在するもの」「同じに見えるけれど異なるもの」のような、私たちの五感では感じることない未知の感覚について考えさせれました。 作中の登場人物と一緒に最初は頭をひねらせ...

久しぶりに読んだSF。 物語の内容を把握するまで私には少し難解だったかな。 物語を通して語られる「見えないけれど存在するもの」「同じに見えるけれど異なるもの」のような、私たちの五感では感じることない未知の感覚について考えさせれました。 作中の登場人物と一緒に最初は頭をひねらせて考えていたけれど、もっと感覚を研ぎ澄ませて捉える作品だったなと思います。 タイトルに沿って、この世界では生きていけないけれど、ここに自分の居場所はないけれど決して全てを嫌いなわけじゃない。自分が自分であるために違う世界に旅立っていくよ…という共通のテーマがあると思いました。 個人的には、ないはずの3本目の腕の感覚がある少女のお話「ローラ」と、「ブレスシャドー」の話が好きで、最後のシーンにはうるっときました。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

カヴァーの内側に書かれている「社会の多数派とそうなれない者とが理解と共存を試みる、彼女たちの選択7篇」ということばが最も簡潔に内容を示している。マジョリティとマイノリティのうち、どちらかが「この世界からは出ていくけれど」、お互いに殺し合わないし、完全に相手のことを理解できなくても理解しようとし、敬意も抱いている、と。「君は君、我は我、されど仲良き」という武者小路実篤のことばを思い出しながら、他者との共存と寛容という同一のテーマを粘り強く七回繰り返す本書にいたく感銘を受けた。

Posted by

宇垣アナのおすすめで読んだ。 まず、日本語版タイトルの「この世界からは出ていくけれど」もセンスがあって良いと思うが、実際に作品を読んだ後だと韓国語版タイトルの「さっき去ってきた世界」の方が、やはりしっくり来るなと感じた。 自分が属している世界に馴染めないマイノリティの人々につ...

宇垣アナのおすすめで読んだ。 まず、日本語版タイトルの「この世界からは出ていくけれど」もセンスがあって良いと思うが、実際に作品を読んだ後だと韓国語版タイトルの「さっき去ってきた世界」の方が、やはりしっくり来るなと感じた。 自分が属している世界に馴染めないマイノリティの人々について描かれた短編集。SF小説は読み慣れておらず、最初は戸惑ったが、各物語の共通のテーマがはっきりとしていること、自分の世界に当てはめて共感できる部分が多いこと、起承転結が明快なことから、とても読みやすく直ぐに読了できた。 人は全て異なる感覚の中で生きている。ただ、大多数の人々が感じる世界と、あまりに異なる感覚の中で生きていくのは苦しく、この世界から出ていく選択をする主人公やそれを見守る人。その間に確かに存在する愛について描かれている。 「ローラ」という物語の中で、彼女の理解できない部分も含めて自分は彼女を愛している。だけど、彼女のどうしても理解できない部分によって、いつか彼女のことを愛せなくなってしまうことが怖い。という感覚には特に共感した。 淡々とした文章の中で、繊細な感情や愛について、多くの人が共感できる形で丁寧に描いており、素晴らしい作家さんだと思った。他の作品も読みたい。

Posted by

宇垣アナが出版区でオススメしており気になって読んだ本。 SFとしても面白い設定でどんどん読み進められた。 また、この本全体のテーマである「わたしたちはみんな別々の世界を生きている。でもふとした瞬間に別の世界と触れ合うこともある。そんな瞬間尊いよね〜」という感覚が詩的に描かれていて...

宇垣アナが出版区でオススメしており気になって読んだ本。 SFとしても面白い設定でどんどん読み進められた。 また、この本全体のテーマである「わたしたちはみんな別々の世界を生きている。でもふとした瞬間に別の世界と触れ合うこともある。そんな瞬間尊いよね〜」という感覚が詩的に描かれていてとても好きだった! そもそも我々はみんな同じ世界に生きているわけじゃない、別世界の感覚で生きているので理解できなくて当たり前。それぞれで生きて、たまに触れ合って、でちょうどいいんじゃない?と言っているように受け取った。 最近読む本は多様性を受け入れていこう、理解していこう、の方向性が多い気がしていて、無理にお互いを完全に理解し合わなくてもいいのでは?それは結局どちらかが無理することになるのでは?という新しい視点の考えを得ることができた。

Posted by

最初読みづらく感じたけれど じょじょに引き込まれていったのは 硬質な表面の奥にながれている温かな体温のようなもののためか 必要なのは知識でなく無知だという部分が 印象に残った

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

Kindleセールで積んでおいたのを読んだ。邦訳された過去二作の小説は当然のことながら、障害をテクノロジーの視点で考察した『サイボーグになる』も相当オモシロく、日本で読める韓国Sci-fi筆頭格という印象を著者に対して持っている。本作も間違いないクオリティで失われていく感覚を埋め合わせることの意味を考えさせられた。 7つの小説で構成される短編集であり、横の繋がりは特になく各作品は独立している。どの短編も他のSci-fiであまり見ない設定が多い上に主人公が女性ということもあって新鮮だった。本作では前述の『サイボーグになる』の影響もあるのか、障害を持っている人が登場し、周りとどうやって折り合いをつけていくのかを描いている。著者あとがきにもあったが「分かり合えないこと」は全体を通底するテーマと言える。ただネガティヴに「分断」を語るというよりも、そもそも分かり合えないのが人間の性であり、それを前提として我々は何ができるのだろうか?と読んでいるあいだ、問われている気がした。群像劇ではなく、メインの登場人物は障害の有無といったように立場が大きく異なる二人に絞り、彼らが関係性を探っていくがゆえにクローズドな親密さが小説に漂う。それはSci-fiらしからぬ柔らかい印象だった。 個人的に好きだったのは「認知空間」という話。さまざまな知識が一つの空間に集約されていく、それはつまりインターネットのアナロジーなんだろうが、集約されずに取りこぼされてしまうパーソナルな記憶の意味や、皆が同じものに巻かれるのではなく各自が思考する価値を改めて考えさせられる。そんなことを巨大な認知空間が物理的に存在し空に浮遊しているという突飛な状況から描いていくのだからたまらない。また「ローラ」は幻肢の感覚を打ち消すために三本目の腕を物理的に追加する話であるが、それだけ聞くと痛々しさがあるものの最後には愛とは何か?という議論に帰結していく。著者の小説はSci-fiにも関わらずレトロスペクティヴなバイブスも感じるのは、あくまで設定がSci-fi仕様なだけで描いていることは人間、機械の儚さだからなのかもしれない。次は長編を期待したい。

Posted by

『わたしたちが光の速さで進めないなら』も大変面白かったのですが、その期待に応えて更に越えてくる面白さで凄い短編集でした しかし面白い、そう、面白いのですが その一方で描かれている出来事や人物の悲哀、苦悩にひどくシンパシーを感じてしまい、読むのがとても辛い作品でもあります どうして...

『わたしたちが光の速さで進めないなら』も大変面白かったのですが、その期待に応えて更に越えてくる面白さで凄い短編集でした しかし面白い、そう、面白いのですが その一方で描かれている出来事や人物の悲哀、苦悩にひどくシンパシーを感じてしまい、読むのがとても辛い作品でもあります どうしてこんなに、自分ごとのように引き寄せて読んでしまうのだろう? 女性の作家さんで、書かれている人物は女性が多く、読者の自分も女だから? (という発想はあまりにも安易に思える) あくまでも内容はSFであり、けっこうハードSFに近い風味の作品もあります しかしそこに生きる人々の心のありよう、他者への執着心や嫌悪感、愛情も何もかも、いまここに生きている我々とはっきり繋がっているし変わるものはないと感じます そしてこの短編に惹かれてひどく落ち込んでしまうのは、書かれている出来事が喪失や別れ、ままならなさ、無力感、哀しみの物語が多いから、それらの物語の人物の立場に置かれたら自分もきっとこうなるだろうという、納得しきってしまう感覚 短編集なので各話の感想も記入したいのですが、感想を言語化するのが凄く辛く感じます あんなに面白いのに、大好きなのに 推し話をあえてひとつ上げるなら『ローラ』がとても好きです 辛い 口絵の花を持った機械の右手を見返すと胸をえぐられるようです

Posted by

「感覚」について考えさせられる内容だった。自分が認知してる世界と、他人が認知している世界が違うかもしれない、ということに気付かされた。SFではあるものの実際の生物学的知識を用いている描写があり、説得力とリアリティがあって面白かった。 また、マイノリティとマジョリティの隔絶...

「感覚」について考えさせられる内容だった。自分が認知してる世界と、他人が認知している世界が違うかもしれない、ということに気付かされた。SFではあるものの実際の生物学的知識を用いている描写があり、説得力とリアリティがあって面白かった。 また、マイノリティとマジョリティの隔絶や、それぞれを理解しようとする葛藤が描かれていたのが印象的だった。それぞれの章で共感できるセリフや言い回しがあり、自分が何か人間関係で悩んだ際に読み直したいと思った。

Posted by

- 1

- 2