うんこ文学 の商品レビュー

(2024/11/05 3h) 本アンソロジーを読む前に編者のエッセイ『食べることと出すこと』を読んだので、「あとがきに書いていた排泄文学、出すことができたんだなあ」と感激しました。 わたし自身、うんこに対して幼児期と変わらぬ愛着を抱いておりましたので、このアンソロジーのタイ...

(2024/11/05 3h) 本アンソロジーを読む前に編者のエッセイ『食べることと出すこと』を読んだので、「あとがきに書いていた排泄文学、出すことができたんだなあ」と感激しました。 わたし自身、うんこに対して幼児期と変わらぬ愛着を抱いておりましたので、このアンソロジーのタイトルには強く惹かれるものがありました。 真面目に読むというより、可笑しみを持って読んでしまいましたが…。編者のあとがきにどのように読むかは自由とあることで、この読み方も良しと励まされました。 特にお気に入りの作品は ・筒井康隆「コレラ」 ・谷崎潤一郎「過酸化マンガン水の夢」 ・佐藤春夫「黄金綺譚」 ・伊沢正名「野糞の醍醐味」 の4篇でしょうか。

Posted by

うんこを漏らすという行為を集めた異色のアンソロジー。幅広い年代、作家による様々な排泄の表現はどれも面白く読めました。漏らす事を知る人であれば文中の悲しみや切なさは痛いほど刺さるのではないでしょうか。尻拭きに最適な品を語るラブレーの一編が特に気に入りました。

Posted by

大の排泄を取り扱ったアンソロジー。 最近はないが、若い頃は通勤時や帰宅時にに危ない思いを何度もしたことがあり、ストッパを持ち歩いていたこともあった。最初の小説と同様、これまでもどうにかなってきたので、これからも大丈夫だろうと思っている。 とは言え、これを読んで、結局老後は誰か...

大の排泄を取り扱ったアンソロジー。 最近はないが、若い頃は通勤時や帰宅時にに危ない思いを何度もしたことがあり、ストッパを持ち歩いていたこともあった。最初の小説と同様、これまでもどうにかなってきたので、これからも大丈夫だろうと思っている。 とは言え、これを読んで、結局老後は誰かの世話になるのだと痛感した。いや、そんなに先のことではない。 仏教では排泄も扱っているのに他の宗教ではあまりないというのも面白い視点だし、人は結局うんこ製造機に過ぎないと考えると何だか気が楽になる気もする。 アンソロジーなので、読み応えという意味で星3にしているが、目から鱗が落ちるという意味では星5だった。

Posted by

うんこは悲しくて深い。 大切なことから目を背けて生きてきた気がする。便の小説、エッセイは多いのですね。最初は読み流そうと思っていましたが、次第に引き込まれ見事うんこまみれとなりました。おしっこ文学もいつか読んでみたいです。頭木さんのファンです。

Posted by

著者はラジオで知っていて、紹介されていた本を読みたいと思っていたが、先にこの本が初読みとなる。 著者の病気に関連した編集だけれど、本にも書かれているように人間誰でも体験したり、遭遇したりと人生には切り離せない事象だ。 物語は、帯の細雪から始まり、最後のダビンチの言葉で締められ...

著者はラジオで知っていて、紹介されていた本を読みたいと思っていたが、先にこの本が初読みとなる。 著者の病気に関連した編集だけれど、本にも書かれているように人間誰でも体験したり、遭遇したりと人生には切り離せない事象だ。 物語は、帯の細雪から始まり、最後のダビンチの言葉で締められている盛りだくさんの贅沢本である。 文豪たちが、やはり才能なのか!?上品で文学的に語るところ流石である。 つる姫じゃ〜っ!、懐かしい。 少女マンガだったんだー(笑)

Posted by

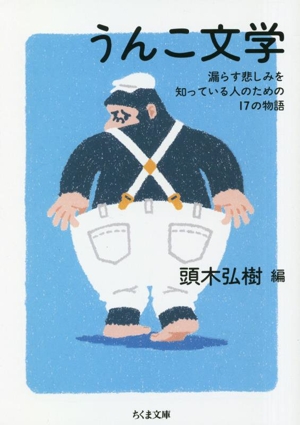

「絶望図書館 ――立ち直れそうもないとき、心に寄り添ってくれる12の物語」、 「トラウマ文学館 ――ひどすぎるけど無視できない12の物語」、 に続く、頭木さんによるちくま文庫アンソロジー第3弾は、 「うんこ文学 ――漏らす悲しみを知っている人のための17の物語」。 ナイスなタイト...

「絶望図書館 ――立ち直れそうもないとき、心に寄り添ってくれる12の物語」、 「トラウマ文学館 ――ひどすぎるけど無視できない12の物語」、 に続く、頭木さんによるちくま文庫アンソロジー第3弾は、 「うんこ文学 ――漏らす悲しみを知っている人のための17の物語」。 ナイスなタイトル。 (類書に、安岡章太郎・編「滑稽糞尿譚――ウィタ・フンニョアリス」。) が、全体的には小粒だったかな……便秘の際のコロコロのように。 そもそも先達たる稲垣足穂を外して何がうんこ文学か! と半ば憤慨していたら、そんなことはお見通しなのか山田稔「スカトロジーのために」で当然のごとく言及されていた、のでチン化、いや鎮火した。 だいいち、本のうち7分の1くらいがあとがきとか解説とかに充てられている、いわゆるアンソロジー本というよりは、古今東西あらゆるテクストを横断して引用した上で語る頭木さんの鑑賞エッセイ集、みたいな側面が大きいので、楽しいのはむしろそっちだ。 笑うしかない(ロングショットでみれば喜劇)という記述は、まさに。 しかしアンソロジー中で唯一、どうかしているくらい超然とした記述をしていたのが、吉行淳之介。 〈この白い夕方と私を茫然とさせ脱糞させた赤い夕暮れは、いったい何なのだろう〉と。 いや、その文そのものが、どうかしとるよ。 と、ちょっと感動してしまった。

Posted by

星野源や朝井リョウが「うんこを漏らした」という話を面白おかしくエッセイで語っていますが、その流れをくむ本だろうと思い手に取りました。 本書ではエッセイだけでなく、古今東西の文学作品や哲学者の考察など幅広く「排泄」について取り上げた作品を収録しており、このテーマは他者と広く共有す...

星野源や朝井リョウが「うんこを漏らした」という話を面白おかしくエッセイで語っていますが、その流れをくむ本だろうと思い手に取りました。 本書ではエッセイだけでなく、古今東西の文学作品や哲学者の考察など幅広く「排泄」について取り上げた作品を収録しており、このテーマは他者と広く共有する者ではないにしても、人間が生きてゆくうえでは避けて通ることができず、皆それぞれに考え方がある、ということが分かる一冊だと思います。 大人になって(排泄を自分自身でコントロールできるようになって)から、「うんこを漏らす」ということがあると、それは「人間の尊厳」を失うに等しい「恥」として受け止められたり、他者に語るにあたっては「下ネタ」「笑い」として語るしかない、というのが一般的な印象ですが、そこに一石を投じる本だと思います。 想像していたよりもエンタメ色が少なかった点が、少し残念でした。 ただ、解説にある「何か体験して、自分が抱いた気持ちを、ほかの誰にも共有してもらえなくて、もやもやしたまま苦しいとき、開いてみるべきは文学です。どんなに心の奥底のネガティブな気持ちでも、人が誰も自分からは口にしないようなことでも、文学にはちゃんと描いてあります。……文学というのは、ありがたいものだと、あらためて思いました。」という文章は、非常に沁みました。

Posted by

著者自身が、そういう病気になっているということで、うんこを漏らすことを題材にした小説などを集めている本。 着眼点がおもしろい。誰しもが隠したがることを、どうやって文豪と言われているような人が扱っているか、告白しているか、カミングアウトしているか。 そういう小説を集めた、ということ...

著者自身が、そういう病気になっているということで、うんこを漏らすことを題材にした小説などを集めている本。 着眼点がおもしろい。誰しもが隠したがることを、どうやって文豪と言われているような人が扱っているか、告白しているか、カミングアウトしているか。 そういう小説を集めた、ということだけでも価値があると思う。

Posted by

珍しい、排便にまつわるアンソロジー。 よかったのは尾辻克彦「出口」、山田風太郎「春愁糞尿潭」、筒井康隆「コレラ」、山田ルイ53世「ヒキコモリ漂流記 完全版(抄)」、阿川弘之「黒い煎餅」、伊沢正名「野糞の醍醐味」、ヤン・クィジャ「半地下生活者」。 漏らすのは人間の尊厳に関わる…そ...

珍しい、排便にまつわるアンソロジー。 よかったのは尾辻克彦「出口」、山田風太郎「春愁糞尿潭」、筒井康隆「コレラ」、山田ルイ53世「ヒキコモリ漂流記 完全版(抄)」、阿川弘之「黒い煎餅」、伊沢正名「野糞の醍醐味」、ヤン・クィジャ「半地下生活者」。 漏らすのは人間の尊厳に関わる…そういう思い込みが自分にはある。しかし編者がTwitterで呟いていたが人間死ぬまでに5トンものうんこをするならそれを全部便器の中に落とせるかというと。便意は常に不意打ちで来る。 うんこにまつわる色々なことを思い出しながら読んだ。小学生の頃は学校でうんこをするのはタブーだった。あれ、なんだったんだろう? 学校でうんこをするとからかわれる、そのことへの恐れがいつも念頭にあった(ような気がする)。 45年生きてきて漏らしそうになったことは何度かあるが漏らしたことは幸いまだない…と思う。記憶にある中で一番やばかった経験は、真夏に、池袋で、空腹で水をたくさん飲んだあと豚骨ラーメンを食べたら帰りの電車で腹を下して、漏らさないよう脂汗浮かべながら耐え、2回途中下車して駅のトイレに駆け込んだ。ラッシュの少し前だったかしてまださほど混雑しない時間帯だったから個室が空いていてなんとか助かった。その日はうんこしながら帰ってきたようなもの。都心はトイレは多いが人も多いので不便。外で便意を覚えるたびもっと個室トイレをあちこちにたくさん設置してほしい、と思う。

Posted by

編者頭木さんが難病に罹り大変苦しんだことは『食べることと出すこと』で知ったが、20歳のときに人前でうんこを漏らしてしまったときのショック、茫然自失の状態になってしまった経験から、同じような状況になってしまった場合、人はどのような気持ちとなり、どのようにするのかを知りたいとの思い...

編者頭木さんが難病に罹り大変苦しんだことは『食べることと出すこと』で知ったが、20歳のときに人前でうんこを漏らしてしまったときのショック、茫然自失の状態になってしまった経験から、同じような状況になってしまった場合、人はどのような気持ちとなり、どのようにするのかを知りたいとの思いから、本アンソロジーを編んだとのこと。 尾辻克彦「出口」。帰途、便意に襲われるこの苦しみは良く分かる。自分も食事をして帰る途中、どうも腹の調子が悪いなから始まり、早く家に戻ってトイレに行かなくちゃ、さらに戻るまで持つだろうかとの不安。歩き方を工夫したり、肛門辺りを手で押さえたり、あと何歩とカウントしたり、何とか間に合ったときの安堵感。しかし、本作では、あらゆる技法、あらゆる秘術を尽くしたが、限界となってしまう。そこに至るまで、そしてとうとう漏らしてしまった後の感情の揺れが見事に描かれている。 筒井康隆「コレラ」。カミュの「ペスト」と対比して「コレラ」の蔓延を描く。筒井らしい荒唐無稽さではあるが、エイズやコロナを経験した現在からすると、決して笑ってばかりはいられない。 山田ルイ53世「ヒキコモリ漂流記 完全版」。うんこが嫌われるのには、あの臭いも大きく影響していると思われる。何とか回りに気付かれずに漏らした下着を洗って凌いだと安堵していたらあの臭いが漂い出す。でも笑いにできない、周囲の人間も触れない気まずさ。そこから長い引きこもり生活に突入したとのこと。おそるべし! 谷崎潤一郎「過酸化マンガン水の夢」。日録のような作品。家人と共にストリップショー見物、映画「悪魔のような女」の詳細な解説、料理屋辻留での食事、そして熱海に帰着。朦朧化した状態での幻想では、洋式便所での糞便の観察から、映画の登場人物の風貌を連想し、さらには史記呂后本紀の人彘(じんてい)が脳裏に浮かぶ。谷崎の筆にかかると別世界のようなあり様。 ヤン・クィジャ「半地下生活者」。半地下のアパートに暮らす工場勤務の主人公。彼の部屋には便所がなく、借りるときの約束では大家のトイレを使わせてもらうことになっていたが、決してドアを開けてもらえない。外で用を足していたが、次々に使えないようになってしまう。一方で少人数の工場ではストライキが始まり、彼も仕事をする訳には行かなくなってしまう。同僚工員や工員とほとんど変わらない社長とのやり取り、暑苦しい工場の描写が実にリアル。そしてトイレが使えない悶え苦しみ。こうした閉塞感が、ある出来事で急に開けたかのように見える展開がとても面白い。 うんこという、あまり口に出しづらいテーマを取り上げた様々な作品を目にすることができて、大変満足した。

Posted by

- 1

- 2