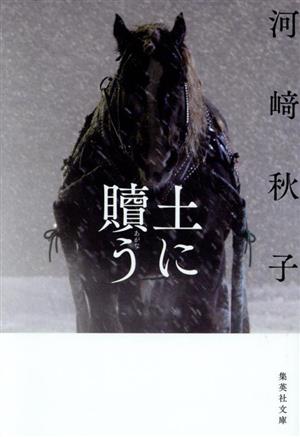

土に贖う の商品レビュー

描写力がすごくて、本当に馬糞風の匂いがしてる中で読んでる気になってました。でも実際嗅いだことはないので、馬糞じゃなくて牛糞のイメージだと思うけど。 漫画を読むより映像がリアルだし、鳥も殴り殺したことなどないのに、触感まで想像できてしまいました。恐ろしい作家さんです。

Posted by

明治あたりから現代に至るまでの北海道の産業の栄枯盛衰。それに携わった人々の喜びや悲哀が書かれてる短編集。 中でも羽毛や毛皮を採るために動物を殺す職業の、動物は生きてるだけではなんの価値も無い、こうやって羽をむしって売ることで価値を付けてやってるんだという考え方。人間はどこまで傲...

明治あたりから現代に至るまでの北海道の産業の栄枯盛衰。それに携わった人々の喜びや悲哀が書かれてる短編集。 中でも羽毛や毛皮を採るために動物を殺す職業の、動物は生きてるだけではなんの価値も無い、こうやって羽をむしって売ることで価値を付けてやってるんだという考え方。人間はどこまで傲慢なんだと思う一方で、現代だって羽毛布団を使い、革の靴を履き、蚕を殺した絹を纏っているじゃないか。なんの変わりもない。 産業の廃れによって、人知れず堕ちて行った人々。その怒りや感情や諦めた希望が、最後の「温む骨」の頭骨に宿る。 ここに集結させるという河崎秋子の筆力に感服。

Posted by

河﨑秋子さんの作品は今回初めて読みましたが、 一文一文が重厚で肉厚、かなり好みの文体。 7篇からなる短編小説ですが、【生】に対する本能、執着、残酷さ、愚かさをまざまざと感じさせる内容です。 動物好きの自分には心を抉るような描写もありました。 読んだ中で『南北海鳥異聞』が1番印象...

河﨑秋子さんの作品は今回初めて読みましたが、 一文一文が重厚で肉厚、かなり好みの文体。 7篇からなる短編小説ですが、【生】に対する本能、執着、残酷さ、愚かさをまざまざと感じさせる内容です。 動物好きの自分には心を抉るような描写もありました。 読んだ中で『南北海鳥異聞』が1番印象的、というか衝撃でした。語弊を招く言い方かもしれないですが、ラストの動物の使い方がまた上手い。 そして本のタイトルにもなっている『土に贖う』が1番人間臭い内容でした。 他の作品も気になるので是非読んでみようと思います。

Posted by

明治時代の札幌で蚕が桑を食べる音を子守唄に育った少女が見つめる父の姿。「未来なんて全て鉈で刻んでしまえればいいのに」(「蛹の家」)。昭和26年、最年少の頭目である吉正が担当している組員のひとり、渡が急死した。「人の旦那、殺してといてこれか」(「土に贖う」)。ミンク養殖、ハッカ栽培...

明治時代の札幌で蚕が桑を食べる音を子守唄に育った少女が見つめる父の姿。「未来なんて全て鉈で刻んでしまえればいいのに」(「蛹の家」)。昭和26年、最年少の頭目である吉正が担当している組員のひとり、渡が急死した。「人の旦那、殺してといてこれか」(「土に贖う」)。ミンク養殖、ハッカ栽培、羽毛採取、蹄鉄屋など、道内に興り衰退した産業を悼みながら、生きる意味を冷徹に問う全7編。どの話も良かったのですが、個人的には「うまねむる」が一番好きかな。

Posted by

娘からシェアしてもらった。これはすごい。道民として知っておくべき現実なんだろうけど悲しい話ばかり、読み進むのがつらくなる。でもこんなふうに表現出来る河﨑秋子さんのクールな視点とすぐ目の前に起こっていることのように錯覚させる表現力や書き写したくなるようななんども噛みしめたくなるよう...

娘からシェアしてもらった。これはすごい。道民として知っておくべき現実なんだろうけど悲しい話ばかり、読み進むのがつらくなる。でもこんなふうに表現出来る河﨑秋子さんのクールな視点とすぐ目の前に起こっていることのように錯覚させる表現力や書き写したくなるようななんども噛みしめたくなるような文章に、何というか人が生きていくことの意味を考えさせられる。とにかくとても良い!もう一度読む。北見のハッカもますます好きな香りとなった。

Posted by

北海道を舞台とした6編からなる短編集 屯田兵から過酷な台地に住みその時代に合った商売をしている主人公たち いつの時代もどの仕事も上手くいかない時がやってくる 心に残ったのは『頸、冷える』 最後の章だけが現代だったけれど、結局今の時代も明治時代も仕事の根本的な部分は変わらないけれど...

北海道を舞台とした6編からなる短編集 屯田兵から過酷な台地に住みその時代に合った商売をしている主人公たち いつの時代もどの仕事も上手くいかない時がやってくる 心に残ったのは『頸、冷える』 最後の章だけが現代だったけれど、結局今の時代も明治時代も仕事の根本的な部分は変わらないけれど、大きく変わったなと感じる 川﨑さんの作品には馬がよく登場するけれど、作者自身北海道で牧場を経営する兄夫婦と生活する傍執筆活動を行っていたらしい 腑に落ちる

Posted by

「肉弾」で大藪春彦賞受賞後の作品。実はその作品は余りいい読後とならなったので、今回は・・と恐る恐る頁を捲る。 よかった・・・ 北海道を訪れるたびに目にする自然の、遠景、そして情趣の背後にちらちらする滅びて行ったかつての産業。無論、朽ちて行った自然のみならず、国の殖産興業の掛け声...

「肉弾」で大藪春彦賞受賞後の作品。実はその作品は余りいい読後とならなったので、今回は・・と恐る恐る頁を捲る。 よかった・・・ 北海道を訪れるたびに目にする自然の、遠景、そして情趣の背後にちらちらする滅びて行ったかつての産業。無論、朽ちて行った自然のみならず、国の殖産興業の掛け声のもとにぼろ布のような扱いを受けて去って行った人々の命も脳裏をよぎる。 7つの短編は種々の雑誌に掲載されたもの。 40歳代かかりの筆者が資料駆使のみならず、耳で聞き、目で確かめて地歩を固めて綴って行った珠玉の煌めきを持つ掌品の手触り。 養蚕、競走馬、渡り鳥、薄荷、煉瓦、野幌土・・題材は動植物にとどまらず、生きる人々、大地に目が注がれる。 どれもよかったが「南北海鳥異聞」のインパクトは凄かった。 弥一が骨の髄まで自然に戻って行く描写・・圧巻としか言えない。 彼の幼少時、寺の住職に呟かれた言の葉が読経のように響いて聞こえた。

Posted by

北海道の歩んで来た産業史とその産業に関わってきた人々の生活を感じる短編集。 お蚕さんに、ハッカ、煉瓦、そして馬。ミンクの育成とアホウドリの話は衝撃を受けつつ、そんなこともあったのだろうなと、小説なのだけれどノンフィクションを読んでいるような感覚にもなる作品たちです。 本を読むこと...

北海道の歩んで来た産業史とその産業に関わってきた人々の生活を感じる短編集。 お蚕さんに、ハッカ、煉瓦、そして馬。ミンクの育成とアホウドリの話は衝撃を受けつつ、そんなこともあったのだろうなと、小説なのだけれどノンフィクションを読んでいるような感覚にもなる作品たちです。 本を読むことにのめり込めます。

Posted by

河﨑秋子 集英社文庫北海道に入植したご先祖さまはどんな思いでこの地に辿り着いたのか。開拓民は東北の農家の次男三男が多いというのは嘘かほんとかはわからないけれど。何某かの期待はあっただろう。自然だけはべらぼうにあり、可能性だけは無限に広がるのが北海道という土地なのかもしれない。養蚕...

河﨑秋子 集英社文庫北海道に入植したご先祖さまはどんな思いでこの地に辿り着いたのか。開拓民は東北の農家の次男三男が多いというのは嘘かほんとかはわからないけれど。何某かの期待はあっただろう。自然だけはべらぼうにあり、可能性だけは無限に広がるのが北海道という土地なのかもしれない。養蚕、レンガ工場、ハッカ栽培…。当たれば大きいが、しくじれば命すら奪い取られる地。華やかな時代もあっただろうがこの本に収められている短編の主人公たちは皆、辛抱強く、たくましく、でも、どこかしなやかで、したたかだ。解説にあった「生命の秤」が腑に落ちる。

Posted by

よかった。ふるさとに帰省したような気持ちになれた。凍てつきはすれど春を伝えようと意気込んだあの風を感じた。私の実家そばの野幌、江別が出てくる。煉瓦工場があったとは知らなんだ。土と格闘しそして土に多大なる恩恵を受けてきた人々が家族のように愛おしくなる。単行本を、北海道の母に送った。...

よかった。ふるさとに帰省したような気持ちになれた。凍てつきはすれど春を伝えようと意気込んだあの風を感じた。私の実家そばの野幌、江別が出てくる。煉瓦工場があったとは知らなんだ。土と格闘しそして土に多大なる恩恵を受けてきた人々が家族のように愛おしくなる。単行本を、北海道の母に送った。 短編集。 一編一編、感想を書きたい。 再読しながら書いていこう。

Posted by

- 1