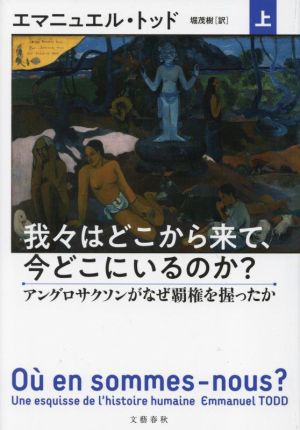

我々はどこから来て、今どこにいるのか?(上) の商品レビュー

良書、歴史に関する斬新な視点を甘えてくれる ただ、分かりづらい、難しい、専門用語が多い 歴史を語る時、政治、経済、テクノロジーなどの観点から語る事が多いが、この本は家族という観点から見た歴史を語ってる 家族のあり方の変遷、それが人々の価値観や社会のあり方に与える影響 特に、イギ...

良書、歴史に関する斬新な視点を甘えてくれる ただ、分かりづらい、難しい、専門用語が多い 歴史を語る時、政治、経済、テクノロジーなどの観点から語る事が多いが、この本は家族という観点から見た歴史を語ってる 家族のあり方の変遷、それが人々の価値観や社会のあり方に与える影響 特に、イギリス/アメリカの家族や社会の特徴と、それの影響

Posted by

今なお世界を政治経済や軍事、テクノロジーで牽引するアメリカ。でもそれは原始的な人類に通じる点があるという……なるほど!という視点を得られた。 エマニュエル・トッドらしい人口社会学を駆使しながら歴史、地理を縦横無尽に論じた本であり、少々いやかなり肩は凝る。途中から読みやすくなって...

今なお世界を政治経済や軍事、テクノロジーで牽引するアメリカ。でもそれは原始的な人類に通じる点があるという……なるほど!という視点を得られた。 エマニュエル・トッドらしい人口社会学を駆使しながら歴史、地理を縦横無尽に論じた本であり、少々いやかなり肩は凝る。途中から読みやすくなってきて、論旨も理解できてきた。 トッドの世界は毎回知的な刺激を得られるのでとても充実したひと時を過ごすことができる。一方でフランス知識人らしい独自の視座というかバイアスというかもあるのでそこも勘案しながら読むとよいのかもしれない。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

1年前に『第三次世界大戦はもう始まっている』を読んで以来、ちょっと注目している著者。 https://booklog.jp/users/yaj1102/archives/1/4166613677 ならば、ご専門の人口学、家族学による、著者の主張を拝見してみようと手に取った。図書館でもそこそこ待ちが発生してた。人気なのかな? とはいえ、本論の部分にはさほど興味はなく、やはり今の世界情勢を語った部分に目が行く。 「私がとくに強調したいのは、この戦争(=ウクライナ戦争)は政治学、経済学では的確に捉えられず、人類学的に解釈する必要がある、ということです。」 佐藤優も、この戦争は価値観の戦いだと言う。 トッド氏も、ウクライナ戦争は「奇妙な戦争」と断じ、経済的に依存しているヨーロッパとロシアが、なぜ戦わなければならないのか? 互いに相手の息の根を止めることなく戦争を続けるために、今、何が行われているのか? トッド氏は、 「それぞれの陣営は、新しい戦い方をいちいち「発明」する必要に迫られています。」 と説く。 西洋はいま、思考停止に陥りつつある。経済学が支配的なイデオロギーとなっているが、それでは物事は解決できない。資本主義の論理に対し、トッド氏は、本書で、人間の行動や社会のあり方を「政治」や「経済」より深い次元で規定している「教育」「宗教」「家族システム」の動きに注目する人類学的なアプローチで読み解こうとする。 トッド氏の視点は理解できた。今後の事態を見守ろうと思う。

Posted by

本書は「家族システムの世界史」と言える。 社会の最小単位とも言える「家族」の体系は、その地域特性の影響を受けながら「核家族」に始まり、「直系家族」に移行し、さらに「外婚制共同体家族(結婚は共同体家族の外の人間とする)」、「内婚制共同体家族(いとこ婚などを推奨する閉鎖的な形態)」...

本書は「家族システムの世界史」と言える。 社会の最小単位とも言える「家族」の体系は、その地域特性の影響を受けながら「核家族」に始まり、「直系家族」に移行し、さらに「外婚制共同体家族(結婚は共同体家族の外の人間とする)」、「内婚制共同体家族(いとこ婚などを推奨する閉鎖的な形態)」に移行していくという。 つまり本書では「(いろいろなところで生まれ育ってきた)我々は(この順序に沿って)どこから来て、今どこにいて、そしてどこへ向かうのか?」について考察されている。日本人だけでなく、米国、欧州、アフリカ、ユーラシアの人々の家族体系の歴史を解説し、各地域で根を張る家族体系の特徴を土台にして経済や紛争まで語ってしまうトッドさんの想像力と説得力にいつも脱帽する。「家族システム」の歴史を紐解いたところで社会学や比較文化論の域を出ないが、弁の立つトッドさんはこのやり方でソ連崩壊やトランプ現象、ブレグジットを言い当てたことは有名だし、そのわかりやすさがトッドさんを学者の枠を超えた別格の論客に押し上げている。 そんなトッドさんは、ロシアによるウクライナ侵攻を「第三次世界大戦」と捉えてこの本で語っている。 https://booklog.jp/users/kuwataka/archives/1/4166613677

Posted by

家族,宗教,識字化,産業,政治…見事なまでに一連のものとして,また絡み合い影響し合うものとして説明されている.まだ上巻を読み終わったところだけど,政治的,文化的,宗教的に相容れない集団が存在してしまうのは避けられない事なのかも?と. 一方で,こういった深いところ,脈々と続いて来た...

家族,宗教,識字化,産業,政治…見事なまでに一連のものとして,また絡み合い影響し合うものとして説明されている.まだ上巻を読み終わったところだけど,政治的,文化的,宗教的に相容れない集団が存在してしまうのは避けられない事なのかも?と. 一方で,こういった深いところ,脈々と続いて来た人類の歩みに思考が及べは,「理解は出来なくても存在を受け止める」努力は出来るようになるのかも,と希望的観測も持ちつつ,下巻へ進む…

Posted by

冒頭に書いてあるが、トッドによる研究の全貌を一般の読者にも読みやすい形で示した「私にとって最も大事な本」だそうだ。全人類の歴史を、家族システムという補助線ひとつで整理しなおしてみせる手際はおみごと。経済学ばかりが重視される社会科学の現状への異議申し立ても傾聴すべきと思う。「反米を...

冒頭に書いてあるが、トッドによる研究の全貌を一般の読者にも読みやすい形で示した「私にとって最も大事な本」だそうだ。全人類の歴史を、家族システムという補助線ひとつで整理しなおしてみせる手際はおみごと。経済学ばかりが重視される社会科学の現状への異議申し立ても傾聴すべきと思う。「反米を煽るものではない」と言いつつ、アメリカとドイツをディスるときの筆の冴えも面白い。 日本やドイツの直系家族が経済的な効率性に優れると言いながら産業革命がテイクオフしたのは核家族のイギリスであったり、それはそれで理由が示されるのだが、全般を通して、ああ言えばこう言う的なところも多く、ウクライナ戦争にまつわる言説も含めすべての議論を真剣に受け止めていいいかどうかは留保したいところ。

Posted by

ホモエコノミクスに還元されないそれぞれの地域が持つ特性を、主にそれぞれの地域の伝統的な家族構成によって描く名著だと思う。 原著執筆から5年が経ち、社会情勢が大きく変化している中でも全くそれを感じさせない内容だった。

Posted by

今日までの人類の進化は、意識・下意識・無意識によって成り立っている。無意識に当たる家族と宗教の影響が興味深い。 一方で、翻訳が難解なため理解するのに苦労した。

Posted by

歴史人口学、家族人類学者のトッドらしい着眼点で、さまざまな国・地域の家族構成から、宗教や人々の経済基盤、ヒエラルキー、識字率などの統計を引きつつ、歴史をひもといていく。 上巻前半はかなり学術的で、人類学素人の私にとっては、多少”体力”の要る読書になったが、後半は宗教改革から、プ...

歴史人口学、家族人類学者のトッドらしい着眼点で、さまざまな国・地域の家族構成から、宗教や人々の経済基盤、ヒエラルキー、識字率などの統計を引きつつ、歴史をひもといていく。 上巻前半はかなり学術的で、人類学素人の私にとっては、多少”体力”の要る読書になったが、後半は宗教改革から、プロテスタンティズムや印刷技術の普及による変化、都市文明と核家族化の関係、18世紀までさかのぼっても北欧の女性の識字率が高かったことなど、従来の身近な知識で読み進められる話になってくる。 全体として、父系社会は、農耕が始まり定住して財産を蓄えるようになり、相続という行為が必要になって生まれてきたもので、実は核家族よりも新しい形態で、今我々が新しいと考えている核家族や男女平等というのは、むしろ原始的なものだったかもしれないという“反転“理論が背骨になっている。 ちょっと面白いのは、「いったいなぜアメリカなるものがわれわれの眼に、モダンであると同時に未開の自然のように映るのか、われわれの未来の姿を先取りして示してくれるほど進んでいるのに、なぜ習俗においてあれほど洗練度が低く、あれほど非文化的に見えるのか」という著者の問題設定。読み進む原動力になる、フランス人らしい視点かもしれない。

Posted by

- 1