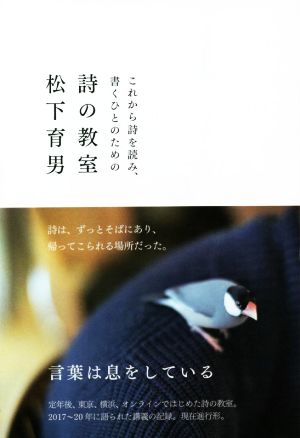

これから詩を読み、書くひとのための詩の教室 の商品レビュー

興味本位で手に取るには、分厚すぎる本でしたが、未来の自分が楽しむだろう、と気軽に借りてきました。「詩の教室」とタイトルはついていますが、別に具体的なテクニックは書かれていません。詩の引用も少ない。教室で話されたことをまとめたエッセイみたいなもので、分厚さに比べて気楽に読めました。...

興味本位で手に取るには、分厚すぎる本でしたが、未来の自分が楽しむだろう、と気軽に借りてきました。「詩の教室」とタイトルはついていますが、別に具体的なテクニックは書かれていません。詩の引用も少ない。教室で話されたことをまとめたエッセイみたいなもので、分厚さに比べて気楽に読めました。小2の時以来、詩作はしていませんが、さて、自分が再び詩を書くことがあるのかな?と思いながら読み終わりました。

Posted by

著者がひらいている詩についての講座を書き起こした本。有名詩人から現在を生きる詩人まで取り上げて語り、詩作を続ける生徒たちへエールを送り、自分にとって詩とはどういう存在なのかを見つめていく。 詩を書く、ということは場合によっては内面をさらけだすことでもあり、その人の姿勢が問われる...

著者がひらいている詩についての講座を書き起こした本。有名詩人から現在を生きる詩人まで取り上げて語り、詩作を続ける生徒たちへエールを送り、自分にとって詩とはどういう存在なのかを見つめていく。 詩を書く、ということは場合によっては内面をさらけだすことでもあり、その人の姿勢が問われるきびしい行為かもしれない。でも、書かずにはいられない人がいる。書くことで自分を助けられることがある。媚びず、驕らず、身構えず・・・自分の心を見つめながら詩を書く、あるいは読む、ことのうつくしさを繰り返し説いているような気がする。 詩が必要だと思ったら、気負いなく近づけばいい。わかるも、わからないもなくて、自分の心がどう感じるかを大切にしたい。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

『生者のポエトリー』(岩井圭也著)を今年の春先に読んで( https://booklog.jp/users/yaj1102/archives/1/4087717925 )、詩ってのもいいもんだなあ、と思っていたところ、著者のこの本が、紀伊國屋書店で平積み面陳されていて、かなり大々的にプロモートしているのを見て気になっていた。 図書館に予約をいれていたものが、しばらく待って回って来た。 「これから詩を読み、書く人のための」と題されている。書こうとは思わないが、読んでみたら書きたくなるかな?くらいの淡い期待はしてみた。 が、技法とか、イロハではなく、詩の本髄というか、詩人の精神みたいなものが多く語られていて、それはそれで面白く、予想とは違ったが、とても興味深く読み進むことができた。 「ぼくは、詩というのは疑問形の文学だとつねづね思っている。」 これは極めて賛同できる主張で、ふとした気づき、単純な問いから、あるいは深い人生へ疑問、生きること死ぬことへの探求が詩になる気はする。 手前ミソながら、小学生の頃、新聞の地方面に学校を代表して掲載された詩は、疑問文で締めくくったものだったのを覚えている。 ところどころ、茨木のり子、谷川俊太郎、寺山修司など有名詩人の詩が引用されているのは、馴染みもあって分かりやすい。 ちょっと書いてみようかな、という気にはなった。

Posted by

何かを作ろうとする人のあるべき姿勢が描かれている本。詩でも絵でも舞台でも同じ。自分のやるべきことをコツコツ追求し、寡作にならず(どうせ下手なのだから、どんどん作って高めていかなきゃなるまい)、生活を馬鹿にしない。こういう姿勢は農業にも通じる。 95

Posted by

- 1