中国料理の世界史 の商品レビュー

全編興味深いのだがアメリカの章は特に印象深い。中華料理店はクリスマスや日曜日にも営業するので非キリスト教徒の支持を得たことやフランス移民は上級ばかりだったからフランス料理は敬意を払われることの指摘は目から鱗。 「焼き餃子は日本発祥で中国にはない」神話にも言及があれば良かったな。...

全編興味深いのだがアメリカの章は特に印象深い。中華料理店はクリスマスや日曜日にも営業するので非キリスト教徒の支持を得たことやフランス移民は上級ばかりだったからフランス料理は敬意を払われることの指摘は目から鱗。 「焼き餃子は日本発祥で中国にはない」神話にも言及があれば良かったな。 あとアメリカ映画に良くある四角い中華の話もあれば嬉しかった

Posted by

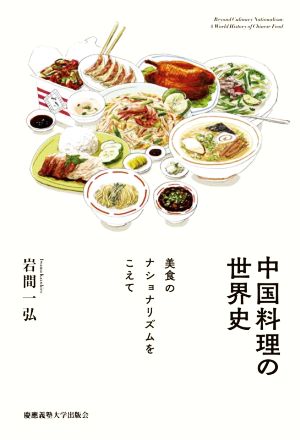

恐らく全世界で最も普及している料理を1つあげるとすれば、中華はその筆頭であろう。日本ではラーメンや餃子などがその代表例であるし、アメリカではパンダ・エクスプレスのようなファストフード系中華が挙げられ、各国に深く根付いている。 本書はそうした中華≒中国料理とナショナリズムの関係性...

恐らく全世界で最も普及している料理を1つあげるとすれば、中華はその筆頭であろう。日本ではラーメンや餃子などがその代表例であるし、アメリカではパンダ・エクスプレスのようなファストフード系中華が挙げられ、各国に深く根付いている。 本書はそうした中華≒中国料理とナショナリズムの関係性を軸に、中国のナショナリズムを伝達するソフトパワーとしての中国料理が、中国から各国へという一方向的な影響力だけではなく、各国現地料理との融和によって多様な力学が発生している、ということを明らかにしようとする。 その舞台として、中国における中国料理の様々な系譜とその歴史、そしてアメリカ、日本、ヨーロッパ、韓国やベトナムなどのアジア諸国を広く網にかけて各地で中国料理がどうローカル料理と融和したかなどが本書では記されている。 料理とナショナリズムというテーマ設定が成功しているかは正直よくわからないところではあるが、中国料理の面白さを知れる、という点で知識を広げてくれる本ではある。

Posted by

回転卓は日本発祥でないという、本書を解説した記事を読んで借りてみた。文献にあたってエビデンスのある情報をもとにした料理本『歴史をつくった洋菓子たち』を読んで面白かったことも理由のひとつ。 中国料理は中華料理として日本に根付き、ラーメンや焼き餃子など日本料理として昇華した料理も多...

回転卓は日本発祥でないという、本書を解説した記事を読んで借りてみた。文献にあたってエビデンスのある情報をもとにした料理本『歴史をつくった洋菓子たち』を読んで面白かったことも理由のひとつ。 中国料理は中華料理として日本に根付き、ラーメンや焼き餃子など日本料理として昇華した料理も多い。それらが韓国のチャジャン麺やチャプチェ、タイのパッタイ、シンガポールの海南チキンライスなど、世界中で起きていることは興味深かった。 日本に南京錠など、南京がついたのは明への憧れだったなど、トリビアも多い。また、各国の中国への関わり方や歴史もわかった。華僑の歴史としても読める内容。 分厚い本なので覚悟は必要なことと、料理のおいしさを解説する本でないことは把握した上で読むことをお勧め。

Posted by

「町中華」という不思議な言葉(すべての中華は町中華だろ!とか思っていたら、最新号のdancyuの特集が「家中華」であるのを見て、別に「町中華」は変でもないか…思い直し中ですが…)によって、おじさんにとっては心のふるさと、若い世代にとっては、愛おしい存在、として盛り上がっている中華...

「町中華」という不思議な言葉(すべての中華は町中華だろ!とか思っていたら、最新号のdancyuの特集が「家中華」であるのを見て、別に「町中華」は変でもないか…思い直し中ですが…)によって、おじさんにとっては心のふるさと、若い世代にとっては、愛おしい存在、として盛り上がっている中華料理、もはやゴハン味噌汁おかず、という定食ものより、ラーメン餃子チャーハンの方が日本人の生活に密着しているかも…。一方で、80年代のインスタントラーメンのコピーの「中国四千年の味。中華三昧」(うる覚え)的に世界三大料理としての中国料理という存在のそびえ立つ感じ…。この日本にいても感じられる中国料理の二つの側面を、徹底的に中国本土、台湾、東アジア、インド、オーストラリア、ヨーロッパ…とにかく世界中の中国料理を徹底的に拾いまくって、考えるスゴイ本です。(むかし、CFプロダクションの人が、世界どこに行っても中華はあるのでロケ最終日は、ザーサイと白飯でウーロン茶漬けを食べる、といっていたことを思い出しました。)ロシアやペルーまで入っています。中国料理のローカル性とグローバル性がお互いに影響し合い、どのように変わっていくのか?「中国料理の世界史」は「中国料理の進化」の歴史でもあります。でも、やっぱりこの本から見えてくるのは、やっぱり料理だけではない「世界史」なのです。それも「近現代史」。世界と世界が触れ合って、人が動き、経済が動き、その動きの接点での「中国料理」の変化の仕方。あるいは変化のさせ方。グローバル時代にそれぞれのアジアの国々は国語をナショナリズムの道具として用いたことは知っていましたが国民食も、その役割を担っていたことがわかりました。また、黄禍論まで遡るアジアとヨーロッパの緊張と好奇心も「中国料理」という窓から見えるのでありました。アメリカ料理として銀座アスターのチャップスイ食べなくちゃ!と検索したら、今はもうないようで残念。でも料理と世界史とナショナリズムとグローバリズムでステアしたこの一品におなかいっぱいです。

Posted by

- 1