怪奇小説集 蜘蛛 の商品レビュー

針を読みたくて読んだけれど、怪奇小説の名の通りホラーというよりも奇妙な風味を楽しむ短編集。 説明が足りない印象ではあるけれど、描写が適当なのでそれが更に風味を濃くしていて物足りないとは思わなかった。 第三者の視点が描かれている中で、ふと読者の視点が入っているように感じた。読者自身...

針を読みたくて読んだけれど、怪奇小説の名の通りホラーというよりも奇妙な風味を楽しむ短編集。 説明が足りない印象ではあるけれど、描写が適当なのでそれが更に風味を濃くしていて物足りないとは思わなかった。 第三者の視点が描かれている中で、ふと読者の視点が入っているように感じた。読者自身も目撃者の1人であるように錯覚させられた。

Posted by

今の時代にそのままかぶせたら怪奇というには物足りなさを感じてしまうかもしれません。 でも私は好きです。心臓を直撃するような恐怖より背中にじりじり感じるこの雰囲気。いい意味で嘘も誤魔化しも通用した時代なのかもしれないですね。そういえば幼い頃テレビでよく幽霊特集みたいなのがあってわく...

今の時代にそのままかぶせたら怪奇というには物足りなさを感じてしまうかもしれません。 でも私は好きです。心臓を直撃するような恐怖より背中にじりじり感じるこの雰囲気。いい意味で嘘も誤魔化しも通用した時代なのかもしれないですね。そういえば幼い頃テレビでよく幽霊特集みたいなのがあってわくわくして見ていたなぁ

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

注! 一部ネタバレ ★4つは相当おまけ(^^ゞ 今の基準に照らすならば、3つくらいが適当だろうw にも関わらず4つにしたのは、この時点ですでに現在の「実話怪談」と呼ばれるものの原型のほとんどが出来上がっているように感じたから。 もちろん、某出版社から出ている「実話怪談」のように、実話怪談好きの実話怪談好きによる実話怪談好きのための「実話怪談」みたいな非現実的な怖さはない。 ていうか、どれもたいして怖くない(爆) ただ、この本には「実話怪談」ではない、「誰かが体験した怪談って、おそらくこんな感じだろうなぁー」と納得出来る良さがあるように思う。 例えば、「時計は12時に止まる」の冒頭にある、“最近、某誌に載った東京下町の幽霊屋敷なども、実際に調べてみると、近所の人はそんな話は知らないと言う”なんて、実際はそういうものだろうなぁーって。 そういう、“クスッと笑える、程良い怖さ”がいいんだと思う。 そんな程良い怖さで、今となってはやや陳腐とも思える話ばかりのこの本だが、唯一「霧の中」という話はよかった。 予言めいた夢を見ることに悩む女性の話なのだが、ミョーに展開が読めないところが面白い。 唐突なラストも、短編ならむしろこれでいいんだろうと。 ていうか、これ。 確か、講談社文庫版は読んだはずなのに、一切憶えてなかったのはなぜなねだろう?(^^ゞ

Posted by

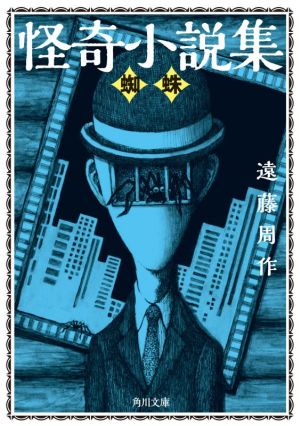

週刊新潮に連載した「周作恐怖譚」を1959(昭和34)年に単行本として刊行した『蜘蛛——周作恐怖譚』に4編を加え、1970(昭和45)年、『遠藤周作怪奇小説集』と題して出版されたもの(を、『怪奇小説集』と更に改題して1973年に講談社文庫で出したもの)。 中学生の頃私は北杜...

週刊新潮に連載した「周作恐怖譚」を1959(昭和34)年に単行本として刊行した『蜘蛛——周作恐怖譚』に4編を加え、1970(昭和45)年、『遠藤周作怪奇小説集』と題して出版されたもの(を、『怪奇小説集』と更に改題して1973年に講談社文庫で出したもの)。 中学生の頃私は北杜夫のユーモア・エッセイが好きで、その流れでついでにちょこっと読んでみたのが確か『遠藤周作ユーモア小説集』だった。これの巻末にオマケとして一編だけ怪談が入っていて、これがやたらに怖く、ショッキングだった。このとき味わった恐怖感の味が、ずっと記憶に残っている。私がホラー小説を好んで読むようになったのはずっと先、特にここ数年のことだ。 中学生にトラウマを与えた遠藤周作の「怪奇小説集」が一昨年角川文庫でリバイバル出版されたようで、先日書店で見つけて早速買ってみた。 ・・・・・・が、全体としては玉石混淆である。というか、これら全作品をすべて「怪奇小説」とか「恐怖譚」と呼ぶのは無理がある。ただの「ややサスペンスフルな短編」や、ギャフンとオチの付くユーモア(というか、意地の悪い)短編も入っている。「怪奇小説集」と題された本を積極的に手に取った読者に対しては絶対に読ませるべきでないようなものもあった。 それでも、本書の最初の方の数編はけっこう怖く、特に「蜘蛛」など、ちょっと卓越したホラー小説である。 「週刊新潮」に連載された「周作恐怖譚」は、ふつうにフィクションの態で始まる小説よりも、筆者遠藤周作がエッセイ風に語り出す「実話系」が多く、この手のもののハシリであろう。 もっとも、小説家が書く小説だから、フィクションも混ざっているのだろうと思う。どこまでが事実なのかは誰にも分からないだろうが、楽しんで読めればそれでよい、という主旨と受け取るべきだ。 そうやって前半の「怪奇」「恐怖」を楽しんだ読者は、後半は気持ちを入れ替えて読まなければならない。

Posted by

『共犯者』の巻より怪奇小説というのが似合う話が多かった。 15編中半分ほどはすでに読んだことがあったけど、それでもやはり面白かった。読みやすいし。 ゾッとする終わりかたの話もあれば、自業自得じゃんみたいなユーモアのある終わりかたする話も多かった。 『蜘蛛』、『あなたの妻も』、『...

『共犯者』の巻より怪奇小説というのが似合う話が多かった。 15編中半分ほどはすでに読んだことがあったけど、それでもやはり面白かった。読みやすいし。 ゾッとする終わりかたの話もあれば、自業自得じゃんみたいなユーモアのある終わりかたする話も多かった。 『蜘蛛』、『あなたの妻も』、『初年兵』、『霧の中の声』あたりが特に良かった。

Posted by

おもしろい!!!ユーモアとおぞましさがミックスされていて読み応えがある。冷や汗をかきながら読んでいたけど、共感できる部分があるからこそ、ヒヤヒヤしてしまう。「あなたの妻も」「初年兵」がすき

Posted by

怖がりで幽霊を信じていなくてちょっとシタゴコロのある遠藤周作が、「周作恐怖譚」という連載のため実地取材した怪談集。…となっているけれど、一部以外はドキュメンタリー風の怪談小説であって、完全実体験ではないってことでいいんですよね。 幽霊を信じていない遠藤周作本人が体験した三つの...

怖がりで幽霊を信じていなくてちょっとシタゴコロのある遠藤周作が、「周作恐怖譚」という連載のため実地取材した怪談集。…となっているけれど、一部以外はドキュメンタリー風の怪談小説であって、完全実体験ではないってことでいいんですよね。 幽霊を信じていない遠藤周作本人が体験した三つの不思議な話。ルーアンの宿屋で感じた重苦しさと生臭さ、誰もいないはずのリヨンの学生寮に出入りする足音、そして熱海の宿で見たのは亡霊なのか? 三つ目の熱海の経験というのは作家の三浦朱門とともに泊まった宿での出来事であり、三浦朱門も別のエッセイで書いている。高名作家が同時に体験した怪奇現象(?)というのは珍しいようだ。 /『三つの幽霊』 顔反面のびっしりとした赤い痣。それは痣ではなく蜘蛛の卵だという。…ぐええええ(´д`) 前半にちょっと書かれた、病院でご遺体の手が、自分の手を求めるように動いたというエピソードも怖かった。 /『蜘蛛』 古道具屋で買ったカメラで撮った自分の顔に浮かび上がる奇妙な黒痣。 /『黒痣』 最初の話で語られた熱海の宿に改めて取材にいった、というお話。ちょっととぼけた感じ。ラストは、いたのかいなかったのか。 /『私は見た』 十年前の不審死事件を取材に行った記者は、被害者そっくりの男を見る。 /『月光の男』 妻に対して安心しきっている夫。だが二人の妻の話をしよう。リヨンで、恋人に夢中になったために子供を殺すシングルマザーの話。 もう一つは身近に日本の話。結婚した男は暴力夫になった。ある日赤ん坊は夫にそっくりだと気がついて。…いやああああこれは止めて(;´Д`)、本当に実話なの!? /『あなたの妻も』 怪談は、夏の良き物語だということもある。それを崩してよかったのか。 /『時計は十二時にとまる』 開けてはいけないといわれた部屋には、硝子瓶に浮かぶ人の目玉のようなものが。そしてその部屋で行われる賭けを覗き見してしまって。 ==これはラストの言葉を信じていいんだよね。それにしてもたちが悪いけど。 /『針』 自分がベテラン兵としていじめた初年兵に再会した男。 ==怖い思いをしたけど、まあ自業自得。 /『初年兵』 ジプシー女と結婚の約束をしたが、すっぽかした男に現れたのは呪いか。 /『ジプシーの呪』 気の弱い男。子供が病気でも、後輩に強請られれば金を貸してしまい取り立てることもできない。そんな男の前に現れたのは、過去の罪を思い出させる男だった。 ==過去の罪はともかく、現在の相手に対してはさすがに気弱すぎ。 /『鉛色の朝』 予知夢を見るようになった女。夫は真面目だが締め付けが激しく人生に輝きも見えない。そして夫が自分を殺す夢を見るようになる。 /『霧の中の声』 明るい女学生の書いた文学作品は、かつて文壇から干されてすでに死んだ作家のものと酷似していた。死にながら作品だけ生かせるためにはどうすればよいのだろう。 /『生きていた死者』 オバケの扮装をした店員たちがお客を楽しませる酒場で、ドラキュラに扮した店員が近づいた客が倒れるようになる。本当にドラキュラなのか。 ==まあこれはオチが、それはそれで酷いやつだなと。 /『蘇ったドラキュラ』 T大生だと嘘をついた青年は、黙っていてやるから学生運動家リーダーのふりをしろと脅迫される。 ==追い詰められた人間の心理。本人はある意味スッキリしたのか? /『ニセ学生』

Posted by

・遠藤周作「怪奇小説集 蜘蛛」(角川文庫)別の文庫で出てゐたものの改題再発である。私は遠藤周作の長編は読んでゐるのだが、短編は読んだ記憶がない。たぶん読んでゐないと思ふ。かういふ書名の書が出てゐたのは知つてゐたつもりだが、これまで読んだことはなかつた……と思つてゐたのだが、巻頭の...

・遠藤周作「怪奇小説集 蜘蛛」(角川文庫)別の文庫で出てゐたものの改題再発である。私は遠藤周作の長編は読んでゐるのだが、短編は読んだ記憶がない。たぶん読んでゐないと思ふ。かういふ書名の書が出てゐたのは知つてゐたつもりだが、これまで読んだことはなかつた……と思つてゐたのだが、巻頭の「三つの幽霊」を読みながら、これはどこかで読んだことがあると思つてゐた。こちらのまちがひかどうか。これ以降の作品は読んだ記憶はなささうであつた。朝宮運河の「解説」には、「中でも巻頭に置かれた『三つの幽霊』は周作怪談の代表作として、くり返しアンソロジーに採られてきた折り紙付きの逸品だ。」(365頁)とある。これからすると、既に忘れてしまつてゐても、もしかするとどこかで読んだかもしれないと思ふ。さうで なければ読んだ気がするなどと思ふはずがない。これも周作の怪談だと言はれればその通りかもしれないのだが……。 ・その「三つの幽霊」、3つとも誰か、あるいは何かゐるらしいといふ内容である。最初のは、第二次大戦の終はりに、問題の宿屋の近くで、空襲を受けて多くの労働者が死んだ、その犠牲者の気配が夜中にしたらしいといふのである。それは「何か太い手で胸をしめつけられていく感じ」(15頁)であつたらしく、「巷間の怪談や体験談に出てくる幽霊出現時の息苦しさはあながちツクリものでは ないように思う」(15頁) と感じたとほどであつたが、「ぼく」にはそれが信じられず、労働者の死と、「あの生ぬるい空気や部屋の息苦しさは空き地から流れる気流のせいで、この二つが偶然重なったため」(17頁)だと考へたのであつた。2つ目のは、寮の四階に誰かゐるらしいといふのだが、こちらは原因不明であつた。最後のは、役者の別荘だつたといふのがポイントかもしれない。とにかく最初と最後にはちょっと原因らしきものがある。こ れは怪談集成であるらしい。なぜ幽霊が出るかの説明は必要であらう。世紀末あたりの怪奇小説は大体それを説明してある。これもそれにならつたか、西洋風の怪談話なのであらう。だからおもしろくない。いや、さうでなくともおもしろくない話しかもしれない。もしかしたら、かういふのが戦後しばらくした頃(?)の怪奇小説であつたのかもしれないと思ふ。あるいは、遠藤の基本は所謂純文学 の作家であつたといふことか。私には「紙付きの逸品だ。」といふのが分からない。しかし、かういふのではない「蜘蛛」や「黒痣」 はおもしろかつた。「蜘蛛」はある怪談会の同席した男とタクシーに乗つた時の話である。それは「気味の悪い男」(57頁)だつ た。男が下りた後には1匹の蜘蛛がといふのだが、そのタクシー内でなされた話があるから蜘蛛が出てくるし、怪奇小説的にもなる。 実際、かういふ男に出会へば気味が悪いだらうと思ふ。「黒痣」は中古カメラの話である。そのカメラで自分を撮ると顔に黒い痣が出 るといふのである。フランスにあつた全く無名の会社の製品らしい。そのカメラの元の持ち主はメルラン、「娘はメルランさんの顔があまり変わっているんでこわかったというんです。」(71頁)これに対して主人公は「『アザですか』と叫んだ。」(同前)といふのである。どうしてかうなつたのかは書いてない。しかし、なぜかこはいのである。かういふのも昔の怪談にありさうである。個人的には、このあたりをアンソロジーに載せる方が良いのではと思つてしまふ。「初年兵」は落語に似たやうなのがあつたと思つてしまつた。そんなわけで、私にとつて遠藤周作は長編作家であつたと言つて良ささうである。作家の息抜き、手慰みであつたかどうか。

Posted by

- 1