渦 の商品レビュー

大島さんは、色々なジャンルの作品を描かれるので驚く。 時代ものでは花火に魅せられ、打ち込んだ男の物語『空に牡丹』を読んだが、江戸の話だった。これは大阪道頓堀の操浄瑠璃作家、近松半二を描いたもので、ことばから文化から、まるで違う時代劇だ。浄瑠璃のことを学ばれているのはもちろん、その...

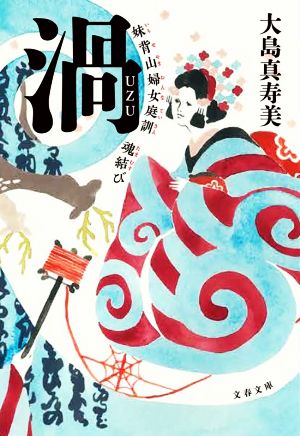

大島さんは、色々なジャンルの作品を描かれるので驚く。 時代ものでは花火に魅せられ、打ち込んだ男の物語『空に牡丹』を読んだが、江戸の話だった。これは大阪道頓堀の操浄瑠璃作家、近松半二を描いたもので、ことばから文化から、まるで違う時代劇だ。浄瑠璃のことを学ばれているのはもちろん、その上方言葉の自然な表現、しなやかさから、「大阪ほんま本大賞」なるものも受賞している。 浄瑠璃をよく知らなくても、近松半二の生涯、創作の様子は面白く、それだけで十分楽しめるし、浄瑠璃作家、人形遣い、歌舞伎作家、役者の世界など、芸能に携わる人たちの姿が浮かび上がってきてなお面白い。妻のお佐久、娘のおきみが半二を支える様子もいい。 作家や役者、人形遣いが彼岸に旅立っても悲壮感はなく、芸能は繋がっているという希望が感じられる。それが連綿として栄え、現在に至っている。

Posted by

ふらつきの若の「あの話がこうなって、こう見せて、こう直して…」と文楽の立作者として生き生きと熱を帯びるその語り口に引き込まれていく。渦だ。文楽は大阪の無形文化財で税金で保護されているのを良く言わないニュースを聞いた事があるが、もう一度"伝統ではなく庶民の"エン...

ふらつきの若の「あの話がこうなって、こう見せて、こう直して…」と文楽の立作者として生き生きと熱を帯びるその語り口に引き込まれていく。渦だ。文楽は大阪の無形文化財で税金で保護されているのを良く言わないニュースを聞いた事があるが、もう一度"伝統ではなく庶民の"エンターテイメントとして盛り上げてはどうか。

Posted by

すごく読みやすいのに、すごく半二の気持ちがダイレクトに伝わってくる、不思議な本。虚が実を取り込む、まさにその渦に自分も巻き込まれたのだと思う。 人形浄瑠璃の知識はまったくなかったけど、この本を読んで一度見てみたいと思った。ただ、もうその時点で近松半ニの描いていた未来とは今は大き...

すごく読みやすいのに、すごく半二の気持ちがダイレクトに伝わってくる、不思議な本。虚が実を取り込む、まさにその渦に自分も巻き込まれたのだと思う。 人形浄瑠璃の知識はまったくなかったけど、この本を読んで一度見てみたいと思った。ただ、もうその時点で近松半ニの描いていた未来とは今は大きく違うんだろうなと考えると、すごく切ない気持ちになる。時代は変わるもので誰が悪いわけではないけど、言い表せない悲しみが胸に来る。 浄瑠璃の栄枯盛衰もさることながら、人の生と死も描かれているのが特徴的。そこにあったのに消えてしまった実感が、文章を通してひしひしと伝わるから、とてつもない喪失感にこちらも襲われる。 作り手ではないけど、言わんとしてることがすごくわかる部分もあった。不思議だけど自分にとっては興味深く魅力的で衝撃的な一冊だった。

Posted by

人形浄瑠璃の世界。 全く知らない芝居の世界を覗き見る面白さ。 芝居に夢中で生活もままならないような男たちが、演じたり、作ったり、見に通ったり。 生き生きとしていて、ワクワクする世界でした。 終盤、妹背山婦女庭訓の筋書きを描くシーン。歌舞伎芝居の作者である善平がきて、俄に動き始め...

人形浄瑠璃の世界。 全く知らない芝居の世界を覗き見る面白さ。 芝居に夢中で生活もままならないような男たちが、演じたり、作ったり、見に通ったり。 生き生きとしていて、ワクワクする世界でした。 終盤、妹背山婦女庭訓の筋書きを描くシーン。歌舞伎芝居の作者である善平がきて、俄に動き始める展開が良い。 みんなで興奮して言い合いながら、どんどん先に進んでいく感じ。まるでアクションシーンのようなスピード感で、痛快でした。

Posted by

歴史に興味がある人はもちろん、ない人でも十分に楽しめる。時代小説には分類されない程度の作風。 人形浄瑠璃(操浄瑠璃/文楽)に魅せられた近松半二という男の一生を描いた時代物語。舞台は江戸時代・大阪。 この世は狂言と表現する半二、どんな辛いことがあっても、それを面白がれる男である。人...

歴史に興味がある人はもちろん、ない人でも十分に楽しめる。時代小説には分類されない程度の作風。 人形浄瑠璃(操浄瑠璃/文楽)に魅せられた近松半二という男の一生を描いた時代物語。舞台は江戸時代・大阪。 この世は狂言と表現する半二、どんな辛いことがあっても、それを面白がれる男である。人生で浮かないときにも、一歩引いて楽しめる目を持てるのではないだろうか。 物語を描き上げていくということの熱量がひしひしと感じられる。それでいて軽快な語り口は読む手を離さない。一気に読め、引き込まれる作品。いつのまにか半二にとりつかれている、というより我々がとりついてしまっているんじゃないかと思うほどのめりこんだ。晩年を描く「三千世界」では息も絶え絶え。大変見事な小説だと思う。 物書きをするひと(どんなジャンルでも)にはぜひ読んで、のめりこむ驚きを味わってほしい。

Posted by

近松半二の生涯を書いた小説。 この本読むまで知らなかったです、半二さん。 何なら、近松門左衛門の愛弟子かな?と思っていたら それも違い、私淑して「近松半二」と名乗り始めたらしいことを知りました。 本書はほぼ関西弁で書かれています。義太夫の語り口調のような。 続編もあるようなの...

近松半二の生涯を書いた小説。 この本読むまで知らなかったです、半二さん。 何なら、近松門左衛門の愛弟子かな?と思っていたら それも違い、私淑して「近松半二」と名乗り始めたらしいことを知りました。 本書はほぼ関西弁で書かれています。義太夫の語り口調のような。 続編もあるようなので読んでみます!

Posted by

江戸時代の大坂・道頓堀、浄瑠璃作家近松半二の物語 テンポの良い大阪弁で語られ、生き生きとした登場人物たちに江戸時代ということを忘れてしまいそうで、文楽を題材にした架空の人物のストーリーかと思っていたら、近松半二は実在の浄瑠璃作家だったと知り、驚きました。 物語を作り出す苦労。 ...

江戸時代の大坂・道頓堀、浄瑠璃作家近松半二の物語 テンポの良い大阪弁で語られ、生き生きとした登場人物たちに江戸時代ということを忘れてしまいそうで、文楽を題材にした架空の人物のストーリーかと思っていたら、近松半二は実在の浄瑠璃作家だったと知り、驚きました。 物語を作り出す苦労。 書いても舞台をヒットさせなければいけないプレッシャー。 読んでいるこちらの方までそのプレッシャーに苦しくなってしまうほどでした。 人形浄瑠璃といえば、今は文楽として知られていて、私も子供の頃大阪の国立文楽劇場に観に行ったことがありました。 薄暗さとリアルな人形と言葉が難しいイメージしかなくて‥。 でも、こうして今も続く文楽の、作品作りに生涯をかけ、人形浄瑠璃を愛した人たちの熱い思いを知り、改めて文楽を観に行ってみようと思います。

Posted by

人形浄瑠璃は観たことがない。歌舞伎も現代風にアレンジされたもの以外、観たことがない。言葉が分からないと思ってるからかな。昔の話が分からないのではなくて、何を言ってるか言葉が分からないだろうから、、という先入観もあって観たことがない。 時は江戸時代、近松半二という人形浄瑠璃の作者の...

人形浄瑠璃は観たことがない。歌舞伎も現代風にアレンジされたもの以外、観たことがない。言葉が分からないと思ってるからかな。昔の話が分からないのではなくて、何を言ってるか言葉が分からないだろうから、、という先入観もあって観たことがない。 時は江戸時代、近松半二という人形浄瑠璃の作者の生涯を、関西に居ない人は意味が分かるかなぁと思ったくらい思いっきりの大阪弁で語られるスタイルで話は進んでいく。最初はなかなか話に入っていけなかったけど、後半からはものすごい熱量が押し寄せてきて、ぐるぐるぐるぐる、渦の中に飲まれていました。物語はどこから生まれてくるのか。ぐるぐるぐるぐる渦の中に全部全部ある。 これだけ人を熱狂させる人形浄瑠璃、分からないかもしれないけど、観てみたい。

Posted by

人形浄瑠璃(文楽)作者、近松半二の人生が青年期、妹背山に向かう絶頂期、そしてピークを超えたあとの晩年が丁寧に描かれていた。幼い半二が芝居に魅せられる姿に自分を重ねながら読んだ。また、他で演じられた作品を別の作者が書き直して人形浄瑠璃や歌舞伎の演目になっていたことを知り、驚いた。“...

人形浄瑠璃(文楽)作者、近松半二の人生が青年期、妹背山に向かう絶頂期、そしてピークを超えたあとの晩年が丁寧に描かれていた。幼い半二が芝居に魅せられる姿に自分を重ねながら読んだ。また、他で演じられた作品を別の作者が書き直して人形浄瑠璃や歌舞伎の演目になっていたことを知り、驚いた。“盗作”ではなく“リスペクト”、“アレンジ”してより新しい世界を開く。そのムーブメントは「渦」のようだなあ、と思った

Posted by

歌舞伎VS浄瑠璃という世界観が熱かった。作品よりも役者に人気が出てしまうのは今の時代にも通じるところがありそう。 芸に捧げ、人を楽しませることに命を燃やす姿がかっこいい。

Posted by