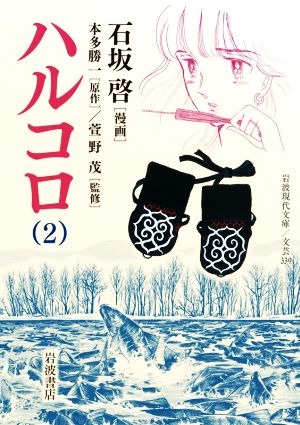

ハルコロ(文庫版)(2) の商品レビュー

マンガというわかりやすい形で、アイヌの文化を丁寧な筆致で後世に伝える。名作。 第2部は描かれていないが、読んでみたい。

Posted by

アイヌの社会や文化をまざまざと見せてもらえました。厳しい自然と共生してきた雰囲気がよく描かれていました、古きよき時代かもしれませんが、いつかお互いを尊重するようになっていたいものです。 久し振りにウポポイに行ってみたくなリましたね。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

15世紀頃のアイヌの少女の物語の後半です。 ハルコロの成長・恋愛譚が中心ではありますが、後半はスピンオフしたエピソードの分量が割と多めでした。 見どころはコタンコロカムイを送るイヨマンテの荘厳な描写でしょうか。特にコタンの集会場で村人が一同に会し、幾夜もの間、名人の語る壮大なユーカラに静かに耳を傾ける場面は圧巻であり、この時代のアイヌの人びとが持っていた純粋さや、彼らが「カムイ」と呼ぶ人ならざる人を超えた存在への畏怖の念を、さて、21世紀の我々はどこかに置き去りがちではなかろうか? と思わせられるものがありました。 個人的には産婆さんの生い立ちエピソードも、決して現代視点でオカルトと片づけてはいけない崇高さが感じられてお気に入りです。 最終章で数十年の時が流れ、ハルコロの物語は子々孫々、連綿と続いていく長いアイヌの歴史の中のほんの一瞬の小さな出来事であったことを思い知らされます。1巻巻末の原作者の解説によれば、原作が続編を企図してこのようなラストとされたようです。このラストは余韻を残す一方で、Wikipediaでしかこの後の歴史を知らない読者としては消化不良に陥っていますが、今から続編は……さすがに無理ですかねえ。

Posted by

第2巻ではハルコロの恋そして出産更には息子の放浪記が描かれる。アイヌのコタンは広く散らばっておりコタンの間を旅する様子がリアルに描かれている。無文字文化だと口承で文学が伝えられその奥深さが失われてしまうのが悲しい。

Posted by

猫が鼠を弄ぶように てっこう手甲や脚絆きゃはん カムイモシリ(神の国) イヨマンテ(神送りの儀式) ムックリ(口琴)のお礼に 伝承文学の中でも特に有名なユーカラが韻を踏みリズムとメロディを伴って演ぜられるのに対し 妊婦の尾骨を押し上げて骨盤を開いてやらねば ふじゅつ巫術 キンカム...

猫が鼠を弄ぶように てっこう手甲や脚絆きゃはん カムイモシリ(神の国) イヨマンテ(神送りの儀式) ムックリ(口琴)のお礼に 伝承文学の中でも特に有名なユーカラが韻を踏みリズムとメロディを伴って演ぜられるのに対し 妊婦の尾骨を押し上げて骨盤を開いてやらねば ふじゅつ巫術 キンカムイ(熊)の子が二年も経てば親元を離れて旅立つのと同様の 一人息子パクセル(重い人)の冒険譚 かやの萱野茂 コシャマイン戦争から明治に至る侵略・迫害の四〇〇年 本田勝一かついち 口承芸術の世界 漫画が好きな人はデフォルメを承知だと思うのですが 石坂啓

Posted by

『ハルコロ(1)』の続き。 アイヌの少女ハルコロと、美しいいとこウマカシテ、隣のコタン(村)のペケンノウ"ク"("ク"はアイヌ語仮名の小書き文字)、ペケンノウ"ク"の家で召使として働くウナヤンケ。4人の恋のもつれた糸は...

『ハルコロ(1)』の続き。 アイヌの少女ハルコロと、美しいいとこウマカシテ、隣のコタン(村)のペケンノウ"ク"("ク"はアイヌ語仮名の小書き文字)、ペケンノウ"ク"の家で召使として働くウナヤンケ。4人の恋のもつれた糸はなかなか解きほぐせない。そんな中、ウナヤンケの父が性悪のキムンカムイ(クマ)に殺される。ペケンノウ"ク"の父もその場にいたらしいのだが・・・。 父の仇を討とうと山に入るウナヤンケ。果たしてクマを倒せるか。 クマ騒動が一段落したころ、ハルコロのコタンではイヨマンテの祭りがおこなわれる。イヨマンテというとよく知られるのは「クマ祭り」だが、実は対象はクマには限らない。イヨマンテは「それ(カムイ)を行かせる」の意で、動物の姿をしたカムイ(神)を「殺し」、神の国へ返すことを意味する。 本作では、クマよりもさらに上位のカムイとされるシマフクロウ(「コタンコロカムイ」)のイヨマンテが描かれる。 イヨマンテは「神を送る」重要な儀式だが、要は、幼いうちに捉えた動物をしばらく大切に飼い、それを殺すことである。たとえ、殺した動物が神の国に戻るのだと信じていても、実際に飼育していた者には悲しい別れの出来事でもある。シマフクロウを大事に育てていた女の子もエピソードも差しはさまれる。 イヨマンテは、コタンの繁栄を祈る大切な祭り。何日も祝宴が開かれ、名人たちがサコロベやマッユーカラを語る。これらは口承文学の一種で、英雄や動物たちの物語を節にのせて語るもの。名人はいくつもの物語を覚え、長いものでは数昼夜にも渡って語りが続くものもあったという。アイヌは文字を持たないが、文学は文字だけではない。豊饒な語りの世界が存在していたのだ。 イヨマンテでは、物語の途中で語るのをやめ、続きが聞きたいと思ったカムイがまたコタンを訪れてくれるように願ったという。 盛大な祭りはまた、恋が発展するチャンスでもある。多くの若者たちが相手に想いを告げる。ハルコロやウマカシテの恋も大きな山場を迎える。 後半は、めでたく母となったハルコロの出産、そして新天地を求めて旅立ったその息子の物語となる。 物語の幕切れは、不穏で、和人との大きな戦の直前で終わる。コシャマインの戦い(1457年)である。 原著者の本多勝一は、既刊の『アイヌ民族』(朝日文庫)を第一部とし、三部作として構想していたようだ。第二部はコシャマインの戦いから明治まで、第三部は明治以降、現代までである。第二部・第三部はこれまでには出版されていないようである。第一部が出てからかなり経っており、原著者が高齢であることを考えると、続編が出る可能性はあまり高くはなさそうだ。 本作は本多の原作に沿いつつも、石坂のオリジナルの部分も2,3割はあり、というところのようだ。登場人物たちの話す言葉にさりげなくアイヌ語が差しはさまれ、生き生きとした親しみやすいストーリー展開である。肩ひじ張らずに読め、アイヌ文化の理解が深まる。巻末の解説も作品背景をより深く知る手助けとなる。

Posted by

- 1