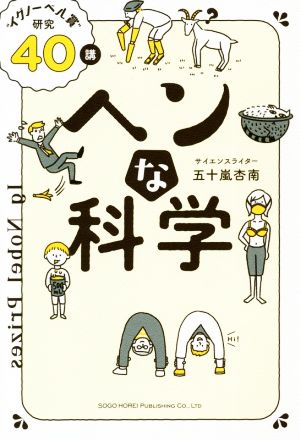

ヘンな科学 の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

人々を笑わせ、考えさせた研究に対して送られるイグ・ノーベル賞を受賞した研究の内容と、研究者の人となりを紹介する、気軽に読める科学の本。 イグ・ノーベル賞と言えば「不名誉な賞」「ふざけている」といった印象を持つ人も多いようだが、この本を読むと、受賞者たちは実は思いのほか真剣に、科学の進歩と人類の発展のために本気で研究をしていて、その結果として「面白くて興味深い成果が出た」ということでイグ・ノーベル賞を授与されていることが分かる。科学の世界において、本気と悪ふざけは紙一重、ということか。 中には、一部の人にとってまさに天啓ともなるような研究成果もあったりして侮れない。 全体的に語調としては緩めで、200ページ超あるが2日もあれば読み終えられる。気楽に肩肘張らずに、いろいろな研究の過程とその成果を知ることができる、エンタメ科学本というところか。

Posted by

猫は液体か?という研究が印象的 液体か固体かはデボラ数(物体が変形するのにかかる時間➗観察時間)が1以上かどうかで決まる。1以上なら固体。 長時間観察すればなんでも液体になると言える。 逆に短期的に見ればシロップも固体。

Posted by

科学分野の話題を面白い部分だけピックアップして簡単に紹介してくれる1冊。 専門的な難しい話は一切抜きにして、イグノーベル賞受賞研究について数ページずつ書かれている。イグノーベル賞は日本人が受賞すると少し話題になったりもするが、あまり科学的意義については紹介されてないように思う。し...

科学分野の話題を面白い部分だけピックアップして簡単に紹介してくれる1冊。 専門的な難しい話は一切抜きにして、イグノーベル賞受賞研究について数ページずつ書かれている。イグノーベル賞は日本人が受賞すると少し話題になったりもするが、あまり科学的意義については紹介されてないように思う。しかし本書は、短いながらもその研究の面白さだけでなく、その先の科学的意義についても書かれてあり大変興味深く読み進めることができる。 一見すると、こんなの研究してみてなんの役に立つのだろうと思うようなことでも、研究結果が実生活に役立っていたりする。本書で紹介されていた1例だが、バッタにスターウォーズを見せその脳細胞を研究するというものが、車の衝突システムに活かされていたりする。 本書は非常に分かりやすく平易な言葉で書かれているので、小中学生といった子供にもおすすめである。本書を読んで科学分野に興味を持つ子供が増えることを願う。

Posted by

どういう理由があってそんな研究が行われたかを知ると、イグノーベル賞の素晴らしさがわかる。 科学がめちゃくちゃ苦手な私でも楽しく読めた。 授賞式の様子や賞金など、ユーモアたっぷりで頭のいい人たちの戯れ感があり、良い気持ちになれる。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

サクサク読めて面白い ニシンのオナラと潜水艦、コミュニケーションにも? 人工のシッポを付けた鶏で恐竜の歩き方研究 女性の脊柱の骨は台形の数が3個、男性よりひとつ多い ジェットコースターで尿路結石が通る 体重3キロ以上の哺乳類がオシッコにかける時間はだいたい同じ(人間だと男女とも同じ) フンコロガシ、天の川銀河で方向を知る オスとメスの性器が逆転した虫、トリカヘチャタテ グラフェン、原子1つ分の厚さしかないが頑丈な炭素シート

Posted by

イグノーベル大好き! くだらないって思うことなく探求していくのすごい視点だなーって感心しながら読みました。 軽く読めるのもよい。

Posted by

■はじめに 心斎橋パルコで展覧されている「イグ・ノーベル賞の世界展2022」が非常に面白かったので、他の研究や授賞内容についても知りたくなって本書を読んでみた。 ノーベル賞に代表される科学に対する一般的なイメージは、意味のよくわからない数式や化学式など用いられた、日常生活と無縁...

■はじめに 心斎橋パルコで展覧されている「イグ・ノーベル賞の世界展2022」が非常に面白かったので、他の研究や授賞内容についても知りたくなって本書を読んでみた。 ノーベル賞に代表される科学に対する一般的なイメージは、意味のよくわからない数式や化学式など用いられた、日常生活と無縁なものとして敬遠されがちだ。 本書はそんな堅苦しい科学とは対照的に、世界中で真剣に取り組まれている面白い研究を、科学的素養のない読者にもわかりやすく楽しく読ませてくれる。 過去にイグノーベル賞を受賞した研究内容が、40講にまとめられており、一つ一つがちょうど読みやすいボリュームなので、暇な時に気になったテーマから読んでみるのも良いだろう。 ■イグノーベル賞はクールで面白い イグノーベル賞とは、「まずは人を笑わせ、その後考えさせる」をモットーに、1991年から開催された科学の祭典だ。 実用的な研究や一風変わった実験、社会的事件などを起こした個人やグループに対し、笑いと賞賛を、時には皮肉も込めて授賞する。 例えば、2020年はアメリカ合衆国元大統領ドナルド・トランプ氏を始めとする世界の首脳の一部に、「医学教育賞」が受賞されたのだが、その理由が「新型コロナウイルスの大流行を利用して、医師や科学者よりも政治家の方が人々の生死に影響を与えることを世界に知らしめた」という痛烈な皮肉だった。 なぜか日本人は毎年受賞の常連となっていて、イヌの気持ちを教えてくれる「バウリンガル」や、「カラオケ」の発明などで選ばれており、実は科学の世界にもクールジャパンは潜んでいる。 受賞者は、イグノーベル賞を創設したマーク・エイブラハムズ氏率いる委員会が選定する。 世界中の誰もが推薦することができ、自己推薦も可能だが、その場合はほとんど受賞することはないみたい。 あと、授賞式への旅費は自腹らしい。 (主催者が貧乏だからとのこと) 受賞者にはスピーチする時間が与えられるが、制限時間の60秒を過ぎると8歳の女の子“ミス・スウィーティー・プー”が登場し、「Please stop! I’m bored!(もうやめて!飽きた!)」と連呼してスピーチを遮ってくる。 これは「8歳の少女に罵倒されると一番傷つくという研究に基づく」からと言われているそうだが、公式な理由かどうかは定かではない。 賞品は毎年変わるが、大抵は謎のオブジェ1つと、10兆ジンバブエドル(日本円で1円にも満たない)だ。 ちなみに、「イグノーベル(ignobel)」という言葉は造語で、ノーベル賞のパロディに加えて、「崇高さに欠ける」という意味の「ignoble」に由来している。 ■誰でも楽しく試せる科学 受賞した研究内容の詳細は本書やイグノーベル賞展を見てもらいたいが、以下の研究が特に興味深く、笑わせてもらった。 ・ポテチは音がするとより美味しく感じる ・ガスマスクとして使えるブラジャーの開発 ・話が長い人を黙らせる機械の発明 ・ジェットコースターで尿路結石が通る ・花粉症にはカップル同士のキスが効果的 ・胎児に音楽を聴かせるなら膣の中から ・コーヒーをこぼさず歩くための方法 ・バッタは「スターウォーズ」を観ると興奮する ・虫刺されの痛み指標を作るために自らハチに刺されまくった研究者 ・ヤギになったデザイナー ・ネコは液体 etc. 他にも紹介したい研究が山ほどあるが、キリがないので気になる人は調べてみてほしい。 きっと気に入るテーマがあるはずだ。 意外と実生活で役に立つ内容も多い。 例えばポテチの音による味覚の変化の研究は、実際の飲食店でも利用されている。 海の幸を食べる時にさざ波の音を流すことでより美味しく感じさせたりするなど、食マーケティングの戦略としても活用されている。 また、コーヒーをこぼさず歩くための方法は、人混みの多い飲み屋やクラブで酒を飲む時にも案外役立ったりする。 もし尿路結石になったときは、ディズニーランドのビッグサンダーマウンテンの後方座席に乗ろう。 結構な確率で石がコロッと取れたりするし、予防にもつながるようだ。 ■おわりに 実は俺も「ネコは液体なのでは?」と昔から考えていて、ネットでも一部話題になったりしていた。 それが実際に物理学者によって証明され、イグノーベル賞まで受賞していたのは、自分の考察が認められたようでとても嬉しかったのと同時に、「俺も同じことを考えていたのに!」と悔しい気持ちにもなった。 普段の日常生活で感じる疑問も、とことん掘り下げてみると、人々の役に立ち世界に認められる立派な「科学」になる。 こうした科学の精神や好奇心を大事にして、子どもにも伝えていきたい。

Posted by

イグノーベル賞 割と真面目な研究も多かった! 1つずつ小分けで書かれているので読みやすかった 面白い良い本でした。

Posted by

軽い読みものとしてはおもしろい。イグノーベル賞というものの全体像と雰囲気、文化が楽しく知れると思う。友人に話せるネタを得られて嬉しい(ˊᗜˋ)

Posted by