ゲンロン戦記 の商品レビュー

ゲンロン、シラスの取り組み、そしてこの取り組みを本にまとめたことについては、本当に尊敬している……ホモソーシャルから抜け出たようには見えないけど…… 「ゲンロンはたしかにぼくがつくった。 でもぼくのためのものではない。 「ぼくみたいなやつ」のためのものでもない」 p222引用 ...

ゲンロン、シラスの取り組み、そしてこの取り組みを本にまとめたことについては、本当に尊敬している……ホモソーシャルから抜け出たようには見えないけど…… 「ゲンロンはたしかにぼくがつくった。 でもぼくのためのものではない。 「ぼくみたいなやつ」のためのものでもない」 p222引用 「特定のトピックに焦点をあてて、無理に「最先端」のシーンを演出するようなことをしていません。 ぼくがその場その場で関心をもった方々、関心をもった主題を集めている」 「言い換えれば、ぼくは自分の関心が自分だけのものであること、自分が孤独であることを受け入れたわけです」 p223引用 「「ぼくみたいなやつ」はぼくしかいないし、そもそもすでにぼくがいるのだから、これ以上は必要ない。 ぼくは「ぼくみたいじゃないやつ」と一緒に行動することによって、はじめてゲンロンを強くすることができるし、多様で開かれた場にすることができるのです」 p224引用 「10年後には、ゲンロンがひとつの中心になって、ホモソーシャルな従来の論壇とはかなり異なった、多様な言論のネットワークが形成できるかもしれません」 「それはもしかしたら、従来の「批評」の読者には満足できないものかもしれません そこには「最先端」もなく、「シーン」もなく、ゆるやかにつながる話し手と聞き手しかいないからです」 P225引用 「多様性が大切だとひとは簡単に言います。 けれども、その大切さを、自らの人生に引きつけて実感するのはそれほど簡単ではありません」 「自分のなかには「ぼくみたいなやつ」を集めたいという強いホモソーシャルな欲望がくっている。 それこそがリスクであり限界なので、意識的に対峙していかないとどうしようもない」 p226引用

Posted by

【きっかけ】 キャストチャンネルにて認識して以来、ずっと頭にはあった作品。 そんな中、最近著者の東さんが経済メディアのNews Picks の動画番組に出演しており、そこでの話ぶりが面白くて、本書をこのタイミングで読んでみたくなった。 【感想】 いくつかの楽しみ方がある 一つは...

【きっかけ】 キャストチャンネルにて認識して以来、ずっと頭にはあった作品。 そんな中、最近著者の東さんが経済メディアのNews Picks の動画番組に出演しており、そこでの話ぶりが面白くて、本書をこのタイミングで読んでみたくなった。 【感想】 いくつかの楽しみ方がある 一つは著者の苦悩を疑似体験することだ。 ・小さな出版社を経営する苦悩 ・スタートアップではない会社ならではの、会社を大きくする 苦悩 ・哲学者が会社経営を行う苦悩 著者があとがきにて、「それでも出版を止めていないのは、「私小説的」で「露出狂的」な著作こそが、もしかしたらいまの哲学全体にとって必要になっているのではないかとの予感があったからである。」と記載のあった通り、本書は赤裸々に著者の失敗が語られており、それを読むことが1番の醍醐味になるだろう。 また、個人的に面白かったのは、少し前の世代の論客とそのネットワークを知れたことである。 私にとって、経済メディアを見たり、東さんの言う論壇の人達を認識するようになったのは、2014年頃からであり、それよりも前の世代の人達はについてはあまり知らなかった。 本書では、多くのゼロ年代の論客達が登場する。 【心に残った文】 81p ゲンロンカフェだったら、このケーブルはどこにどうつながっていて、どんな意味があるケーブルか、配線レベルまでいちど完全に把握しました。業者の請求書も細かいものまですべて確認しました。面倒なことを人任せにせず、ゲンロンについてなら、何を質問されても答えられる状態になりました。 会社を経営するためには、いちどその段階を経ないとダメです。 210p ぼくにしてみれば、ゲンロンはぼくが稼いでいるからこそ成立しているという気持ちだったのですが、社員やアルバイトからしたら、いつもオフィスにいて相談に乗ってくれるEさんこそ「大黒柱」に見えていたのです。 →そういことってありそうだな〜、と思っていたことが現実に起こったことが記されていたので、印象に残った 212p ゲンロンはぼく自身が経営しているのだから、ぼくがぼくに「搾取」されているというのは変な話です。けれども、感情としてはそうとしか表現できない不満を感じていました。 260p 右派からすればぼくには責任感が足りないだろうし、左派からすればぼくには行動が足りないのでしょう。けれど、それでも両方の側が、欠点だらけの試行錯誤の先駆者としてぼくを見てくれるのであれば、それこそがぼくがやりたかったことです。ひとの人生には失敗ぐらいしか後世に伝えるべきものはないのですから。 264p 彼らの過ちはぼくの過ちだ。ぼくはXさんの流用に半年気づかなかった。Aさんの金遣いが荒かったのはぼくの金遣いが荒かったからだし、BさんやEさんが経理を放置していたのはぼくが経理を放置していたからである。

Posted by

「訂正する力」を読んだ上での「ゲンロン戦記」。この二冊が思索編と行動編のニコイチのセットであることがあまりに感動的でした。「観光客」とか「誤配」とか著者ならではのキーワードも決して理論の意味深なメタファーなのではなくゲンロンというリアルな模索から生まれたド直球の意味であることを知...

「訂正する力」を読んだ上での「ゲンロン戦記」。この二冊が思索編と行動編のニコイチのセットであることがあまりに感動的でした。「観光客」とか「誤配」とか著者ならではのキーワードも決して理論の意味深なメタファーなのではなくゲンロンというリアルな模索から生まれたド直球の意味であることを知りました。なので「修正」ではなく「訂正」という最近の言葉の提案も非常に実感を伴ったものであるものとして受け取れました。学生の時からスポットライトを浴びてマスコミにも良く登場し大学でのポジションも確保できそうだった論客が、それを捨ててのビジネスでの七転八倒ヒストリー。考え違い、思惑の違いに翻弄され、自分の弱さから逃げ、やがて向き合う10年間の歴史の痛々しさは、まさに戦記です。その血が流れている感じがSNS論壇とか研究室論考とかと違う、強さを持っていることに繋がっているのでしょう。この「ゲンロン戦記」の結果生まれた「訂正する力」が先日発表された新書大賞2024で第二位になったのは大納得です。こんどこそ「訂正可能性の哲学」読まなきゃ!

Posted by

あとがきにもあったが、自伝や私小説のような内容。 哲学者として認識している東浩紀が会社経営であたふたしている内容は楽しく拝見でき、参考になるような気もした。 哲学や批評ではないので、内容もわかりやすく、ゲンロンという会社がどういう会社かよく分かる。

Posted by

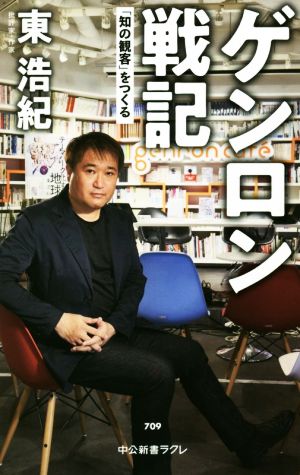

東浩紀(1971年~)氏は、東大教養学部卒、東大大学院総合文化研究科修士・博士課程修了の、批評家、哲学者、小説家。1999年に発表したデビュー作『存在論的、郵便的 ジャック・デリダについて』は、浅田彰氏が「自著『構造と力』が過去のものとなった」と評して脚光を浴び、哲学書としては異...

東浩紀(1971年~)氏は、東大教養学部卒、東大大学院総合文化研究科修士・博士課程修了の、批評家、哲学者、小説家。1999年に発表したデビュー作『存在論的、郵便的 ジャック・デリダについて』は、浅田彰氏が「自著『構造と力』が過去のものとなった」と評して脚光を浴び、哲学書としては異例のベストセラーとなった。 また、2010年に合同会社コンテクチュアズ(後の(株)ゲンロン)を創立し、代表取締役社長を務め(現在は取締役)、批評誌「ゲンロン」や書籍の出版、カフェイベントの主催、スクールの運営、及び放送プラットフォーム「シラス」の運営(合同会社シラスの元代表取締役)等、様々な事業に携わっている。 本書は、ゲンロンの事業・活動について、設立時から2020年6月時点までの10年間を、語り下ろしたものである。 私はこれまで、東氏の著書は『動物化するポストモダン』(2001年)と『弱いつながり』(2014年)を読んだのみだが、大手書店で批評誌「ゲンロン」が平積みになっているのはよく目にし、東氏が軸足をゲンロンに置いて充実した活動を行っているものと思っており、今般偶々新古書店で見かけて手に取ってみた。 ところが、である。読み終えてみると(というか、まえがきで既に告白されているのだが)、本書で語られているのは、10年間にゲンロンで起こった「資金が尽きたとか社員が逃げたとかいった、とても世俗的なゴタゴタ」ばかりなのである。 東氏はさらに、「ゲンロンの10年は、ぼくにとって40代の10年だった。そしてその10年はまちがいの連続だった。ゲンロンがいま存在するのはほんとうは奇跡である。本書にはそのまちがいがたくさん記されている。まがりなりにも会社を10年続け、成長させたのは立派なことだとぼくを評価してくれていたひとは、本書を読み失望するかもしれない。本書に登場するぼくは、おそろしく愚かである。」と語るのだが、確かに会社を創り、運営するという点では、東氏より上手くこなす人はいくらでもいるだろうし、他山の石とするにしても、一冊の本にするほどの価値があるかは疑問である。 しかし、東浩紀の東浩紀たる所以はそこで終わらないところにある。(そして、本書の出版を説得した編集者はそれを見抜いている) というのは、東氏は数々の失敗の中から残ったいくつかの成果は、「誤配」によるもので、そもそも、価値のある「商品」というのは、予想しなかったようなプロセスからしか得られない、と分析する。そして、コミュニティには、村民(味方)でもよそ者(敵)でもない、「観光客(良い商品を提供する限りで村に関心を持ってくれる人)」が必要であり、そのためには「商品」が必要なのだ、とする。この「誤配」と「観客」は、現在の東氏の思想におけるキーワードであるが、結局のところ、ゲンロンは10年間、「誤配」によって「観客」を増やす活動を行ってきたことになるのだ。 東氏はあとがきで、現代思想・哲学というものは、その専門書だけでは何も伝えられないし、何も変えられないのであり、それらは実際に生きられなければ意味がない、そして、東氏はゲンロンを通してそれを体現しているのだ、と語っている。 今後のゲンロンの活動を、興味を持って見て行きたいと思う。 (2023年12月了)

Posted by

【感想】 本書『ゲンロン戦記』は、批評家の東浩紀氏が自身の会社「ゲンロン」を運営するうえでの紆余曲折を綴った一冊となっている。東氏は哲学者として数々の著作やイベントを手掛けてきたが、本書で語られるのはそうした創作者としての一面ではない。むしろ「中小企業経営者」としてのドタバタであ...

【感想】 本書『ゲンロン戦記』は、批評家の東浩紀氏が自身の会社「ゲンロン」を運営するうえでの紆余曲折を綴った一冊となっている。東氏は哲学者として数々の著作やイベントを手掛けてきたが、本書で語られるのはそうした創作者としての一面ではない。むしろ「中小企業経営者」としてのドタバタであり、資金が尽きたとか社員が逃げたとかいった、とても世俗的な失敗談が語られていく。 東氏は2010年にゲンロンを創業したのだが、そこで学んだのは「事務や経理の大切さ」だったという。初期のゲンロンは、研究員は非正規雇用、事務職員は正社員という形態で運営していた。東氏は「思想誌を販売している会社として、研究員こそが主体でないとおかしいのでは?」という思いから、契約形態を逆にしようと考えていた。しかし、その後運営を振り返ってみると「やはり会社の本質は経理と事務」という考えに行きついたそうだ。 本書では、そうした東氏の「事務を蔑ろにする」失敗談が多く描かれている。例えば、元社員のX氏に経理を丸投げした結果、会社の運転資金数百万円を私用に使いこまれていることが発覚し、『思想地図β』の利益が吹っ飛んだこと。『思想地図β』の当たりからコスト感覚がおかしくなってしまっており、『日本2.0』の作成にあたって表紙の写真やデザインを豪華にしまくった結果、印刷費だけで1000万円を超えてしまったこと。『福島第一原発観光地化計画』が大失敗し、3000万円ほど採算が合わなくなってしまったことなど、中小企業ならではの「コスト感覚の無さ」が象徴されるエピソードが数々語られていた。 東氏は会社の経営に乗り出す際、「新しいことを次々とやりたい」「財務や人事など、面倒なことは全て他人に任せて自分は本を作りたい」という感覚だった。だが当然、社長が会社の財務状況に無頓着であるわけにはいかない。数々の失敗を重ね、「会社経営は結局地道にやらなければならない」という気づきに結びついたとのことだ。 この本を読んでいると「東氏ぐらい頭のいい人でも経営は失敗続きなんだなぁ」という親近感を抱いてしまう。面白く派手なアイデアを持った人間よりも、地味な事務をコツコツやれる人間によって会社は動いていく。そうした当たり前のことを再確認できる一冊だった。 ――会社の本体はむしろ事務にあります。研究成果でも作品でもなんでもいいですが、「商品」は事務がしっかりしないと生み出せません。研究者やクリエイターだけが重要で事務はしょせん補助だというような発想は、結果的に手痛いしっぺ返しを食らうことになります。 「なにか新しいことを実現するためには、いっけん本質的でないことこそ本質的で、本質的なことばかりを追求するとむしろ新しいことは実現できなくなる」というこの逆説的なメッセージかもしれません。 ――Xさん、Aさん、Bさんと続いたトラブルの原因は、結局のところ、ほくが「仕事をひとに任せる」ということの意味がわかっていなかったことにある。仕事をひとに任せるためには、現場でいちどそれを経験しておかないといけない。そうでないと、なにを任せているのかもよくわからないまま、ただ任せるだけになってしまうからです。それはほんとうは任せているんじゃない。単純に見たくないものを見ないようにしているだけであり、面倒なことから目を逸らしているだけなんです。「任せる」ことと「目を逸らす」ことは根本的にちがう。こんな話は実務経験があるひとにとってはあたりまえだと思いますが、それまで大学や出版という特殊な空間にいたぼくには大きな発見だったわけです。

Posted by

「訂正する力」を読んで、ゲンロン友の会に興味を持って、入ろうかどうしようかと思って参考にしようと買ったのだが、結局先に友の会に入会してから読むことになった。「訂正する力」の実践版のような感じで読めた。

Posted by

哲学は知を愛すること 誤配が重要 専門家ではなく観光客が取材するから見つかることがある。 敵、味方論争をしない 人間は同じ失敗を繰り返す スケールを求めない

Posted by

今ではなかなかお目にかからなくなった、ガチの評論家のエッセイ。 「ゲンロン」よりも先にこれを読むことをおすすめする。 その後、ゲンロンを楽しみやすくなる。 評論できてないのに評論家ぶってコメントするタレントじゃなく、彼のような評論家に戻ってきてほしい。

Posted by

会社として活動することと自分のやりたいことのギャップを埋めるのが如何に大変かを追体験させてくれる本。

Posted by