百年泥 の商品レビュー

第158回芥川賞受賞作。百年に一度の洪水で泥の山となった橋を会社を目指して渡り始めると物語は次第に現実から不条理な世界へと入って行く。インドという未だ日本人にはどこかな捉えどころのない異国情緒も相まって不思議な作品。

Posted by

ファンタジーなのか、と前情報なく読んでいたのでリアルとその境界線が絶妙に構築されていてなるほど、と思った。 構成力と設定の素晴らしさ。 その想像力と点と点とを結んでいく感じ。 唯一無二の作品であると思った。

Posted by

この本に出てくる主人公と場所は違えど同じ職業をしている身として、彼女の日本語を教える教室での心労が手に取るようにわかるのだけど、この本の本筋はそこにはなく、インドという国とそこの考えに全く馴染みのない自分でも、そこにある宗教的というか土着的というか、そういう世界観の深さを垣間見る...

この本に出てくる主人公と場所は違えど同じ職業をしている身として、彼女の日本語を教える教室での心労が手に取るようにわかるのだけど、この本の本筋はそこにはなく、インドという国とそこの考えに全く馴染みのない自分でも、そこにある宗教的というか土着的というか、そういう世界観の深さを垣間見ることができる話だった。 百年泥から湧き上がってくる記憶とも過去ともつかない幻想的な物事の中で、主人公と主人公を悩ませる生徒の過去が一際色鮮やかに語られて、そこに何があるという訳もなく、ただ彼らが今どうして彼らであるのかがわかっていく話。橋を渡り始めてから渡り終わるまでに、主人公と学生がこの企業の一教室で出会ったことの不思議というものを体感させらる。 この本の中で一番好きだったフレーズは、『世界はただ受け、おしみなく返事をする』だった。砂浜を歩く主人公の母親が感じた安心、生きているという感触を、こよ一文からひしひしと感じた。

Posted by

インドで日本語教師をしている私が、百年に一度の大洪水に遭った。街は泥まみれ。災害から復興する物語かと思ったが違った。泥の中から出てくるはずもない思い出の品が出てきて、回想が始まる。 面白くて、仕事に遅刻しそうになった芥川賞受賞作。

Posted by

南インドのチェンマイで若きIT技術者たちに日本語を教えている「私」。 ある日、豪雨が続き百年に一度の洪水が町を襲い、もたらしたものは圧倒的な”泥”だった。 「私」は会社を目指して橋を渡り始めるが、百年の泥はありとあらゆるものを吞み込んでいた。ウイスキーボトル、人魚のミイラ、そして...

南インドのチェンマイで若きIT技術者たちに日本語を教えている「私」。 ある日、豪雨が続き百年に一度の洪水が町を襲い、もたらしたものは圧倒的な”泥”だった。 「私」は会社を目指して橋を渡り始めるが、百年の泥はありとあらゆるものを吞み込んでいた。ウイスキーボトル、人魚のミイラ、そして哀しみも。 新潮新人賞、芥川賞の二冠を獲得した文学小説。 百年に一度の大洪水であふれた泥の中から、登場人物たちの過去を振り返っていく作品です。 チェンマイという具体的な地名が出ており、主人公の「私」も現地IT企業の日本語講師という地に足のついたものであるにもかかわらず、現実と虚構、現在と過去の境が曖昧で、SFのようなファンタジーのような掴みどころのない雰囲気。 言葉選びもストーリー展開も独特な浮世離れした空気感で、読み進めるにつれ幻惑されたような、酩酊したようなふわふわした気分になります。 外国に行った事が無い日本人が、インドのミステリアスな印象だけを固めたような、過去に無くしてしまったものがきっとインドに行ったら見つかるのではと思わせてくれるような、不思議な異国情緒を感じさせるお話です。

Posted by

場所は南インド、チェンナイ。百年に一度の洪水によってもたらされた膨大な泥。アダイヤール川にかかる橋を渡ると、泥の中から無くした人や物を探しあて、再会に涙ぐむ、喜ぶ人達の姿で溢れていた。 インドの文化をリアルに描きつつ、ファンタジー要素を隠し絵のごとく違和感なく盛り込んで、圧倒的な...

場所は南インド、チェンナイ。百年に一度の洪水によってもたらされた膨大な泥。アダイヤール川にかかる橋を渡ると、泥の中から無くした人や物を探しあて、再会に涙ぐむ、喜ぶ人達の姿で溢れていた。 インドの文化をリアルに描きつつ、ファンタジー要素を隠し絵のごとく違和感なく盛り込んで、圧倒的な混沌の中から人生の悲喜こもごもをインド哲学と日本の仏教の両方から掘り起こして表現しているような印象がしました。 現在と過去、インドと日本、現実と仮想を交互に行き交う文体は、読みやすくはなかったですが、不思議な世界観でとても面白かったです。インドってすごい!と素直に思いました。 本当にインドでは飛翔通勤してる人達がいるんですか?(いませんよね??笑)

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

南インドのチェンナイで働く日本語教師。行き当たりばったりで胡散臭いけど、不思議と親近感が湧いてくる。 連想ゲームみたいに数珠繋ぎに話が展開されるのが面白くてどんどん読み進める。彼女の物語であって彼女だけのものではないそれらが波のようにうねる。 実話のようなトーンで、有る事無い事ごった煮の世界なんだけれど、悲しい過去も思い出も一切を包み込む懐の深さを感じた。 ガネーシャと招き猫の共通点や、インドの名誉殺人と日本の敵討ちを見比べたりしていたら、そう遠い話でもない気がしてきた。 無口というのを通り越した無言の母と旧友の話は、なんだか美しくて切なくて聞き入ってしまう。「ことば」のない心が繊細に描かれていて、そんな静かな世界をかつて共有してきた主人公の話をもっと聞いていたかった。誰になんと言われようと、「話されなかったことば、あったかもしれないことば」を大事にしてほしいと思った。 無数の人生が埋まった百年泥に私も埋もれているかもしれないと思ったら楽しい。個人でなく誰かの記憶や過去のひとつとして、ただの生命として、地球に飲み込まれたら面白いな。

Posted by

インドで日本語教師として働く主人公は、百年に一度の洪水が残した泥の中から様々なものが出てくるのを目にする。ウイスキーボトル、人魚のミイラ、大阪万博の記念コイン、そして行方不明だった人までも!? 雑多でパワフルな国で、そんなこともあるかもと感じさせる描写。 私も何か昔なくしたものを...

インドで日本語教師として働く主人公は、百年に一度の洪水が残した泥の中から様々なものが出てくるのを目にする。ウイスキーボトル、人魚のミイラ、大阪万博の記念コイン、そして行方不明だった人までも!? 雑多でパワフルな国で、そんなこともあるかもと感じさせる描写。 私も何か昔なくしたものを探しに行きたいような気持ちになった。

Posted by

現実と空想が混じっていて読みづらいところもあったがインドならありえるかもしれないと思わされた。 ユーモアのある文章で面白かった!

Posted by

文庫じゃなくて 文芸書を持ってるんだけど 文庫しか出てこなかったので 文庫で登録 お誕生日に こんな不思議な本を贈ってくる姉に 当時、困惑したことを思い出した 数年前にもらったのに 読むきしなくて放置してたのを 邪魔だし片付けたいなぁって読みました 姉はたぶん 芥川賞とってた...

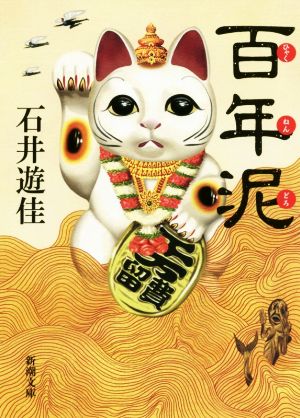

文庫じゃなくて 文芸書を持ってるんだけど 文庫しか出てこなかったので 文庫で登録 お誕生日に こんな不思議な本を贈ってくる姉に 当時、困惑したことを思い出した 数年前にもらったのに 読むきしなくて放置してたのを 邪魔だし片付けたいなぁって読みました 姉はたぶん 芥川賞とってたから選んでくれたんだろう 自分ではこういう本読まないくせに こういうの好きなんじゃないかな? って考えてくれたのかと 今さら気づいてほっこりする 本の内容は 現実と非現実が 変なバランスでまぜこぜになってて それがちょびっとおもしろい あれ、これどっちだっけ? って変な気分になる その変な感じがわりと好き 装丁が残念だな なぜか自分は 装丁のインパクトに引っ張られすぎて 雑な黄土色な世界って脳内変換 そんなことないんだけど いや間違ってないのかな だけど文芸書の装丁は苦手 星は3つ

Posted by

- 1

- 2