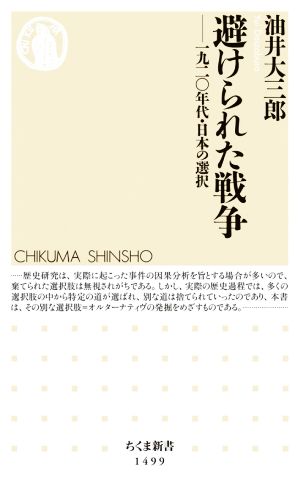

避けられた戦争 の商品レビュー

詳細な史実の列挙、分析。歴史は種々の要因が積み重なって起きるということを記載。その点は評価。 知識人やマスコミの意見が歴史に影響を与えた、ということが頻繁に記載されている。彼らが大衆煽動したり、政治家に影響を与えたということ。恐ろしいこと。 最後に安倍首相の談話に関する批判がある...

詳細な史実の列挙、分析。歴史は種々の要因が積み重なって起きるということを記載。その点は評価。 知識人やマスコミの意見が歴史に影響を与えた、ということが頻繁に記載されている。彼らが大衆煽動したり、政治家に影響を与えたということ。恐ろしいこと。 最後に安倍首相の談話に関する批判がある。 読了180分

Posted by

題名は「避けられた戦争」だが、「戦争は避けられなかった」が正直な読後感。先の戦争についてどこで道を誤ったのかを論じる書は多いが、そのほとんどは満州事変、国連脱退、2.26事件、日独伊三国同盟、仏印進駐、Hullノートへの対処などを挙げる。が、それらよりもずっと前にレールが敷かれて...

題名は「避けられた戦争」だが、「戦争は避けられなかった」が正直な読後感。先の戦争についてどこで道を誤ったのかを論じる書は多いが、そのほとんどは満州事変、国連脱退、2.26事件、日独伊三国同盟、仏印進駐、Hullノートへの対処などを挙げる。が、それらよりもずっと前にレールが敷かれており、引き返す機会があったのは1925~27の若槻内閣と、1930年新関税協定締結後の外交政策にあったと著者は主張する。自分にはその正誤を論じる見識はないが、日本が大きく道を外し始めた主要な要因は1927年に誕生した田中義一首相・外相の外交、政治センスのなさにあると感じた。蒋介石の実力を見くびり張作霖支援に固執するなど、とにかくセンスがない。ただこういう人物が首相になってしまうのも当時の必然であって、仮にもう少しマシな人物が首相になったとしても、いずれ第二、第三の田中義一が現れて戦争に突き進んだように思われる。結局当時の日本社会の未熟さがそうさせているのであって、敗戦で手痛い仕打ちを受けるまでは国民の意識を変えることは難しかっただろう。歴史は様々な選択の連続と言われるが、どの選択も必然性があって選ばれており、誰かがサイコロを振って決めている訳ではないのだ。

Posted by

1920年から日中戦争までのアジア史を日本中心にあつかったものである。高校で歴史総合に合わせて、日本をめぐり世界情勢について詳細に書かれている。写真よりも略図があればもっとわかりやすかったと思われる。目次が10ページと多いことに驚かされた。 歴史総合について学習する場合の準備に...

1920年から日中戦争までのアジア史を日本中心にあつかったものである。高校で歴史総合に合わせて、日本をめぐり世界情勢について詳細に書かれている。写真よりも略図があればもっとわかりやすかったと思われる。目次が10ページと多いことに驚かされた。 歴史総合について学習する場合の準備にはなるであろうが、高校生には少し難しいかもしれない。

Posted by

構成要素そのものは勉強なるし悪くないんやけど飛躍が多くその穴が筆者の思想で埋められているから独断的な断罪が行われたような読後感,要するに説教くせえ

Posted by

まだまだ日中戦に至る経緯や、世界情勢について知らないことが多ことに気付かされる。 日本国民も、新聞も当初は世界協調の方向に向いていたのに、その方向性が対外強行なものへと傾いて行ったのはなぜか、それを食い止める事はなぜ出来なかったのか、政党政治が未熟であった事は間違いない。

Posted by

第二次世界大戦に関して、なぜ日本が未だに中国と揉めており、 翻って英国とは揉めないのか、それがよくわかった。 後発の帝国として、不平等条約の辛苦を理解しながらも、 中国に対して強く出てしまうという悲しさ。 そしてなにより、明治憲法の構造的欠陥は致命的だったのだな・・・

Posted by

著者がいう2回のチャンスの1つは1925年に始まる第一次幣原外交の対中政策で英米が中国との不平等条約の改正に応じた時に日本も同様の政策転換をしていれば。もう1つは1930年に日本が中国の関税自主権を承認した新関税条約を締結した時期に満州利権の一部留保の交渉ができたかもしれないと。...

著者がいう2回のチャンスの1つは1925年に始まる第一次幣原外交の対中政策で英米が中国との不平等条約の改正に応じた時に日本も同様の政策転換をしていれば。もう1つは1930年に日本が中国の関税自主権を承認した新関税条約を締結した時期に満州利権の一部留保の交渉ができたかもしれないと。 しかしやはり軍部だけでなく国民も含めて満蒙の利権に固執する国全体の大きな流れを食い止めることはできなかったのではないか。 政治家だけでなく世界の大きな流れの中でどうしていくべきかという判断力(情報の把握力)を国民ももつことが必要でそれが本当の民度の高さではないだろうか。

Posted by

1920年代を新外交の時代と位置づけ、米国や英国の旧外交からの転換を見誤った日本の実態を、政治史や外交史中心の視点で描写している。読み易く、当時の政界、軍人、国民の感覚が伝わってくる。

Posted by

- 1