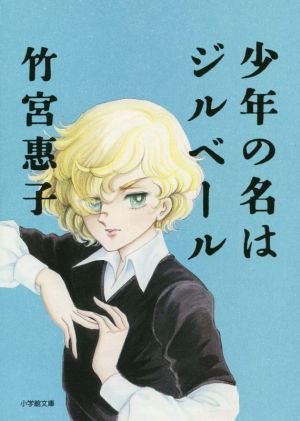

少年の名はジルベール の商品レビュー

まず表紙のジルベールの美しさに惹かれ やはり竹宮先生は素晴らしいと第一に 思った。 先に萩尾望都先生の、一度切りの大泉の話を 読んでいたのでどちらの立場が良いか悪いか は別として、大泉サロンと言う場所から 全てがはじまり二人の偉大な漫画家が 誕生した事に読み手の私達は感謝している...

まず表紙のジルベールの美しさに惹かれ やはり竹宮先生は素晴らしいと第一に 思った。 先に萩尾望都先生の、一度切りの大泉の話を 読んでいたのでどちらの立場が良いか悪いか は別として、大泉サロンと言う場所から 全てがはじまり二人の偉大な漫画家が 誕生した事に読み手の私達は感謝している。 竹宮先生の風と木の詩は、初めて読んだ時 衝撃を受けた。 作画の繊細さも美しく、内容にもときめいた。 この漫画が出版されるまでの、竹宮先生の 苦悩や挫折が全て曝け出している。 萩尾望都先生との出会いと別れは、当事者 同士しか分からない事だと思うが 多くの天才が、伝説の大泉サロンから刺激 を受け私達読者に素晴らしい作品で 夢を見させてくれたのは間違いない。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

萩尾望都の「一度きりの大泉の話」を読んで竹宮恵子側も読まねばと思い読んでみたが、ただの自伝だったのでがっかりした。「風と木の詩」をいかにして発表したかの話であるが、それほど大した作品かとちょっとしらけてしまった、特にバッドエンドにしたのは自ら少年愛を否定したかの様だった。少女漫画革命と何度も言っているが、今も少女漫画は恋愛ものばかり、そのせいで映画までクソ映画の連続だ。それに少女漫画に変革をもたらしたのは萩尾望都、山岸凉子、大島弓子だ、竹宮恵子はそこからは外れる。まあ石ノ森章太郎を師事したのが間違いの元だろう。

Posted by

『一度きりの大泉の話』を読んだので、こちらも読まなければフェアじゃないと思い、読む。 やっぱり竹宮さんは賢くて情熱的な人だなと思う。 萩尾さんの本でもアシスタントに対する注文が非常に的確だったとあったが、この本を読んで納得した。漫画だけでなくあらゆる芸術作品をきちんと研究・分析し...

『一度きりの大泉の話』を読んだので、こちらも読まなければフェアじゃないと思い、読む。 やっぱり竹宮さんは賢くて情熱的な人だなと思う。 萩尾さんの本でもアシスタントに対する注文が非常に的確だったとあったが、この本を読んで納得した。漫画だけでなくあらゆる芸術作品をきちんと研究・分析し、それをどう漫画の表現に活かすかを考え抜いてきた人だと思う。だから大学で教えるというのも向いていた。 徳島大学に行っていたというのも、当時の世間の常識(女の子は学歴は必要ない、親元から通える学校に行くのが当然)を考えると、相当頭が良かったのだと思う。 この本はスランプに陥りながらも『ファラオの墓』を経て、代表作『風と木の詩』を生み出すまでの過程を丁寧に描いている。大泉サロンの見取り図もあり、当時の様子を想像しやすい。 ヨーロッパ旅行の様子も詳しく、外国の情報を得る手段が圧倒的に少なかったあの時代、若い漫画家たちがヨーロッパ文化にいかに刺戟を受けたかがリアルに伝わってきた。また、たかが少女マンガ、と考えている人が多かったのに、いかにリアルに描くかにこれほどこだわっていたことに胸が熱くなった。 当時の少女マンガの編集者は(もちろん出版社のトップも)全て男性で、「女の子はこんなのが好きなんでしょ」という思い込みのもとに作られていたこともよくわかった。そこに「革命を起こす」(自分たちが描きたいもの、読者が本当に読みたいものを描く)ことを意識してやったのは増山さんと竹宮さんだった。萩尾さんも革命的ではあったが、意識的に行ったわけではない。(なのに萩尾さんの方が先に革新的な作品で評価されたことは、竹宮さんを苦しめた。) 『風と木の詩』の連載が決まったあとはすぐに「大学で教えるということ」になっており、24年間は省略されている。 ここが、ちょっとな…と思った。 大泉サロンが解散したのは仕方ないと思う。ゴッホとゴーギャンじゃなくても、才能のある作家が同居するというのは無理があったのだ。萩尾さんを傷つけてしまったことも自覚しているようだし、そこはもうそっとしておいてあげたい。 しかし、増山さんについては、竹宮さんはきちんと書き残す義務があるのではないかな。 言動はきつかったけれど、まさにミューズであり、彼女が竹宮さんに与えたインスピレーションは多大だった。忠告は的確で、美意識の高さ、教養の深さは目を見張るものがあった。何より少年愛を描くという困難を竹宮さんが成し遂げられたのは増山さんがいたからだと思う。 しかし、マンガのプロデューサーという仕事自体が当時は存在せず、彼女の立場は公式には認められなかった。収入だって契約してないとすれば竹宮さんの意識だけにかかっているわけで、それは心許ないことだっただろう。 そして増山さんは亡くなっているのだから、竹宮さんは増山さんと別れる(実際には亡くなる前に蜜月が終わっていたとしても)までを書くべきだったのではないかな、と。でないと増山さんが浮かばれないと思う。 三人の中で、ただ一人(自分の、と言える)作品を残せていない増山さんの気持ちはどうだったのだろう、と思わずにはいられない。 もともと萩尾さんのペンフレンドだった増山さんと竹宮さんが出会い、増山さんの家のすぐそばで竹宮さんと萩尾さんが暮らし、そこに名だたる少女マンガ家たちが集ったというのは本当に奇跡だと思う。 また、上原きみ子みたいな王道の少女マンガ(今となっては古く感じる)がどのように描かれていたのかもよくわかった。 少女マンガの歴史的資料としても貴重な本だと思う。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

「男の子と男の子の微妙な友情って、いったい何なんだよ。ボツだ!ボツ!」七年間拒まれた編集者の壁。それは少女マンガのタブーだった。名作『風と木の詩』『地球へ…』創作秘話。 萩尾望都氏の『一度きりの大泉の話』を読後に手に取り読了。両者の作品はなんとなくの知識しかなく基本的には未読であり、その中で口コミの大きさから大泉サロンなるものの存在を知り読んだ人間なのだが、個人的にサンキュータツオ氏による巻末の解説の中で氏が萩尾望都氏の著書『私の少女マンガ講義』で竹宮先生の名前が一度しか出ていないことに触れ、『書いたら思い入れが大きくなって半端な量では済まなくなるかもしれない、書いたら気にして憶測する人がまた増えてしまうかもしれない、どんな触れ方をしても間に人を介することで本人に迷惑がかかるかもしれない、そんな気遣いとも取れる「不在感」なのだ』としていたのが、これが当時の(萩尾先生側のきちんとした見解が出ていない故に)読者に近い反応であることを考えると萩尾先生が"埋めた過去を掘り起こすことがないように"と執筆した『一度きりの大泉の話』が出た際のファンの心境を慮りウッ……!とダメージを受けるなど。 本著の中で竹宮先生はポーの一族で順調な道を歩む萩尾先生にジェラシーを覚えたこと、自身のスランプによる焦燥から精神のバランスを崩したことから「とにかく自分を立て直したい」として大泉サロンを解散させたことを明かしているが、これを執筆後萩尾先生に送ったあたり、竹宮先生からのあの時の謝罪みたいな意味も込められて執筆されたものでもあるのかも。 最も、それは竹宮先生が歳を重ねスランプを脱し自らの作風を確立し"若き日の思い出"とし振り返れるからこそ出来ることであって、当時の出来事に疑問を抱きながらも傷となってしまい自分を守る為にも掘り起こすことを望まなかった萩尾先生にとってみればそもそも読もうという気にはなれないのも……分かる! 萩尾先生の著書では決定的な出来事として描かれていたアパートに呼び出されたことや竹宮先生から手紙を渡したエピソードが本著では二、三行しか触れられてないのはこの頃竹宮先生はもうとっくに限界が来て疲弊しきっていたが為にきちんとした人間関係の幕引きができる状況になかったのだと思う。ただそれが萩尾先生に現在まで続く傷になっているのかと思うと、みんながみんな傷ついたその状況が切なくもあり。 どこかで竹宮先生は健全な精神の持ち主だからこそ若き日の苦くも甘くもある思い出として大泉サロンを語れたけれど萩尾先生は元来の性格と生育環境から大泉サロンの出来事が自責的な内省に向いてしまい若さだったと割り切ることが出来なかったのだろう、みたいなのを見た記憶があるけれど、本当にマジ……世の中はセロリ…… 本著だけに限っていうと、竹宮先生がスランプを脱却し大学の教授としてスランプ中に学んだ教訓を教えているということ、そして漫画のマネージャー兼ブレーン的存在である増山法恵氏との戦友じみた関係などが核として書かれていることから、爽やかかつ少女漫画の黎明期における中心人物たちの幻想的でドラマティックな話という印象を受ける。(だからこそ出版後ドラマ化や対談が持ち込まれるようになったのだろう)ただ、大泉サロンのもう一人の中心人物である萩尾望都氏の『一度きりの大泉の話』は、良くも悪くも本著の印象をもう一つの視点から生々しく語り直すものであるので、この『少年の名はジルベール』のみ読んだという方には、そのままこちらも読んで頂くことを強くおすすめしたい。

Posted by

秀才の苦悩と独白。 でも、それだけではなく 個人的には創作の過程や、 ストーリー作りなどにおいて とても参考になりました。 萩尾望都さんの「一度きりの大泉の話」 の存在が気になり、 まずはこちらからと思い手に取った本です。 動機は不純ですが、 竹宮惠子さんと萩尾望都さん。 ...

秀才の苦悩と独白。 でも、それだけではなく 個人的には創作の過程や、 ストーリー作りなどにおいて とても参考になりました。 萩尾望都さんの「一度きりの大泉の話」 の存在が気になり、 まずはこちらからと思い手に取った本です。 動機は不純ですが、 竹宮惠子さんと萩尾望都さん。 少女漫画界の重鎮とされるお二方の、 時代を共有した視点がどうしても 見たかったからです! 因みに、私は年代的に著者の 熱心なファンというわけではないですが、 この本に出てくる方々の凄さは 読めばわかると思います。 圧倒的な天才を前に、 自分の才能のなさに押し潰されそうだった という竹宮さん。 そこから脱していく過程はまさに、 マーケティング能力と彼女を側で支えた人々、 彼女自身の血の滲むような努力が成せた賜物だと 感じさせてくれました。

Posted by

萩尾望都先生の大泉の話を読んだので、もうお一方の側面からと思いこちらも。 デビューから「風と木の詩」で地位を確立されるまでの竹宮惠子先生のお気持ち、葛藤が綴られている。もちろん、萩尾望都さんとの日々や彼女に他強いて感じていた感情も。 望都先生の本にも書かれているエピソードとも...

萩尾望都先生の大泉の話を読んだので、もうお一方の側面からと思いこちらも。 デビューから「風と木の詩」で地位を確立されるまでの竹宮惠子先生のお気持ち、葛藤が綴られている。もちろん、萩尾望都さんとの日々や彼女に他強いて感じていた感情も。 望都先生の本にも書かれているエピソードともつながり、こんな私的なお話を御二方から聞いていいのかしら…という気持ちになった。 望都先生の世界の感じ方は少し独特なのかも、と大泉の話を読んで感じたので、竹宮先生の葛藤やお気持ちがうまく伝わらなかった故の決別となったように感じた。 気持ちが分かり合えず決別することは若かりし頃には多かれ少なかれ皆経験するところで、きれいにハッピーエンドにはならないのはむしろありふれた出来事のひとつ。 でも、大きな才能が重なり合った大泉で起こった出来事であるが故に、そして愛されるおふたりのお人柄ゆえに周囲の方々も気を揉んだだろうし、あまり関わりのない人たちは引っ掻き回したかもしれないし、なんともやるせない。 当時、一緒にいることが辛すぎて離別を選んだ竹宮先生も、今、思い出したくない静かに暮らしたいと願い大泉の話を出版した萩尾先生も、そのときそのときの気持ちに沿った行動なのだなと思う。 読んで良かった二冊です。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

漫画家、竹宮惠子さんが、ご自身を振り返ってかかれた話。 主に、故郷徳島から上京してきて、東京で漫画家としてのスタートを切ってから、同じ頃デビューした漫画家萩尾望都さんと大泉で暮らした「大泉サロン」でのことを書かれています。 後々、プロデューサー的な働きをされる増山法恵さんとの関係。 少女漫画版「トキワ荘」のように、「大泉サロン」に竹宮さん、萩尾さんを慕って集まってきます。漫画家仲間や、若手漫画家、デビュー前だけど才能の片鱗のある人々。 竹宮さん自身は、その環境に多大な影響を受けたし、増山さんなどの文学や芸術の教えもあり、充実した日々だったように見えます。 当時はタブーとされていた少年どうしの愛について描きたい、けれども編集者のYさんとの売れる雑誌を作る立場の人との衝突もあり。 それでも後に『風と木の詩』となる作品を描きたいという強い思いがあったのだなあと感じました。 ただ、萩尾望都さんの作品の物語性、その深さに焦りや嫉妬、苛立ちもくすぶっていたのでしょう。 ヨーロッパへの取材旅行を経ても、萩尾さんへの嫉妬は消えることはなく、袂を分かつことになります。 後々、「風と木の詩」「地球(テラ)へ」などの作品で、その人気を不動のものにしていきます。 この本は竹宮さん側の思いを綴ったものです。 漫画家として、自分の望む作品を生み出す苦しさや、自分が描きたいものが編集部に理解されないことの苦しさが、竹宮さんの言葉で書かれています。 今までになかった漫画を生み出す、漫画も芸術的なんだと作品で主張する姿勢がすごいと思いました。 後日、『一度きりの大泉の話』で萩尾望都さんの立場で大泉サロンのことも読んでみたいと思っています。

Posted by

図書館にて。 人間関係は難しいなと思う。 先に「たった一度の大泉の話」を読んでいたけれど、先にこっちを読んだ人に萩尾望都さんがこの本を読むように勧められた意味がわかった。 こういう本があるとわかった上で読まない、許さないという選択をした萩尾望都さんも仕方ないと思うし、竹宮さんの辛...

図書館にて。 人間関係は難しいなと思う。 先に「たった一度の大泉の話」を読んでいたけれど、先にこっちを読んだ人に萩尾望都さんがこの本を読むように勧められた意味がわかった。 こういう本があるとわかった上で読まない、許さないという選択をした萩尾望都さんも仕方ないと思うし、竹宮さんの辛さも理解できた。 起きてほしくなかった事件ではあるけれど、それぞれが漫画家として生きていくためには必要なことだったのかもしれない… なんて部外者に言われたくないよね。 どちらの先生の作品も大好きだからこの出来事は残念だったけれど、なんだか雲の上の人の人間臭さも感じてしまう。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

「扉はひらくいくたびも」のほうが近作だからそれを読んで済ませようと思ったが、念のため大泉騒動の火付け役になった本書も読んでみることにした。 近作は子供時代や親のことまで書かれているのに対し大泉時代前後のことがメインに書かれている。 下井草で萩尾さんに実質別れを言い渡した件は竹宮さん側はわりとあっさりと述べられている。その前後の葛藤は結構克明に描かれてはいるが。 萩尾さんへのお礼のことばも書かれているのでやはり書き表すことによって和解したい気持ちがあったのだろう。個人的には「空が好き!」は当時好きな作品だったが、「ファラオの墓」より前あたりまでは作家としての自分の個性がだせなくて悶々とされていたのが意外だった。浮き草稼業の漫画家生活を大変な努力をして生き抜いてこられ、いつまでも人の記憶にとどめられる代表作を産みだせたのは偉業だと思う。 ★★★+0.8

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

門外漢野次馬初心者なんとでもいえ興味深い。 竹宮と萩尾を、秀才と天才、根明と根暗、行動派と慎重派、凸と凹、太陽と月、などとキャラ化したい欲望には徹底して待ったをかけるべき。 最早事実は藪の中。 むしろ記憶による変容を楽しむべき証言・手記だろう。 図書館本なので登録していないが、萩尾望都の対談集「コトバのあなた マンガのわたし」「物語るあなた 絵描くわたし」を読んでみたが、あからさまに竹宮への言及は避けられていた(「私の少女マンガ講義」では一行きり)。 ますます「一度きりの大泉の話」が楽しみな門外漢野次馬初心者。 ところで、 1階は4畳半で談話室、 2階は6畳と3畳で仕事部屋と寝室、 さらに斜め向かいには増山法恵の実家、 というトキワ荘とのロケーションや環境の違いがはっきりしたのは本書の収穫。 確かにサロンっぽい。 また竹宮惠子、増山法恵、萩尾望都、山岸凉子で行った45日のヨーロッパ旅行は、各人のキャラクターが浮き上がる、いい紀行文でもあった。(志村貴子「放浪息子」で決裂する以前の二鳥修一、高槻よしの、千葉さおりが服を着せ合っているかのような、失われることが前提の煌めき) さらに竹宮惠子自身の苦闘を読めば、「風と木の詩」「地球へ…」は再読したく、「ファラオの墓」も読みたくなる。

Posted by

- 1

- 2