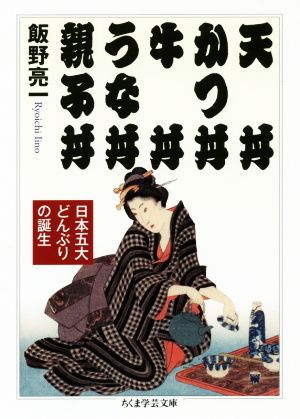

天丼 かつ丼 牛丼 うな丼 親子丼 の商品レビュー

読んでいてお腹が空く本。それでいて、目から鱗が落ちるような小話も満載。 うな丼が最も早く、次いで天丼。かつ丼は最も遅い。ただ、そのうな丼も酒の肴として食べられていた蒲焼から始まり、鰻飯を経て鰻丼へと至る。その中では、歌舞伎の中村座の救世主となり、水戸藩士になるまで出世した男・大久...

読んでいてお腹が空く本。それでいて、目から鱗が落ちるような小話も満載。 うな丼が最も早く、次いで天丼。かつ丼は最も遅い。ただ、そのうな丼も酒の肴として食べられていた蒲焼から始まり、鰻飯を経て鰻丼へと至る。その中では、歌舞伎の中村座の救世主となり、水戸藩士になるまで出世した男・大久保今助なる人物も関わっている。割り箸が普及するきっかけ、蒸す技術の発展から鰻丼へと至る流れも読んでいて面白かった。 鰻や牛以外は、蕎麦屋との相性も良く共に発展してきた。天ぷらは天ぷら屋と並ぶ蕎麦屋というフードコートのような始まりで、天茶漬けに進化し、天丼へと至る。今でも蕎麦屋さんで丼ものが多いのはこういう理由であったのね。 また、親子丼。卵の価値が非常に高く、鶏肉との身分的格差があり、なかなか親子丼へと至らない。 関東大震災が起きた時、無一文からでもチャレンジ出来るビジネスとして牛丼屋があり、第一次牛丼ブームへと至る流れも興味深かった。 それはそうと、皆、相撲の番付表を模したランキングを作るのが好きなのね。またか?というぐらいに次々と作り出すのが面白い。

Posted by

我が国の食文化の一つに丼ものがあります。これは、温かいご飯に何かしらの具を乗せた手軽な料理です。 本書では、こうした丼料理の歴史を現存する資料に基づいて、その前後関係も含めて解説しています。 ただし、約300ページの中で5種類の丼(題名に有るもの)を扱っている関係上、どうしても一...

我が国の食文化の一つに丼ものがあります。これは、温かいご飯に何かしらの具を乗せた手軽な料理です。 本書では、こうした丼料理の歴史を現存する資料に基づいて、その前後関係も含めて解説しています。 ただし、約300ページの中で5種類の丼(題名に有るもの)を扱っている関係上、どうしても一部を除き紹介が簡素になってしまう傾向があります。 【こんな人におすすめ】 日本の丼料理の歴史を知りたい

Posted by

たまたま本屋で見かけて読み始めた。人気五大丼の来歴を丁寧に辿った力作である。3年余りの時間をかけて執筆されたとのことで敬意を表したい。生活の中心としての食が歴史と共にあることがよくわかった。読み進めている間にうな重とカツ丼を食べてしまいました。

Posted by

5大どんぶりと呼ばれる中で一番歴史が 古いのが、実はうな丼なのです。 うなぎは江戸時代から庶民も食べていた からです。 次は天丼。これも魚介類だから昔から食 べていたのは想像つきますが、ご飯の上 に載せる前は、そば→茶漬けのようなも の→ご飯、となったそうです。 他の3つは...

5大どんぶりと呼ばれる中で一番歴史が 古いのが、実はうな丼なのです。 うなぎは江戸時代から庶民も食べていた からです。 次は天丼。これも魚介類だから昔から食 べていたのは想像つきますが、ご飯の上 に載せる前は、そば→茶漬けのようなも の→ご飯、となったそうです。 他の3つは肉なので明治に入ってからで す。特にかつ丼は諸説ありますが、大正 に入ってかららしいです。 誰もが一度は食べたことのあるこれらの 丼もの。その歴史を知ることで、元祖の 店に行ってみたくなる一冊です。

Posted by

丼物の歴史を知ることで、日頃お世話になっている食べ物を見直す機会ができた.鰻丼だが、江戸には白米が豊富にあったこと、鰻の蒲焼にご飯を添えて提供していた背景から、丼にご飯を盛ってその上に蒲焼を置き、少し蒸らすことで味が良くなることを知って、鰻丼が誕生.丼物のスタートとなる.箸を洗う...

丼物の歴史を知ることで、日頃お世話になっている食べ物を見直す機会ができた.鰻丼だが、江戸には白米が豊富にあったこと、鰻の蒲焼にご飯を添えて提供していた背景から、丼にご飯を盛ってその上に蒲焼を置き、少し蒸らすことで味が良くなることを知って、鰻丼が誕生.丼物のスタートとなる.箸を洗うことを止める形で割箸も登場した由.天丼は、蕎麦の屋台があり、天麩羅も屋台で揚げていて、隣り合うことが多く、お客は蕎麦と天麩羅を注文し、蕎麦に天麩羅を載せて食べた.天麩羅蕎麦だ.蕎麦がご飯に変わって天丼が登場.鳥肉は以前から食べられていたが、鴨や雁が上物で、鶏はランクが低かった.一方鶏卵は上物だったが、明治維新でランクが解消された形となり、鶏と鶏卵が結びついた由.明治になって牛肉を食べるようになり、牛飯が下層階級の食べ物として人気が出た.1923年の関東大震災で食べ物が不足したが、直ぐに牛飯が出て、上流階級も食べるようになり、国民的な食べ物となり牛丼として普及した.明治初年に入ってきた玉葱も牛丼によく合い、今日の牛丼時代となっている.豚肉は1800年代の初め頃から豚鍋として食べられていたが、牛鍋に押されていた.cutletが紹介され、カツレツが普及し始め、大正時代の終わり頃、かつ丼が登場.親子丼と天麩羅の技術をミックスした形で国民食となる.楽しい読書だった.

Posted by

丼ものの歴史を丁寧に資料に当たりながら紐解いて行く本。 いろんな資料にいろんなことが載っているものなんだなぁと、探る過程が楽しい。 自分も歳を取ったらこういう原資料あたりをやってみたいなぁと思える本でした!

Posted by

序章 どんぶり物が生まれるまで 第1章 鰻丼の誕生 第2章 天丼の誕生 第3章 親子丼の誕生 第4章 牛丼の誕生 第5章 かつ丼の誕生 著者:飯野亮一(食文化史)

Posted by

- 1