長生きにこだわらない の商品レビュー

久しぶりに読んだ救急救命医だった矢作先生の本。やはりここにもハァハァゼイゼイの有酸素運動は、活性酸素との関係で、否定的な見解が…。 それよりなにより、高齢の読者層を想定してか、力を抜いて、無理せず、が一貫したテーマのように感じた。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

個人的重要事項まとめ この本の内容一言でいうと ◎中今精神で生きる!! 「あと何年」と逆算的に生きるのは厚かましい。 明日さえ生きてるかどうか分からない。 生きている今日を、精一杯生きる。 ◎暇なら近所の掃除する。 身体鍛えられるし、感謝されるかも ◎前からやってみたかったことをしてみる。 若竹千佐子さん、63歳のときのデビュー作で芥川賞獲得 ◎役に立つかは、1%も考える必要なし。 役目や役割は自分で好きなように決める。 役に立ってると思ってることでも、実は役に立ってないことが山ほどある。 ◎老化しない秘訣 いつも自分の体の声を聴く。 自分や自分の体に無心に感謝する。 ◎歩き瞑想をする。 時間を忘れ、疲れを感じにくい。 ◎食は、食べすぎない、偏りすぎない。 食べたいものも適度に食べる。 ◎階段昇降は腸腰筋が鍛えられる。 →転びにくい体になる。便秘にも有効 ◎声を出すのも立派な運動。ストレス発散にもなる。 ◎血圧の良い数値は人によって違う。 高血圧・低血圧に関わらず、 ①トイレを我慢しない ②冬場の風呂は脱衣所を暖かくする は実践する。(急上昇/急降下を防ぐため) ◎未来のお金の心配は取り越し苦労。 ○歳までにいくら必要という情報は当てにならない。 今を全力で生き、今を楽しむ。 感想 20代向けではなかった笑 でも面白かったからok! 役に立つかは考えなくていい、って元お医者さんに言われると妙に説得力あるなあ。確かにそうかもなあ。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

また、年齢を重ねた時に再度読みたい本。 ピンピンコロリの為の生き方や考え方に共感した。 ①筆者のベースには輪廻転生の考え方がある。 肉体は死んでも魂は生き続ける。肉体はたかが、この世とあの世を結ぶ乗り物であり、 死を怖がったり心配したりしなくていい。との事。 ↓ 私『輪廻転生を信じたくない自分としては、しんどい内容。死んだら終わりが良い』 ②孤独死は悲しい最後ではない。 安心して死ぬための支援はたくさんある。 ↓ 私『孤独死自体は悲しくないけど、死後に発見されず腐敗したりするのがどうしても辛いので、出来ればお金を貯めて、見守りサービスを受けながら老後を過ごしたい』 ③安楽死はダメ、平穏死を目指す 好きな時に他人に頼んで死なせてもらう権利、いつでも勝手に死んでいい権利ではない。 死は魂が決める事なので、肉体はなるべく傷つけることなく、あの世に戻る時にお返しする。との事。 延命治療せずに緩和ケアをしながら死を迎える平穏死が理想。 ↓ 私『何かあったらスイスで安楽死!が私の夢だったけど、緩和ケアで週何回か自宅に来てもらいながらだったらそんなにお金もかからないし、それも良いかも。でも出来るだけ人の世話にならず死にたい…』 ●スマートエイジング 『加齢によって物事の見方が深まり、視野が広がる事で人生が豊かになる』 加齢を前向きに認識する ●先のことを考えず今を精一杯生きる 逆算的に考えすぎると、自分を締めつけ好きなことができなくなる。 人生に定年はない。定年は自分が死ぬとき ●役に立つか立たないか考える必要はない やってみたいことがあるけど、それが世の中の為・人の為になるのか、と悩む必要はない。 感謝の言葉がなくても、自分への評価がなくても、お天道様が見ているという気持ち。 ●食生活 ・白米ではなく玄米 ・野菜、果物、発酵食品バランスよく ・大豆製品、卵、パンほどよく ・肉類食べない、お酒飲まない ・糖質制限は特にしない ・旬の食材、自然の食材(非加工品) ・精製されていない自然塩→大事!ミネラル!

Posted by

氏の書いていることは結局のところ長生きする秘訣だろうし、健康であり続ける秘訣であると思う。今を大切にし、生き甲斐を見つけ、ストレスを減らし、旬の食べ物を選び、睡眠を十分にとり、自己の体を含めたものを大切にする。よく言われている事だが自己の経験に裏打ちされた語りには説得力を感じた。...

氏の書いていることは結局のところ長生きする秘訣だろうし、健康であり続ける秘訣であると思う。今を大切にし、生き甲斐を見つけ、ストレスを減らし、旬の食べ物を選び、睡眠を十分にとり、自己の体を含めたものを大切にする。よく言われている事だが自己の経験に裏打ちされた語りには説得力を感じた。この手の本はたまに読みたくなる。 死後の世界はある、と断言する根拠はよくわからないが死にゆく人を娶るとき、自分が死の淵に置かれたときに思い出したい。

Posted by

いくつかの事柄においてはとても共感し、本当にそうだよなーと相槌も打たずにはいれなかった。例えば、引退は会社が決めるのではなく自分が決めるもの。細く長くゆるゆると長期的に続けること。自分の暮らしは自分で見る。役割は自分で求めて見つけること。”終わった人”を読み終えただけに、テーマが...

いくつかの事柄においてはとても共感し、本当にそうだよなーと相槌も打たずにはいれなかった。例えば、引退は会社が決めるのではなく自分が決めるもの。細く長くゆるゆると長期的に続けること。自分の暮らしは自分で見る。役割は自分で求めて見つけること。”終わった人”を読み終えただけに、テーマが重複しているような気がして馴染めた。 しかし、最後の章での自然に寿命を全うすべきという考えにはあまり共感できなかった。日本にいたときには、自然にすべてを任すことが普通でそれが当たり前に良いことだと思っていたが、アメリカにきて自分の体は自分で管理できることの自由性にすごく惹かれた。というのも、祖父の肺がんの慣れの果てを見ているだけに彼が最後どれだけ苦しんだかを知っているからだ。末期の患者にはどうしようもない治療。ただ、緩和ケアをして寿命が尽きるのを待つ。モルフィネや他のオピオイド系の鎮痛薬をある程度を超えるともう何の効き目もない。そんな中痛みと苦痛にゆがむ中死んでいく。それならば、自分自身のタイミングで自分の一生を終えたいと思うことは何ら不思議ではないし、タブーなことだとも思わない。

Posted by

夫が図書館で借りたので、私も読んでみました。 東大病院の医師だというので、医師ならではのデータを踏まえた話などを予想していただけに、ちょっと期待外れでした。 間違ったことを言っているわけではないけれど、どこかで聞いたようなよくある話が多くて、得られるものは少なかった・・・ 何歳...

夫が図書館で借りたので、私も読んでみました。 東大病院の医師だというので、医師ならではのデータを踏まえた話などを予想していただけに、ちょっと期待外れでした。 間違ったことを言っているわけではないけれど、どこかで聞いたようなよくある話が多くて、得られるものは少なかった・・・ 何歳まで生きるかはわからないけれど、今を楽しんで生きるしかない、という主張は共感しましたけどね。 でも・・・うちの父ならグッと響くような気がします。ターゲット層より私は若すぎたな。

Posted by

元東大病院救急部部長が書いた本ということで、医師目線を期待して手に取った。しかし、前半は年寄りの説教のよう。著者の年齢を確認するとまだ63歳。違和感を覚えつつ、我慢して読み進めると、後半はなかなか良かった。 特に印象に残ったこと。 ・自治体の就活支援 ・献体の方法 ・「私たちは...

元東大病院救急部部長が書いた本ということで、医師目線を期待して手に取った。しかし、前半は年寄りの説教のよう。著者の年齢を確認するとまだ63歳。違和感を覚えつつ、我慢して読み進めると、後半はなかなか良かった。 特に印象に残ったこと。 ・自治体の就活支援 ・献体の方法 ・「私たちは生きる時間の長さを競うために浮かれたわけではありません。(中略)最も大切なのは、生きた時間ではなく、いかに生きたかということ。その人が、何を体験し、何を学んだか。そこに尽きます」 まったく同感。 40代後半の自分には刺さる部分が少なかったが、60代に入ったらもう一度読んでもいいかもしれない。

Posted by

至極、普通のことが書かれていましたが、死後の世界に関するところはなかなか難しい話だと思います。その他の内容がとてもわかりやすく説得力あるだけに。。

Posted by

●私たちの本当の定年は「命日」である ●役割を自分で考えるステージに立つ ●暇だと思ったら、近所の掃除をする ●「肩書症候群」には「忙しさ」が効く ●定年は会社が決めても、引退は自分で決めればいい ●ちょっと不便な生活を楽しむ ●「勝手にやってもらう」に慣れない ●...

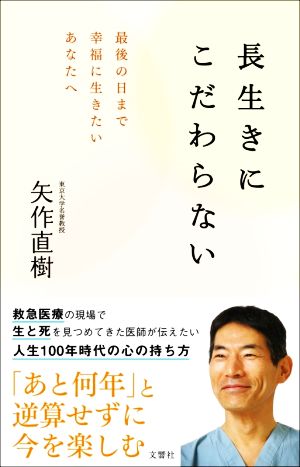

●私たちの本当の定年は「命日」である ●役割を自分で考えるステージに立つ ●暇だと思ったら、近所の掃除をする ●「肩書症候群」には「忙しさ」が効く ●定年は会社が決めても、引退は自分で決めればいい ●ちょっと不便な生活を楽しむ ●「勝手にやってもらう」に慣れない ●「笑い」と「ワクワク」を日常にちりばめる ●息切れする運動を頑張らなくてもいい ●家事は体を動かす絶好のチャンス ●「ながらストレッチ」を楽しむ ●薬に頼りすぎると免疫力が弱くなる ●体のあら探しはしない ●「良い数値」は人によって違う ●がんは「気づきを与える病」と言う人もいる ●医学に対して、否定も依存もしない ●孤独死は悲しい最期ではない ●独居で死を迎えるための準備 ●安心して一人で死ぬための支援はたくさんある ●「平穏死」を目指す ●お墓を手放すという提案 ●ピンピンコロリには努力が必要 ●自分の寿命を受け入れ、人生に感謝する 13万部のベストセラー『自分を休ませる練習』の先生による最新刊!今までよりも寿命が長くなった分、老後の健康や暮らしに心配を感じている人も多いと思います。 不安を煽るような言葉も世間には溢れていますが、「何歳まで生きるかはわからないけれど、今を楽しんで生きるしかない」ということ。 今を生きるための考え方、心の持ち方から、健康寿命を延ばすための体の動かし方、食事の気を付け方まで幅広く紹介し、読んだ後に心が軽くなる1冊

Posted by

- 1