サカナとヤクザ の商品レビュー

面白い!歴史とか地政学的な観点もあり。潜入レポでグレー(普通にアウト?)なところに切り込んでいてよかった。水産業界にいるので納得の内容

Posted by

何の本だったか、夜のダイビングについてシンプルに「夜の海は本当に怖い」と書かれているのを見たことがある。 アワビ、ウニなど日本の食を支える膨大な流通は密漁によって支えられ、また同時に脅かされている。ヤクザと、彼らと繋がった漁師たちはまさに真夜中の暗黒の海に出て行ってライトもつけず...

何の本だったか、夜のダイビングについてシンプルに「夜の海は本当に怖い」と書かれているのを見たことがある。 アワビ、ウニなど日本の食を支える膨大な流通は密漁によって支えられ、また同時に脅かされている。ヤクザと、彼らと繋がった漁師たちはまさに真夜中の暗黒の海に出て行ってライトもつけずに違法操業を繰り返す。 イタコ一枚下は地獄、と言われる海の上。当然漁師の気性は荒くなる。大漁でどデカく稼ぐと飲む打つ買うに使ってしまう。漁師の街がヤクザのシノギの拠点になるのは必然だった。 ここまで稼げる仕組みの根幹には、なんと大宝律令の時代から始まったという世界に例を見ない独特の日本型制度、「漁業権」がある。既得権益あるところに不正あり。 一方の北方領土。不法占拠された海での漁業は命懸け。ソ連に拿捕されれば取引を持ちかけられる。日本の道路のアスファルトの強度を調べてくれれば次は見逃してあげよう。つまり「北海道上陸作戦でソ連の戦車の荷重に日本の道路が耐えられるか、ソ連はそれを知りたいのだ。戦前、北の海の漁師は海軍の軍艦に守られて操業したという。海の仕事は国防とも直結している。 日本の乱獲が国際レベルで資源に悪影響を与えていることは残念ながら認めざるを得ないところ。この本はヤクザ専門誌で長く執筆してきたという独特のバックグラウンドの著者の力量で、潜入記事っぷりが興味津々。まあプロレスみたいなものでどこまでがホンマでっかなのかはややご愛嬌の部分もあるが、日頃美味しくいただいているお寿司の見え方も変わってくるであろうノンフィクションの力作。

Posted by

『サカナとヤクザ』海の裏側:漁業とヤクザの秘密の関係 第1章:海の裏側 テレビディレクターとしての経験を持つ鈴木智彦氏は、漁業とヤクザの間の深い関係を探るため、北海道から九州、さらには香港や台湾に至るまで、広範囲にわたる「突撃取材」を敢行しました。彼の豊富な人脈を活かし、50以...

『サカナとヤクザ』海の裏側:漁業とヤクザの秘密の関係 第1章:海の裏側 テレビディレクターとしての経験を持つ鈴木智彦氏は、漁業とヤクザの間の深い関係を探るため、北海道から九州、さらには香港や台湾に至るまで、広範囲にわたる「突撃取材」を敢行しました。彼の豊富な人脈を活かし、50以上の参考文献を基に、目の当たりにした事実を集約しています。この本の魅力は、その圧倒的な情報量にあります。 第2章:漁業の暗部 昔から漁業は天候に左右される産業であり、荒天時には漁師たちは時間を持て余すことになりました。そんな彼らが時間を潰す場所が「賭場」でした。賭け事による負債が漁師たちを追い込み、彼らは自らの資産を現金化することで債務を解決していました。漁業と裏社会の接点は、このような歴史的背景から生まれました。 第3章:法律と密漁のはざまで 漁業は法律によって定められた資格、期間、海域で行われます。しかし、密漁者たちはこれらの法律を破り、利益を追求します。密漁が行われる理由は単純明快、それは「儲かるから」です。密漁を主に行うのは、表世界の漁業関係者ではありません。 第4章:密漁のターゲット 密漁の対象となるのは、初期投資が少なく、高額で販売可能な魚群です。マグロのように大型船舶が必要なものは除外され、うにやナマコ、ホタテのような小規模で採取可能な海産物が主なターゲットとなります。 第5章:ナマコという名の黒い宝石 ナマコはその高価さから「黒い宝石」とも称されますが、国内では消費量が少ないため、市場は成立していません。しかし、中国をはじめとする海外市場では需要が高く、利益を求める事業会社によって採取・輸出されています。著者は、このナマコの世界で、表だけでなく裏の事業会社も存在する可能性をつきとめます。 結論:持続可能な未来への警鐘 私たちは安価な魚を享受していますが、その裏には禁漁期間を無視した市場が存在するかもしれません。鈴木氏の本は、私たちに「普通ではないマーケット」が存在する可能性に気づき、持続可能な状態について考えるきっかけを与えてくれます。

Posted by

話題になった当時に読めばよかった。 今となってはタイトル周辺のことを頭に入れて読んでしまうので、衝撃はマイルドだ。 とはいえ、なかなか強烈な話。 ヤクザと密漁について、潜入レポもある体当たりのノンフィクション。 それにしても、どの港も怖い。 ほぼ昔話に徹していた銚子が一番面白か...

話題になった当時に読めばよかった。 今となってはタイトル周辺のことを頭に入れて読んでしまうので、衝撃はマイルドだ。 とはいえ、なかなか強烈な話。 ヤクザと密漁について、潜入レポもある体当たりのノンフィクション。 それにしても、どの港も怖い。 ほぼ昔話に徹していた銚子が一番面白かった。 北海道の根室と北方領土、ロシアスパイとの付き合いの話も凄かった。 浜のものは気が荒い、というのはよく聞く話で、そういう人たちの一部がそもそもヤクザ的な要素を多分に持ち合わせていたわけで。 今も昔も、海はスネに傷あるものが過去を捨ててヒトヤマ当てるところとして、狙われる場所だろうし。 天気稼業、自然状況に依存、そこへ来て当たり外れの大きな売り上げのサカナがいくつも生まれてしまった。 水産庁とか、役所とか、お上の性質がこの状況を生んだのは間違いない。 警察や海保との冷や汗の関係も、本当の漁師、グレーの漁師、ヤクザ、それを知ってて知らぬ顔で扱う業者たち。 どこからクロとも言えない世界に背筋が冷たくなる。 毎日食べるサカナの下にこんな世界があること、それを生んだ最大の責任者は、メディアに踊らせれて食べている私たちであることを忘れてはならない。ってわけで。

Posted by

うなぎやカニやマグロ…密漁の魚たち私は絶対食べてしまっていそうだと思った。 ヤクザのイメージは闇金融と詐欺と芸能、風俗、テキ屋だったけど確かに密漁もあるんだ。 独特の(荒っぽい)イメージがあった市場。思っていたよりさらに強かった。築地市場の潜入は読んでいてハラハラした。セーフテ...

うなぎやカニやマグロ…密漁の魚たち私は絶対食べてしまっていそうだと思った。 ヤクザのイメージは闇金融と詐欺と芸能、風俗、テキ屋だったけど確かに密漁もあるんだ。 独特の(荒っぽい)イメージがあった市場。思っていたよりさらに強かった。築地市場の潜入は読んでいてハラハラした。セーフティネットの役割も果たしているのは確かに言われれば納得ができるものだった。 ロシアや台湾などのことも取り上げられていたけど遠くのヨーロッパなどの密漁の実態も気になった。

Posted by

アワビやナマコの密漁団への取材とか、築地市場の仲卸で働きながら様子を探るとか、生々しい様子が伝わり面白い。 知り合いのヤクザから紹介されて密漁団に接近するが、密着取材は断られる(ヤクザも現場の意向を無下にできない)。 要するに反社と一般人の境界が曖昧で、もっといえば密漁と正規の漁...

アワビやナマコの密漁団への取材とか、築地市場の仲卸で働きながら様子を探るとか、生々しい様子が伝わり面白い。 知り合いのヤクザから紹介されて密漁団に接近するが、密着取材は断られる(ヤクザも現場の意向を無下にできない)。 要するに反社と一般人の境界が曖昧で、もっといえば密漁と正規の漁との境界も曖昧だということが伺える。 たとえば北欧なんかに比べて日本漁業が前近代的だという話は聞くが、これでは無理もないと思った。 そこを打破しないと発展しないと思うが、それも無理っぽいというのも見えてくる。

Posted by

面白い。 テーマが漁業という第一次産業なだけあって、どのケースも当然ながら長い歴史との関わりの中でグロテスクに進化してきた様子が伺える。 千葉の銚子や北海道の根室など聞き慣れた地名に、動いていた様々な思惑や金の話はシンプルに興味深い。 今でもそうだけど〇〇は覚醒剤が流行ったんだ〜...

面白い。 テーマが漁業という第一次産業なだけあって、どのケースも当然ながら長い歴史との関わりの中でグロテスクに進化してきた様子が伺える。 千葉の銚子や北海道の根室など聞き慣れた地名に、動いていた様々な思惑や金の話はシンプルに興味深い。 今でもそうだけど〇〇は覚醒剤が流行ったんだ〜という、パンチラインに痺れた。

Posted by

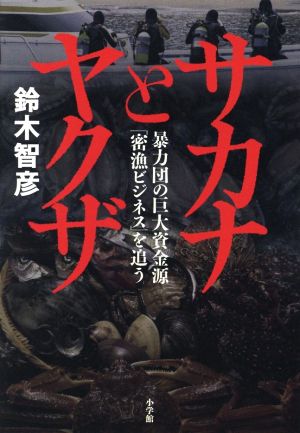

ヤクザときどきピアノという、暴力団専門のルポライターが突然ピアノに目覚めるノンフィクションを読んで面白かったので、本業の方を読んでみようと思いました。 書店で平積みされていたので書影は良く見ていました。ヤクザに興味が無かったので読む気は有りませんでしたが、思わぬルートから読みたい...

ヤクザときどきピアノという、暴力団専門のルポライターが突然ピアノに目覚めるノンフィクションを読んで面白かったので、本業の方を読んでみようと思いました。 書店で平積みされていたので書影は良く見ていました。ヤクザに興味が無かったので読む気は有りませんでしたが、思わぬルートから読みたい本となりました。 海産物は特別大好きです。みんな好きだと思いますが高級肉より高級海鮮の方がテンションあがりますよね。 食べる時密漁の事など思い浮かべる事はありませんが、ナマコ、あわび等は相当量が密漁らしいです。やくざのしのぎとして牛耳られているらしいので、僕らの食べている高級海鮮は相当量が不法なものという事です。 黒いあまちゃんにはちょっと笑いました。

Posted by

渾身のルポ。すごい裏世界感があって怖いけど読んでしまった。寿司屋に行くと素直に喜んで食べられなくなりそう

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

Session22の特集回を随分前に聞いてからいつか読もうと思って早数年。最近文庫化されたらしく読んだ。今や暴力団やヤクザは社会的に抹殺されたも同然の時代の中で「君が美味しい美味しいゆうて食べてるその海産物は暴力団の資金源でっせ?」ということを懇切丁寧に教えてくれている1冊でめちゃくちゃオモシロかった。見かけ上、イリーガルなものをキレイにしたつもりでも、バリバリ社会に食い込んでいるというのは日本でよくあるダブルスタンダードだと思うけど、それが自分の食べている海産物だなんて… 単価の高い海産物が密猟の対象であり本著ではアワビ、ナマコ、シラス(うなぎの稚魚)の密猟が取り上げられている。それぞれ場所も密猟の仕組みも異なっていて、それらの解説だけでも相当興味深い。実際に海で密猟する人だけではお金に変えることはできないので、そこに仲買人、卸、市場の小売業の人など一般人も巻き込んでいる。海産物にラベルはついておらず、正規品と密猟品がそこでミックスされた結果、我々が密猟品を食べている可能性があるという仕組み。そこに著者が果敢に突入していって実態を明らかにしようと四苦八苦格闘しており、超絶オモシロいノンフィクションのドキュメンタリーを見ている感覚でひたすらページをめくる手が止まらなかった。(築地に四ヶ月潜入取材するだなんて!)密猟が第一次産業の中でも特に苦しい漁業を生業にしている人たちの蜘蛛の糸になっているように感じた。 後半は歴史を紐解きながら海産物の密猟とヤクザ、暴力団がどのような関係を構築してきたか、またどれだけ近い存在だったか、丁寧に資料にあたりながら解説してくれている。前述の取材も然り、文献調査も相当徹底されていて前半のページターナーっぷりをいい意味でクールダウンさせてくれながら歴史をじっくりと知ることができて勉強になった。特にオモシロかったのはカニの密猟。冷戦下においてソ連のスパイをする代わりにロシア海域のカニを捕らせてもらうディールを結んでいたらしく、もはやこれは映画にすべき!というレベル。根室はいつの日か行ってみたい街になった。 本著で取り上げられている中で一番身近なのはウナギ。ニホンウナギが絶滅危惧種に指定されて一時ウナギが食べられなくなるかも?みたいな話題もあったけど、今やそんな話を聞くこともなく普通に土曜の丑の日はやっぱりウナギだよね!という社会のコンセンサスはまだまだ根強い。その需要を支える台湾、中国経由の闇ルートがあるという衝撃。暴力団は良くない!とキレイごとを言っていても、実はウナギ経由で支えているかもしれないのが本著の核の部分だろう。文庫版では映画監督の大根仁が後書きを務めておりズバリで締めていた。That's right. 魚に限らず、飽食・拝金・快楽・利便・マーケット至上の世界にどっぷり浸かって生きてきた我々は、生活をしているだけで何かの犯罪に加担している共犯者なのだ。何を食べても、何を着ても、何を買っても、世界のどこかで誰かが苦しんでいる。

Posted by