ぼくがスカートをはく日 の商品レビュー

この話自体は決して幸せなことばかりではないが、この本を皆が読んで知ることで、主人公のような人が幸せに一歩ずつ近づくのだと思う。私も自然に受け入れられるようになりたい。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

まず一言… ペイジごめんなさい。 最後まで疑ってました… LGBTへの見方が変わった1冊。 今までもLGBTには特に偏見は無かったがこの本を読んでより理解を深めることが出来た。 読んでいて途中凄く心苦しくなるところがあるが、その場面を乗り越えてこそこの本の意味があるし、得るものがある。 グレイソンの母親のような広い心を持っていたい 12歳のグレイソンの勇気に感銘を受けた サリーおばさん…もう少しグレイソンを受け止めて欲しかった ~心に残った言葉~ ・沈黙ってこんなにも自己主張の激しいものだったのか ・リスクは伴うがそれ以上のものが得られる

Posted by

途中、読むのつらかったなぁ 特におばさんがダメ でもこういうひとは現代の日本にもまだまだたくさんいるのだろうし、当事者が周りにいなかったり知識が足りないこともあって、理解がないよなあ そもそもこれまで生きてきた価値観の刷り込みによって嫌悪感や拒否反応に繋がるわけだろうけど、宗教上...

途中、読むのつらかったなぁ 特におばさんがダメ でもこういうひとは現代の日本にもまだまだたくさんいるのだろうし、当事者が周りにいなかったり知識が足りないこともあって、理解がないよなあ そもそもこれまで生きてきた価値観の刷り込みによって嫌悪感や拒否反応に繋がるわけだろうけど、宗教上の理由がある場合を除いてむしろ理解ができない… 一歩を踏み出すことは怖いしリスクが伴うし不安だし、人は現状維持を望んでしまうものだけど、でも自分をなかったことにする、見ないふりをする、考えないように感じないようにしたって、主張は湧き上がってくるものなのだろうな ちかくにそっと寄り添ってくれる人がいるかいないか、環境がそのひとの今後の人生を大きく左右する この本を読んだら、今まであまり理解がなかったひとも、少しは歩み寄ることはできるだろうか いやきっともっと論理的な理詰めの本のほうがいいんだろうな、そういうひとには 自分がマイノリティなんじゃないか?と悩むひとが読んで、少しでも救われるといいんだろうなあ でもそもそも、これは誰向け?とか少しでも考えているのがおかしいな トランスジェンダーであることに悩む子どもが主役の物語 他の小説でこんなこと考えない 自分でこれはLGBT関連の書籍だ、とカテゴライズしてしまっているのがよくない

Posted by

12歳のぼく、グレイソンは誰にも言えない秘密を抱えていた。秘密が知られないためには、他の人と関わらないほうが安全だと関わりを避けて。演劇で女神の役のオーディションを受けるまでは…。 生まれた体の性と心の性が違うとは、こんなに苦しいものなのだとグレイソンの葛藤は教えてくれる。 誰も...

12歳のぼく、グレイソンは誰にも言えない秘密を抱えていた。秘密が知られないためには、他の人と関わらないほうが安全だと関わりを避けて。演劇で女神の役のオーディションを受けるまでは…。 生まれた体の性と心の性が違うとは、こんなに苦しいものなのだとグレイソンの葛藤は教えてくれる。 誰もが自分を肯定でき、受け入れられる社会になるために、児童文学に取り上げる意味は大きいと思う。 「ぼく」と自称していたグレイソンが最後の一文だけ「わたし」に変わる。強い決意にエールを送りたい。

Posted by

4歳のとき両親を交通事故で亡くしてから、シカゴで、伯父の家族と暮らす12歳のグレイソンは、鏡の中の自分が日に日に女の子らしさを失っていくことに落胆していた。学校でも孤立している彼は、近くに引っ越してきた転校生のアミリアと親しくなり、一緒に古着屋に行く。しかし、彼が欲しいのは女の子...

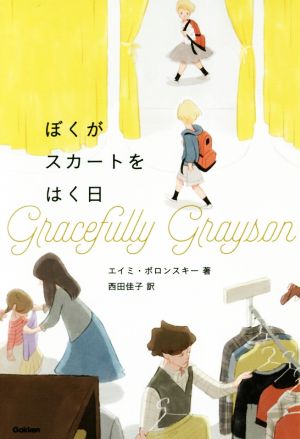

4歳のとき両親を交通事故で亡くしてから、シカゴで、伯父の家族と暮らす12歳のグレイソンは、鏡の中の自分が日に日に女の子らしさを失っていくことに落胆していた。学校でも孤立している彼は、近くに引っ越してきた転校生のアミリアと親しくなり、一緒に古着屋に行く。しかし、彼が欲しいのは女の子の服だった。アミリアとの仲も長続きしないと落ち込んだ彼は、たまたま演劇の出演者の募集チラシを見てオーディションに申し込むが、チャレンジした役はヒロインのペルセポネ役だった。素晴らしい演技をした彼に、先生はペルセポネ役を与えるが、伯母やその子どもジャックの大反対、学校内のいじめに遭う。 自分は女の子だと思う少年(少女?)が、周りの反応に怯えつつ、理解者を得て、少しずつ自己表現する勇気を持っていく物語。 *******ここからはネタバレ******* 冒頭から、女の子に憧れるグレイソンの気持ちが溢れていて、胸が痛くなります。 普通の家庭にいても自分が見かけの性に違和感を持っていることを告白するのは非常に勇気がいることだと思えるのに、それが伯父夫婦で、同じ年頃の男の子がいるなんて、どんなに息苦しいことでしょう。 最後は、自分の着たい服を着る選択をした彼。でも、どっちのトイレに入るのか?という問題も残っていて、この先にも壁があることが暗示される。 自らの性に違和感を持つ思春期の心情を細やかに表現している作品ですが、納得できないところも多々あります。 2年生まで親しかったエマは、前半の思い出の中でしか語られていず、具体的に何があったのか不明で、消化不良感が残ります。 最初に親しくなったアミリアとは、古着屋に行って、女の子の服を着たグレイソンの姿を見てから疎遠になったが、その後もそのままだ。彼女は、グレイソンを理解するキーパーソンになりそうだったのに、後半はその他大勢になってしまった。 グレイソンの理解者フィン先生も不可解。ゲイとの噂もあるらしいが、それについては言及されていない。グレイソンをヒロイン役に抜擢したことで退職させられたと言われていたが、これについてもちゃんと説明されていない。先生が、自分の希望で退職するのであれば、校長が、先生とグレイソンが1対1で話をするのを禁じる理由がないと思うのだが。 伯父の長男ジャックは、昔は優しかったのが、今はいじめっ子だ。この変容の理由にも触れられていない。 ジャックの弟のブレットがいい味出してます。ペルセポネ役のことで家庭内で揉めているとき「なんでグレイソンがペルセポネをやっちゃいけないの?だって、劇は劇じゃないの?」 クラスメートや演劇仲間など登場人物は多いが、そのほとんどとはあまり密接に関わりがない。名前が多い分だけ、追うのに疲れる。 でもきっと、こういう方が現実的なのでしょうね。 グレイソンの語りとして描かれている物語だが、最後に「わたし」というまでずっと一人称は「ぼく」だった。彼の用いる言葉も、ほぼジェンダーレスで女言葉は使われていない。「ぼくは女の子だ」と行った具合に。これは訳者の意図なのか? 表紙の絵が可愛らしすぎて、日に日に女の子を失いつつある悲しみからは程遠く感じます。 物語と言う面からはちょっと不満が残る作品ですが、グレイソンの苦悩はよくわかりました。 いろいろな気持ちを持つ人たちに優しい社会を作っていけたらいいなと思える作品です。 表現は平易なので、内容を理解できるのなら、中学年からでもイケます。

Posted by

グレイソンは、頭の中で、自分はスカートを履いている、と思っている。 落書きした絵も、頭の中で補完して、お姫様だと思っている。 でも、現実は、「僕」は「男の子」で、履いているのはバスケの短パンとTシャツ。 そんなグレイソンが、学校演劇に出ることになった。 ペルセポネ、つまり、女性の...

グレイソンは、頭の中で、自分はスカートを履いている、と思っている。 落書きした絵も、頭の中で補完して、お姫様だと思っている。 でも、現実は、「僕」は「男の子」で、履いているのはバスケの短パンとTシャツ。 そんなグレイソンが、学校演劇に出ることになった。 ペルセポネ、つまり、女性の役で。 指導してくれるフィン先生は始めこそ少し驚いていたが、グレイソンの心を見透かしたかのように、今まで通り、でもグレイソンを尊重してくれた。 とても良い先生に出会えた。 けれども、現実はそんなに良い人ばかりではない。 焦る叔母夫婦、亡くなった母親のこと、友達との関係。 いろいろな問題が山積み。 だが、グレイソンは勇気を出した。支えてくれる人たちと一緒に。 私には当事者たちの気持ちはわからない。 だが、当たり前と思われたことを壊すのはとても怖いことは知っている。 今度新しくなる制服の帽子を、女性用ではなく男性用を選んだだけでも心が揺らいだのだ。 「え?女なのに?もしかして?」と思われるのが怖くて。 みんなが「女性用」だった形を選んでいるだろうから。 全然別の理由でも、いろいろ言われるかもしれない。 それを完全に無視できるほど私の心は強くない。 でも、それが何? 私は私、と言えるのならば、どんなに楽だろう。 どんなに晴れやかになれるだろう。 本書はLGBTQの人はもちろん、「私は私」と言いたいすべての人に捧げる物語だ。 自分を受け入れられたら、他人も受け入れられる。 それが結局は、win-winの世界、生きやすい社会につながるのだ。

Posted by

子どもが借りた本。表紙の絵とタイトルに惹かれて手に取った。 これは、トランスジェンダーと思われる12歳の少年の目線で、彼の学校での日々や心に降り積もる思いが書かれた物語だ。 日本では、多感な中高生時代にLGBTの当事者がカミングアウトするということは、ほとんどないだろう。その多く...

子どもが借りた本。表紙の絵とタイトルに惹かれて手に取った。 これは、トランスジェンダーと思われる12歳の少年の目線で、彼の学校での日々や心に降り積もる思いが書かれた物語だ。 日本では、多感な中高生時代にLGBTの当事者がカミングアウトするということは、ほとんどないだろう。その多くはきっと誰にも心の内を話せないまま、自分にも周りにも違和感を抱えながら学校という狭い枠の中で苦しい毎日を過ごしているのだと思う。 主人公のグレイソンは、一番の理解者であったはずの両親を幼い頃に亡くしており、心の支えがない中なんとか周囲に怪しまれないように、自分を殺して通学している。しかし、あるきっかけにより、校内の演劇活動の女神の役のオーディションを受けることを決意する。そして本当の自分になる勇気を演劇を通して育てていく。 アメリカのシカゴが舞台だが、アメリカでもこうなのか(ある意味日本より保守的なのかもしれないが)、と思う。日本でも、LGBTと呼ばれる少数派の人たちが注目され、その法的権利を守る活動などが盛んになってきている。私の務め先でもNPOによる生徒、職員それぞれに向けた講演があったが、このような小説が身近になることで、より当事者に寄り添うことができるようになるのではないかと思う。 先日読んだ、夏川草介さんの本にもあったが、本は、様々な人の生き方や考え方に触れることができる、それは人を思う気持ちを育ててくれることでもある。2019.8.18

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

図書館の新刊コーナーで見つけて速攻借りてしまった本です。1日で読み終わりました。すごく良かったです。 可愛いスカートをはきたいと純粋に願う12歳の男の子グレイソン。周りからの視線に不安になったり葛藤を抱えたりしながらも、正直に真っ直ぐな気持ちで自分の想いと向き合う彼を優しく見守りたくなる本でした。 この話題を現実味を持って描くのに切っても切り離せないのは、保護者との衝突やいじめ問題だと思います。この本でも確かにそれは描かれていますが、いじめ描写は最小限で、あくまで主人公の心理描写を丁寧に描いていて、何より真剣に彼と向き合って彼を受け入れて支えてくれる大人や友達の存在が大きいと感じました。それはとても優しい世界です。その優しさはごく普通で当たり前のことで、現実もそうであるべきだと読者に語りかけているように受け取れました。同時に、もしグレイソンと同じように悩んでいる子どもがこの本を読んだとき、味方になってくれる人は必ずいるから安心してよいのだという救いになる本だとも思えました。 また、グレイソンの一人称視点で物語は進んで、一人称はずっと「ぼく」でしたが、物語の最後、女の子の自分を完全に受け入れ生きていくことを決意したグレイソンの、最後の一文の一人称が「わたし」になっていたのは素晴らしい翻訳だと思いました。

Posted by

「ジョージと秘密のメリッサ」で初めてLGBTをメインテーマにした児童書を読んで、これが2冊目です。 ジョージを読んだ時も思ったけど、LGBTについて子どもたちがどう受け止めるのか、こういう本がないとなかなか考える機会がないので、大人にとっても子どもにとっても、とても良い本だなと思...

「ジョージと秘密のメリッサ」で初めてLGBTをメインテーマにした児童書を読んで、これが2冊目です。 ジョージを読んだ時も思ったけど、LGBTについて子どもたちがどう受け止めるのか、こういう本がないとなかなか考える機会がないので、大人にとっても子どもにとっても、とても良い本だなと思いました。 ジョージが小学生の高学年向け、こちらの本は中高生向けかなと思いました。 ジョージでは悩みながらも、周りに理解者が多く出てきて、読むと勇気を持てるような優しい物語でした。 でもこの本はもう少し複雑。優しいだけじゃない世間が出てきます。 自分がどうしたいのか葛藤する様子や、なかなか周りに理解されない苦しみの他、どう向き合えば良いか悩む大人たちの姿も丁寧に描かれていて、色々考えさせられました。 表紙が可愛くて手に取りましたが、読んでみて良かったです。

Posted by

主人公がスカート(に象徴される女性)に憧れる気持ち、自分の性に違和感を感じている様子がよく伝わってきた。 理解ある先生に出会い、演劇を通して自分を表現できるようになってよかったと思った。

Posted by