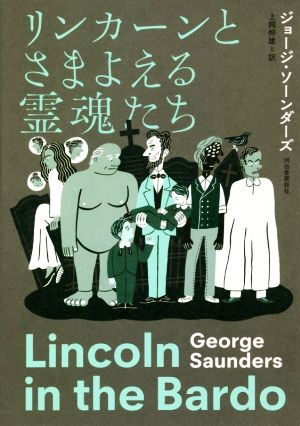

リンカーンとさまよえる霊魂たち の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

【生と死の狭間での気づき】 御話の進め方が新感覚の本でした。 お話は、アメリカ大統領のリンカーンが幼い息子のウィリーを病気でなくしてしまう実体験をもとに繰り広げられています。 お話の進め方が独特で、 実際にある文献資料と架空の資料を引用する形で、現実世界の文章が構成されています。 一方、生と死の狭間にある亡霊たちの世界では、彼らの会話劇のような形で構成されています。 ・・・ その世界では、 自分が死んだことを認められない亡霊たちの、未練や執着を顕にされています。 父リンカーンが息子の棺を訪れた際に、 亡霊ウィリーが父の身体にたまたま入り込んで、その心の声を聴くことになります。 そんな目新しい状況に、古参の亡霊者たちが少し興味を示します。 リンカーンの心の内には、 現実に自らの指揮により、多くの犠牲者が出ていることとの矛盾も省みられます。 息子の埋葬の日は、南北戦争でのドネルソン砦の戦いで、勝った北軍も負けた南軍も両軍1000人以上の兵士の死が発表された日でした。 「彼は一人だけだ。それなのに、この重みに私は死にそうになる。 …」 息子という一人をなくしたことで悲嘆にくれている自分に気付き、戦争の犠牲者への捉え方を少し変えることとなったのかもしれません。同時に生まれるのは、自分は何をしているのか、という避けられない問い。 ・・・ 亡霊者の世界では、最後の審判のシーンも出てきました。 ここでの行動はもう意味を持たない。 実世界での行動はもう変えられない、手遅れだ、と嘆きながらも、 審判での報いを恐れ、未だ死を先延ばしする人々。 虚栄心、他者の評価、運命という言い訳、尽きない欲、すべての利己心を克服できないでいる幽霊たち。 でもウィリーが来て、そして死んだ息子を見捨てずに棺を訪れる父リンカーンと交流する中で、幽霊の世界でも少し変化が。 父リンカーンがまた棺を訪れた際、今度は古参亡霊者の2人(ハンス・ヴォルマンとロジャー・ベヴェンズ3世)が、リンカーンのなかに入り込み、心の内を知ることから、新しい展開が生まれます。 もう一度、ウィリーを父の身体に入り込み、父の思いが息子に伝わることで、ウィリーがここに留まることなく、旅立つことが大事だ、と。 父と子の再交流というミッション! そして、偶然にもウィリーをなんとかしようという集団行動(みなでリンカーンの身体に入り込む!)が起こったときに、 自己の拡張を感じる体験をします。 そう、幽霊たちが気付いたことは、 個々での行動は必ずしも無意味ではないということ。幽霊となっていたウィリーを助け、実世界の父リンカーンをも助けることに貢献していたのです。 ___彼の心は新たな悲しみへと傾斜していった。世界は悲しみに満ちているという事実へ。すべての人が悲しみの重術を背負って努力している。すべての人が苦しんでいる。どのような道を進もうと。 すべての人が苦しんでいるという事実を忘れてはならない(満足し切っている者は一人もいない。すべての人が不当に扱われ、無視され、見過ごされ、誤解されている)。ゆえに、人は関わりのある人々の重荷が少しでも軽くなるように全力を尽くさなければならない。自分のいまの悲しみは自分特有のものではまったくない。これに似た気持ちを多くの人々が味わってきたのだし、これからも味わうことだろう。あらめる時代に、どんな時においても。だからこれを長引かせたり。誇張したりしてはならない。というのも、こういう状態にいると、自分は何の役にも立たない。そして、この世界における自分の地位からすると、大きく役に立つか害になるかのどちらかなのだから、沈み込んでいるわけにはいかないーーそれを避けることができるのなら。(本文より、ハンス・ヴォルマン) 皆に悲しみがあり、皆に悲しみに寄り添い、他者を助けられるー生きる意味の話もありました。 ・・・ キリスト教圏の、生と死の狭間、という設定は、やっぱり独特の雰囲気が漂い、引き込まれました。

Posted by

これは彷徨える悲しい死者の物語。 この世に未練を残した死者たちは、それぞれ利己的で偏屈で卑屈で、だけど愛嬌もありユーモラスに溢れている。 そんな彼らのもとに、幼くして亡くなったリンカーンの息子ウィリーがやってくることから、物語は動き出す。 彼らは、幼い子どもがこの世に留まろうとす...

これは彷徨える悲しい死者の物語。 この世に未練を残した死者たちは、それぞれ利己的で偏屈で卑屈で、だけど愛嬌もありユーモラスに溢れている。 そんな彼らのもとに、幼くして亡くなったリンカーンの息子ウィリーがやってくることから、物語は動き出す。 彼らは、幼い子どもがこの世に留まろうとすることでおこる醜悪な変化から守ろうと、一致団結してリンカーンの中に入って奮闘する。 息子を失う悲しみと、南北戦争の対比や、1860年代当時の黒人差別と貧困が見事に、死者の世界を通して描かれている。 死者はどこまでも自己中心的で、承認欲求に溢れ、生前の行為を正当化しようと歪んだ認知の中にいる。 しかし、それらはどれも私を共感させてギクリとする。 誰だって、こんなふうに死んだらこうなるんじゃないだろうか?と死者を擁護したくなる。

Posted by

こういう書かれ方珍しくない!!? へえ~~~~~~~~~となった リンカーンへのディスりって訳ではないんだろうが…凄いな…

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

1862年2月20日、アメリカ。南北戦争中の米大統領エイブラハム・リンカーンの三男ウィリーが病死した。真夜中、棺のなかで目を覚ましたウィリーは墓地に住む奇妙な3人組に取り囲まれ、あれやこれやと指図を受ける。そこに父のリンカーンがやってきて、すでに冷たくなったウィリーの体を抱きしめた。その光景は墓場をさまよう霊魂たちの心を突き動かし…。史実のなかの特別な一夜を描いた、センス・オブ・ワンダーの物語。 実在するインタビューや伝記の数々と、創作キャラクターである霊魂たちの言葉を、どちらも〈死者の声〉として同列に並べるという卓越したアイデアを採用し、文字面はものすごくにぎやかなのに現実に起きたこと(リンカーンの墓地訪問)自体はこれ以上なく静か、というコントラストが鮮やかな作品。 この小説は全てのシーンが両義的だ。墓地をさまよう死者たちは棺を「病箱」と言い、死体を「病体」と呼んでいる。昇天することを敗北と捉え、墓地に居残り続けることに誇りを持っていると嘯くが、ウィリーのような少年がそうあるべきでないことはわかっている。死してなお、人は自分を偽ることをやめられないという可笑しさと哀しさ。 素っ裸で勃ちっぱなしの快楽主義者ヴォルマンと、興奮すると目鼻が無限に増える詩人のベヴィンズは猪八戒と沙悟浄のような関係。二人が同時にリンカーンを操ろうとして重なり合い、お互いの意識が一つになる場面は、やりとりこそ滑稽だがとても感動的だ。その二人に呆れつつ行動を共にする牧師のマーカスは、情けない三蔵法師というところ。でもだからこそ、彼が最後に勇気を振り絞る姿に胸を打たれる。 第2部からは柵で区切られた黒人と貧者の墓地から〈白人墓地〉へ霊たちが大挙してくる。白人が建てた柵は白人の霊には超えることのできない毒だが、黒人の霊は易々と通り抜けられるという逆転現象が痛快。そして南北戦争が生んだ死者と、戦争以前に人間扱いもされず死んでいった者たち、それぞれの大義が錯綜する。歴史は両義的である。そのことがリンカーンという一人の男とその息子の死の物語の上に重くのしかかっている。ただその重たい物語を、当時の人たちの証言のブレなどを織り込みながら、しなやかで軽やかな会話劇に練り上げた。それが本書のすばらしさだし、楽しさである。 黒人の霊がリンカーンのなかに入り込み、そのまま歩幅を合わせて一緒に墓地をでていくという結末は不思議な余韻を残す。作中、霊が本当に生者に作用できるのかは注意深く曖昧にされているが、黒人の霊がリンカーンの体を通して何を見、何を感じたのか、それでまた一冊書いてほしいくらい。

Posted by

未練を持って死を認めずこの世に留まり続ける霊魂たち。そこにリンカーンの幼い息子が加わる。悲しみに沈み生きる希望を無くして息子を訪ねてくるリンカーン。身体に入り、伝え、光となって成仏する霊たち、もう一人の息子の存在を思い出し、使命を果たそうと思い直すリンカーン。 アメリカ人にとっ...

未練を持って死を認めずこの世に留まり続ける霊魂たち。そこにリンカーンの幼い息子が加わる。悲しみに沈み生きる希望を無くして息子を訪ねてくるリンカーン。身体に入り、伝え、光となって成仏する霊たち、もう一人の息子の存在を思い出し、使命を果たそうと思い直すリンカーン。 アメリカ人にとっての面白さがあるんだろうと思いました。奴隷、内戦、男女様々な境遇のリンカーンの時代、そして彼のその後の行動をよく知っているからこその。

Posted by

次男を無くしたリンカーン大統領は、夜墓場を訪れる。リンカーンの又来るという言葉で息子の霊は、墓場をさまよう。墓場には、息子だけでなく現世にしがらみを残す霊がたくさんさまよっていた。 キリスト教の国の話ではあるけれど、仏教でいう成仏できないという言葉がぴったりの霊魂たち。その現世...

次男を無くしたリンカーン大統領は、夜墓場を訪れる。リンカーンの又来るという言葉で息子の霊は、墓場をさまよう。墓場には、息子だけでなく現世にしがらみを残す霊がたくさんさまよっていた。 キリスト教の国の話ではあるけれど、仏教でいう成仏できないという言葉がぴったりの霊魂たち。その現世に執着するそれぞれの理由が霊の個性を助長していてクスリとさせる。エンディングは一気呵成に(笑いと共に)進んでいく。 ユーモラスで面白いが、その書き方になじむのに少し時間がかかるかも。地の文が無く、それぞれの独白や記録文(本物あり架空のものあり)の引用で語られていく。そんな形式も含め、ユニークな小説だった。

Posted by

息子の死に面したリンカーンを、当時の文献や周囲の人たちの証言を細切れに引用しながら(虚実取り混ぜてあるらしい)、描出する。戦争でたくさんの人びとの命が失われる中、好意的なものも、否定的な意見もある。 現世に未練のある霊魂たちも引用形式で登場するという実験的な手法が新鮮で面白かった...

息子の死に面したリンカーンを、当時の文献や周囲の人たちの証言を細切れに引用しながら(虚実取り混ぜてあるらしい)、描出する。戦争でたくさんの人びとの命が失われる中、好意的なものも、否定的な意見もある。 現世に未練のある霊魂たちも引用形式で登場するという実験的な手法が新鮮で面白かった。 死後もなお純粋なリンカーンの息子、ウィリーが霊魂たちを巻き込み、どんな人生であれ、生きることの尊さを実感した。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

鴻巣友季子の2018年のベスト。 ブッカー賞に輝いた本書は抜きんでた傑作と言えるでしょう。 息子の墓を訪れる父と、ウィリー、さらには死ねずにさまよっている人々の霊を交流させてしまうのです。 卓抜なのはリンカーンその人の声だけを空洞化させていること。主人公は声をもたず、演じず、コロスだけが延々と語りつづけ、その空白にリンカーンの悲しみと苦悩と、泥沼化した南北戦争の実態を浮かびあがらせる凄技。しかも、書籍や新聞などさまざまな文書からの大量な「引用」がコロスに参加します。 聞け、空洞に響くアメリカの亡霊たちの声を!

Posted by

1862年2月、南北戦争中のアメリカで、1人の少年が病で世を去る。 ウィリー・リンカーン、時の大統領エイブラハム・リンカーンの愛息だった。 リンカーン大統領は激しく嘆き、息子の遺体が安置された納骨所で長い時を過ごしたという。 戦争の最高司令官である彼が、愛する肉親を失ったとき、そ...

1862年2月、南北戦争中のアメリカで、1人の少年が病で世を去る。 ウィリー・リンカーン、時の大統領エイブラハム・リンカーンの愛息だった。 リンカーン大統領は激しく嘆き、息子の遺体が安置された納骨所で長い時を過ごしたという。 戦争の最高司令官である彼が、愛する肉親を失ったとき、その胸に去来していたものは何か。 これは、リンカーンが息子の死を悼み納骨堂に籠ったというささやかな実話を元に、彼の内面に分け入ろうとするフィクションである。 構成はなかなかユニークで、当時の証言記録をつぎはぎにした「史実」部分、それから亡くなったウィリーが出会う幽霊たちのおしゃべりが綴られる「亡霊」部分に分けられる。 「史実」部分では、著者は多くの史料に当たったようである。何冊かの史料から数行ずつ引用しながら、リンカーンの哀しみを立体的に描き出していく。但し、この史実部分にも著者の創作は含まれているようである。 「亡霊」部分では、この世に未練を残し、それゆえあわいに残り続けている多くの亡霊たちが賑やかに語りだす。原題は"Lincoln in the Bardo"だが、Bardoとはチベット仏教に由来する言葉だそうで、死と再生の間に霊魂が済む世界(=中有)を指す。自らの生前の思い出や後悔など、こちらの語りも数行のものが大部分だが、彼らは相当おしゃべりで、その語りが数ページにわたることもある。 短い個々の事実やセリフがパッチワークのようにつなぎ合わされて、1つの世界を造り出すという特異な形式である。 ウィリーは無垢で愛すべき少年だったようで、リンカーンの嘆きは実際に非常に深かったようだ。 身も世もなく嘆き悲しみ、ついには遺体を棺桶から抱き上げてしまう。 それを見ていた亡霊たちは驚いた。何せ、彼らにはそんな風に嘆いてくれる人はいなかったのだ(いたのであれば霊魂として宙ぶらりんな場所にいつまでも留まってはいないはずなのだ)。そしてウィリーと父のリンカーンに興味 を持ち、ウィリーに話しかけたり、リンカーンの中に「入りこもう」としたりする。亡霊となった彼らは普通のやり方では生者と会話することはできないのだが、どうやら体に入り込むことで、ある程度相手の考えていることがわかるようなのだ。 世の中に思い残すことの多かった彼らは、あるいはたくさんの目と鼻と手を持ち、あるいは素裸で局部が異常に大きく、あるいは牧師なのに最後の審判を非常に恐れていたり、心身ともにアンバランスである。生前の哀しみや苦しみを忘れることができないでいる。 彼らが「ここ」に留まっていることに関しては1つ秘密があるようで、物語が進むにつれて、その謎も徐々に明らかになっていく。 饒舌に語られる亡霊たちの生前の姿は当時の世相を描き出す。 一方、背が高く無骨であったらしいリンカーンの不器用な嘆きの手触りが感じられるのも、著者の手法が功を奏しているところだろう。 ウィリーは確かに愛すべき子どもだったのだろう。しかし、当時、同時に戦争で数多くの人が死んでいた。自らにとっては太陽であるような1つの小さな命の終わり。その死に打ちのめされたことが、他の多くの死にも思いを馳せることになっただろうか。 亡霊たちの語りの中に浮かび上がる歴史の群像。なかなか意欲的な1作である。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

現時点ではソーンダースの一番長い作品。結構分厚いけど、霊魂たちのそれぞれの語りの間にスペースが空いているので、トータルそんなに文章量多くない。長そうだなあと敬遠している人は安心してください。 奇想というか着想の突拍子のなさでは際立つ作家だけど、今回もキリスト圈ではユニークな設定かもしれない。仏教だと成仏するまでに四十九日あるわけだから、(この本の登場人物たちはもっとずっと長いことあの世とこの世の間に留まっているのだけど)そうびっくりする設定でもないのだが。 「物質が光となって花開く現象」というのも「成仏」と考えれば分かりやすい。 現世に執着しすぎてあの世に行けず墓場に留まっている霊魂たちの物語と南北戦争中に息子を病気で亡くしたリンカーンの思いと行動が交錯する。 霊魂の話だけでも充分面白かったと思うが、リンカーンと歴史の問題を巧みに織り込んことで深みを増している。霊魂が生きている時にどんな人物であったか、それだけでも歴史ものとしてとらえることができるが、リンカーンの心に霊魂たちが入り込むことで彼の心に変化がおこるというのが極めてユニーク。 最初のハンス・ヴォルマンの人生と死後の様子には笑ってしまったが、よく考えたらヴォルマン、立派だったね。 私の心に残った霊魂は黒人奴隷。主人から大切にされ、家族と家も持てたけれど、生きている間真に自由を感じ、思いのまま生きたことは一度もなかった。主人とその家族を愛し、感謝もしているが、それでも自分が人間として気ままに生きることはできなかったことを納得できずにいる。 ただ一人死んでいる自覚がある牧師?トーマス師の成仏の仕方、ヴォルマンとベヴィンズの最後のシーンは泣けた。 ソーンダースにしか書けない人間愛とアメリカ史の物語だった。

Posted by

- 1