真珠郎 改版 の商品レビュー

文豪きょうは何の日?横溝正史の亡くなった日。 鬼気迫る美少年「真珠郎」の悲しき出生の秘密。 由利麟太郎シリーズ。 だったけど、登場は後半のみ。 序詩 真珠郎はどこにいる。から始まる怪奇ミステリー。この一文が、物語を総括しています。 友人に誘われた旅先で、遭遇した殺人事件。その猟...

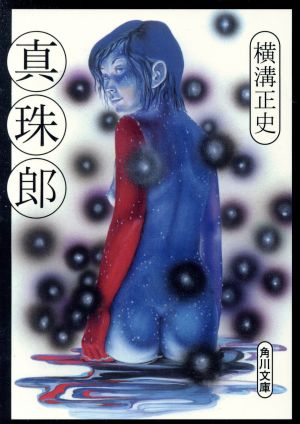

文豪きょうは何の日?横溝正史の亡くなった日。 鬼気迫る美少年「真珠郎」の悲しき出生の秘密。 由利麟太郎シリーズ。 だったけど、登場は後半のみ。 序詩 真珠郎はどこにいる。から始まる怪奇ミステリー。この一文が、物語を総括しています。 友人に誘われた旅先で、遭遇した殺人事件。その猟奇的な手法。怪しげな老婆達の登場。 読んでいたつもりでしたが、初読でした。 美少年真珠郎は、その媚態を見せない。 彼は、何処に隠れているのか。 この装丁の絵は、ネタバレになるのでは? 孔雀屏風 六曲一双からなる屏風。半分に裂かれたまま。 屏風とともに引き裂かれた恋。 出兵士の夢ある想いと共に 裂かれた屏風が呼び合い、過去の恋が成就する。 と思うのです。

Posted by

表題作は、ちょっと怪奇的な感じなのか? と思いきや探偵由利徹が出てきてきっちり解明してくれた。 由利徹は金田一耕助とタイプが違ってスタイリッシュな感じ。 もう一編はファンタジックな感じを受けた。

Posted by

殺人鬼になるべく育てられた美青年の物語。金田一シリーズより読みやすかった気がした。途中でそういえば由利麟太郎シリーズだったかと思い出すほど、由利先生は中盤以降に登場し今回影も薄い。以前も『夜歩く』だったかで、死体の首を切り落とすことの意味を説いていたので真相には見当がつくが、湖...

殺人鬼になるべく育てられた美青年の物語。金田一シリーズより読みやすかった気がした。途中でそういえば由利麟太郎シリーズだったかと思い出すほど、由利先生は中盤以降に登場し今回影も薄い。以前も『夜歩く』だったかで、死体の首を切り落とすことの意味を説いていたので真相には見当がつくが、湖畔の洞窟シーンなど恐ろしい雰囲気は迫力満点。 同時収録の『孔雀屏風』は横溝正史のイメージと全く違う時代を超えた恋愛ロマンスといった様相で、意外だが素敵だった。 読了後にじっくり眺めると、表紙でちゃんとネタバレしていた。

Posted by

まず文章がとてもうまい。情景描写(怖いの含めて)、もそうだし、そして読みやすくどんどん進める。真珠郎、残忍な殺し方でホラーだったけど、最後に行くとその構成のまとまりのきれいさに驚いた。主人公、釣り込まれて……!

Posted by

表題作は1936(昭和11)年から1937(昭和12)年に発表。 横溝正史を読むのは、実は初めてだ。横溝正史といえば金田一耕助探偵の『八つ墓村』などが続々と角川から映画化されたのが私の小中学生の頃で、「八つ墓村のたたりじゃ〜」などと言うのが友人たちの間で流行った。そのくらいの...

表題作は1936(昭和11)年から1937(昭和12)年に発表。 横溝正史を読むのは、実は初めてだ。横溝正史といえば金田一耕助探偵の『八つ墓村』などが続々と角川から映画化されたのが私の小中学生の頃で、「八つ墓村のたたりじゃ〜」などと言うのが友人たちの間で流行った。そのくらいの世代の日本人の多くは、だから横溝正史の作品世界を知ってはいるのだが、実際に原作を読んだことのある人はそう多くはないのではないか。しかし、現在も書店には角川文庫の横溝正史が幾らか並んでいるから、今でも読んでいる人はいるのか。 本作は金田一耕助探偵の出てこない単発作品と思って買ったのだが、実は由利麟太郎という、横溝正史のもう一人の探偵シリーズに属する作品だった。 極めておどろおどろしい、怪奇幻想趣味に満ちた小説だ。エドガー・ポーの『アッシャー家の崩壊』の構成法と同じような手法で書かれており、もちろん横溝正史は江戸川乱歩と同様にポーを耽読しただろう。と同時に、ムカシの紙芝居ような、ケレン味に満ちた庶民的な物語の系譜にも連なっているように思える。たぶんこの大衆文化(サブカル?)は江戸時代から始まっている。泉鏡花も最初期、1890年代あたりにはこの路線の探偵小説を多く書いている。ちなみにポーの和訳は1887(明治20)年以降のようだ。 非常に不気味な本作は、怪奇小説であると同時に推理小説でもあるが、この時代の探偵小説の多くがそうであるように、いささか現実離れした事件推移、トリックに満ちている。だから現代の読者はこれを読んで鼻白むだろうか。しかしそれは、単に時代の様式の相違というものだ。数年前にみんなが着ていた服装が今はダサいと烙印を押されるようなものだ。現在はもっと「現実っぽい」書き方が要求されるが、しかし映画などを見ると陰謀論的な設定がメインストリームを形成しており、虚構の位相がちょっとずれただけのようにも考えられる。たぶんこのようなフィクション世界における虚構性の変化は、時代の文化的変容と軌を一にしている。 とりあえず「鼻白む」のをおあずけにして読めば、本作は十分に楽しめる内容だ。登場人物の欲望(恋愛要素)も絡んで心的表象が幻想的に揺らいでゆくのも優れている。 私は人々が何に恐怖し、何を欲望したかということに興味があるので、白黒の怪奇映画などもよく観る。だからこの作品も大いに楽しんだ。何よりも、ポー的な構成法のほとんど完全な体現という点で、一つの優れたモデルとして、私は本作を高く評価する。

Posted by

(短めの)長編「真珠郎」(1936~1937年)と 短編「孔雀屏風」(1940年)の二編を収録した文庫の 改版(2019年5月)を購入、読了。 旧版で2~3度読んだが、もう一度。 2020年にドラマ『探偵・由利麟太郎』がツボッて 関連本を買うついでに入手し、積んでおいたもの。 ...

(短めの)長編「真珠郎」(1936~1937年)と 短編「孔雀屏風」(1940年)の二編を収録した文庫の 改版(2019年5月)を購入、読了。 旧版で2~3度読んだが、もう一度。 2020年にドラマ『探偵・由利麟太郎』がツボッて 関連本を買うついでに入手し、積んでおいたもの。 「真珠郎」は《由利麟太郎》シリーズに属するが、 由利先生は後半まで登場しないし、 相棒・三津木俊助も出て来ない。 しかし、ムズムズするくらい好き過ぎるので、 グダグダ感さえも許せちゃう(笑)。 同じ大学に勤務するが分野も違い、 さして親しくはない乙骨三四郎から声を掛けられ、 避暑地で共に夏を過ごすことになった椎名耕助。 二人は長野県N湖畔の、 かつては遊郭で春興楼と呼ばれた鵜藤邸に投宿し、 主の姪である美女・由美の世話を受けるうち、 蔵に何者かが軟禁されているのではないかと察し……。 聡明で穏やかな大学講師が 猟奇的な事件の目撃者になってしまう。 実直かつ一途である故に、 明晰な頭脳を持ちながら犯人の目眩ましに翻弄される悲劇。 謎めく美貌の殺人鬼のイメージと、それを憎みつつ、 どこか憧れに近い気持ちで見つめてしまう、 ごく普通のいい人――というコントラストがかなりツボ ……って、旧レビューと同じ文言しか出てこない(汗)。 だが、構わない(笑)。 多分これから先も折に触れて読み返す(キリッ)。 おまけの「孔雀屏風」は 戦場から届いた従弟の手紙が発端の、 二つに裂かれた屏風を巡る奇譚。

Posted by

戦前の小説らしいのだが、戦後の「八つ墓村」や「犬神家の一族」等々の要素があちこちにあって、もぉー、ニンマリ。 そして、横溝正史と言えば、読んだ後に残る、一抹の哀感。 横溝正史のいい所であるそれが、ちゃんと担保されている。 つまり、ぶっちゃけ言えば、すでにワンパターン!w ただ、そ...

戦前の小説らしいのだが、戦後の「八つ墓村」や「犬神家の一族」等々の要素があちこちにあって、もぉー、ニンマリ。 そして、横溝正史と言えば、読んだ後に残る、一抹の哀感。 横溝正史のいい所であるそれが、ちゃんと担保されている。 つまり、ぶっちゃけ言えば、すでにワンパターン!w ただ、それは横溝正史だから。横溝正史が横溝正史の小説の中でワンパターンしている分には大歓迎なわけだ。 ていうか、主人公の椎名耕助って、ミョーに「姑獲鳥の夏」での関口くんとダブるんだけど? えっ。もしかして、彼のキャラはここからきてる? なぁ~んて思ってしまうと、この話と「姑獲鳥の夏」って、どこか似ているよーな、似てないよーな!? 「姑獲鳥の夏」、また読んでみようかな。 オマケのようについていた、「孔雀屏風」がまたよかった。 これも、まさに横溝正史の要素がいっぱい詰まってるって感じ。 この話の冒頭、戦地にいる主人公の従弟が、雑誌で見た女性を知らないはずなのに見覚えがあると疑問を持つ流れ。 実は、自分も全く同じ経験があって。TVを見ていて出てきたタレントが全然知らないはずなのに(そもそも年が違う)、頭の中のどこかにそのタレントと同級生だった記憶が間違いなくある(?) なのに、その記憶がどうしても取り出せない…、みたいな(^^ゞ あの時は、その記憶が思い出そうと七転八倒な思いをしたがw、そういう意味でもよかった。 ただ、これはこれでいいのだけれど、もっと膨らませて、長編にしてほしかったなぁー。 そういえば、この本。2年くらい前にジュンク堂系列の本屋が再発した時に買ったんだけど(つまり、今まで積読本だったw)。 最近、角川でも再発したみたいで、ちょっと悔しいw ていうか、横溝正史といえば、やっぱりこの表紙なわけで。全部と言わないまでも、有名どころはこの表紙で再発してくれないかなぁー。 ちなみに、★5つはオマケ。 特にファンでもなく、また、今までに横溝正史を読んだことがない人が読んだとしたら、★は3つくらいが適当だと思う。

Posted by

金田一耕助の前にシリーズ化された由利先生シリーズの代表的作品が、本書表題の「真珠郎」。由利先生とは、かつて警視庁の名捜査課長を務めた後、私立探偵となった由利麟太郎。「真珠郎」では、後半部分から突如搭乗する。もう一作品収録されているのが、「孔雀屏風」で、これには由利先生は登場しない...

金田一耕助の前にシリーズ化された由利先生シリーズの代表的作品が、本書表題の「真珠郎」。由利先生とは、かつて警視庁の名捜査課長を務めた後、私立探偵となった由利麟太郎。「真珠郎」では、後半部分から突如搭乗する。もう一作品収録されているのが、「孔雀屏風」で、これには由利先生は登場しない。

Posted by

これを初めて読んだのは、中学一年生のときだった。横溝正史初読みになったこの本は、何かの折には話題にしたが、いつだったか、角川の「横溝正史フェア」で見かけて立ち読みをした。妖気が漂う耽美的な文章、時代を感じさせる舞台装置や血なまぐさい殺人事件、少し思い出したが読み返す気分ではなかっ...

これを初めて読んだのは、中学一年生のときだった。横溝正史初読みになったこの本は、何かの折には話題にしたが、いつだったか、角川の「横溝正史フェア」で見かけて立ち読みをした。妖気が漂う耽美的な文章、時代を感じさせる舞台装置や血なまぐさい殺人事件、少し思い出したが読み返す気分ではなかったのでまた次にしようとそのままになっていた。 そのとき展示されていた25冊の殆どは読んでいたし、そのときは、こどものころに受けた珍しい「真珠郎」という題名の衝撃がまだ収まっていなかった。 先日立ち寄った古書店でたまたまこの本を見つけた、古い本独特のにおいと黄色く変色した表紙が懐かしかった。 浅間山の麓の湖際に建つ、妓楼を移築した眺めのよい部屋を借りた二人の大学生が、殺人事件に巻き込まれる。 棲んでいる家族は二人だけだと聞いていたのだが、渡り廊下の先にある蔵に誰かいるらしい。夜湖畔の柳の下に立っている世にも稀な美少年を目撃する。しかし、そういうものはいないと家人が言う。 そして第一の殺人が起きる、湖の水が流れ入る洞窟で「真珠郎」名づけられた少年が返り血を浴びて、船の上で奇怪な笑い声を響かせていた。 舞台は東京に移り、また殺人事件が起きる。真珠郎が目撃されていたが、その後姿はかき消したように跡形もなく消え、事件が起きるたびに目撃される。 主人は「真珠郎」を生まれたときから蔵の中で育てた、望みどおり怪奇な殺人者に成長し、鎖を破って逃走する。その後に起きる事件が、複雑な彼の生い立ちとともに周りの人々の思惑が絡んで、話は陰惨な場面が続く。 このときはまだ金田一探偵は書かれていない。探偵役が出てきて、絡んだ糸を簡単にほぐしてしまう。 不気味な雰囲気は、当時子供だっただけに心に焼きついたものの、恐怖譚や妖しい物の怪話など嫌いではなかった。改めて読み返すと、表現や言葉遣いに時代を感じるものの、ミステリとしても面白く、読み終わって思い出す場面も多かった。 横溝正史のものでは「本陣殺人事件」が一番。仕掛けの面白さに驚いた。映画化された有名作品もいいが短編中篇の魅力が今読み返しても薄れていない。

Posted by

- 1