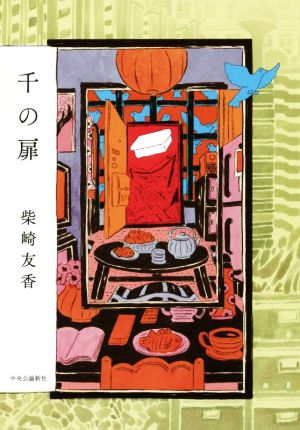

千の扉 の商品レビュー

淡々と進む話のなかで、徐々に明らかになってくる人と人の関係性。 時代を経て変化してきたものと、変化しないもの。人の暮らしや人生は、いつもドラマチックなわけじゃない。 色々なタイミングで、出会う人たちとの人生の交錯で、如何様にも変わる。 過去と現在を行き来しながら、ひんやりと静かな...

淡々と進む話のなかで、徐々に明らかになってくる人と人の関係性。 時代を経て変化してきたものと、変化しないもの。人の暮らしや人生は、いつもドラマチックなわけじゃない。 色々なタイミングで、出会う人たちとの人生の交錯で、如何様にも変わる。 過去と現在を行き来しながら、ひんやりと静かな文章の中に、芯を持つ強さと暖かさを感じることができる。

Posted by

一俊(かずとし)と千歳(ちとせ)は、一俊の祖父勝男がケガをして空けることになった都内の巨大団地の一室で暮らすことに。高度成長期から平成令和まで、今となっては裏寂れてしまった団地が、変わらず見続けた人々の様子を淡々と語ったストーリーでした。 星2つです。

Posted by

積読にした。 途中まで読んだけど、うーん、なんか身にならない話が過去と現在で脈絡なく進むなぁって。 そんなに、箱のことも気にならないし、千歳の気持ちも気にならない。 時間を浪費するだけのような気がしてしまった。

Posted by

この本はある古書店でたまたま見かけて購入した。 都営住宅に関する物語のようだったので、興味を持ったのが正直なところである。 自分自身住んだことはないが、近所に都営住宅があり、住んでいる方からすれば野次馬的興味は迷惑なのかもしれないが、ずっと気にはなっていた…。 本書を購入してから...

この本はある古書店でたまたま見かけて購入した。 都営住宅に関する物語のようだったので、興味を持ったのが正直なところである。 自分自身住んだことはないが、近所に都営住宅があり、住んでいる方からすれば野次馬的興味は迷惑なのかもしれないが、ずっと気にはなっていた…。 本書を購入してから、著者の「その街の今は」も思いだして読んだ。 その次に「千の扉」を読んだため、「その街の今は」の二十代の歌子がその後上京し、「千の扉」の千歳に接続しているかのような感覚もあった。 どちらの小説もその街の現在から、数十年前の同じ場所やその場にいたはずの人たちに向けた眼差しが大きな要素になっているという点で共通していると思う。 「その街の今は」の歌子は過去の大阪の街の写真を集めていたが、この小説では舞台が都営住宅に変わり、また、写真を通してではなく、語り手の千歳が都営住宅の内部やその周辺で出会った人たちを通して、過去のその場所のことが語られていく。ただ、小説のいわゆる地の文で、本筋とは一行の空白を置いて、唐突に過去の断片的なエピソードが入ることも多い。つまり、千歳が意識しないところで、千歳が関わってはいないところで、関わることのないはずの人たちの挿話が入り、二度とまた取り上げられることもない、そういうこともたくさんあった。 話の大きな流れとしては、三十代後半の千歳が、同年代の一俊と結婚し、怪我で療養中の義理の祖父の頼みに応じて、都営住宅内にいるかもしれないある人物を探す…というものである。 これまでに読んだ柴崎友香さんの作品からはあまり感じなかった、どこか不穏さというか、隠されたことか明らかになるのでは…、という予兆めいた雰囲気が、冒頭の方には感じられた。 ただ、ミステリ的に謎が深まっていくというより、一見して(そして実際にも、)本筋とは無関係な断片的な挿話が何度も出てくるので、序盤は少し展開が遅いようにも感じてしまった。 物語が進むにつれ、一俊や、同じ住宅に住む枝里などの過去や、抱えていた屈託のようなものが明らかにされていく。 少し気になったのは、周囲の人とうまく共感しあえない千歳が都営住宅やその住人たちに関心を持っているように見えるのは、本人いわく、「興味本意」なのかどうか、と言う点。もし本当にそうだとすると、物語としてやや浅く感じるようにも思うし、一方で、「その街の今は」のように、過去への眼差しを(どちらかというと)肯定的に捉えるのではなく、少し引いた、やや冷静な目で見て、自己のこれからを考える千歳の姿に、変化していったと見るべきなのだろうか? あと、やはり著者の柴崎友香さんが大阪の方だからなのか、東京の街に関しての描写は、どこかやはり冷たさを感じるような気がする…。 歌子にとっての大阪は、生まれてからずっといた故郷だが、千歳にとっての東京はそうではない。最初は、不用意に他人に興味を持ったり、一方で自分自身のことにはどこか無頓着なところさえある千歳に、少し不思議な感じもしたが、彼女自身、両親や周囲とうまく馴染めずにいたことをうかがわせる描写があった。それで東京に出てきたのかもしれない。他人に対しても、自分に対しても、うまく距離感がつかめていない、そういう人物として描かれていたのではないかと思う。また、そのような千歳の物語だからこそ、単に過去の暮らしや人々を懐かしがるだけのノスタルジックな小説を超えた、感慨深い作品だと感じた。

Posted by

家族の入院付き添い中に読んだ。 静かだなあ。柴崎友香さんの小説はとても静か。 団地と夏の話。勝男さんが優しくてなんか泣けた。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

過去と現在を、行ったり来たりしながら話が進むのが最初戸惑った。 読み進めていくうちに、これがタイトル「千の扉」の意味なのかな、と思えたら面白くなってきた。 主人公千歳と、おじいちゃん勝男の心がじわじわと沁みてくる物語だった。

Posted by

雑誌の書評を読み、興味が湧いて積読リストに入れていました。 団地に住む人々の人生を描いた群像劇、と書くとなんかニュアンスが違ってしまう物語です。 団地の扉の数だけ家族が住んでいて、団地の歴史の長さの分だけそれぞれの過去があり人生がある・・・そんな市井の人々の物語、という方が伝わ...

雑誌の書評を読み、興味が湧いて積読リストに入れていました。 団地に住む人々の人生を描いた群像劇、と書くとなんかニュアンスが違ってしまう物語です。 団地の扉の数だけ家族が住んでいて、団地の歴史の長さの分だけそれぞれの過去があり人生がある・・・そんな市井の人々の物語、という方が伝わるかもしれません。 視点もコロコロ変わるし、時代もあちこち飛ぶので、当時何歳だった誰の視点で今語られているのかが分かりづらく、そういう意味では読みにくい作品です。 さらに、登場した理由が分からないような登場人物も多く、あの伏線はどうなった?という視点で読むと、何も回収されず、尻切れトンボ続出です。 が、それが著者の狙いなんでしょうね。 好みの分かれる作品だと思います。

Posted by

ここのところ、昭和の古き良き生活や習俗を振り返るような小説に、ついつい手が伸びてしまう。 『三の隣は五号室』『みかづき』『ゴースト』…『月の満ち欠け』にもちょっとそんな要素があった。 この『千の扉』の舞台は、実在の都営住宅。 小説の中では名前は明かされないが、戸山ハイツをモデル...

ここのところ、昭和の古き良き生活や習俗を振り返るような小説に、ついつい手が伸びてしまう。 『三の隣は五号室』『みかづき』『ゴースト』…『月の満ち欠け』にもちょっとそんな要素があった。 この『千の扉』の舞台は、実在の都営住宅。 小説の中では名前は明かされないが、戸山ハイツをモデルにしている。 都営住宅の敷地内にある、山手線内最高峰の山は、箱根山。 このマンモス団地を舞台に、順不同で時代が飛ぶことにより、時空を超えたドラマが紡がれていく。 主人公のキャラが独特。 一見どこにでもいそうで、それでいて今という時代に折り合いをつけるのが苦手そう、というか。 そんなキャラクタだからこそ、この時の流れが止まってしまったかのような都営住宅での、現代では成立しづらいコミュニティに馴染んでいく。 一方で、複雑さも湛えていて、夫とのテンポラリーでナチュラルな別居はリアルさを感じる。 少しミステリ仕立てのところもあるが、謎に踏み込み過ぎない匙加減は絶妙。 ノスタルジー、消えゆくものへの愛おしさに溢れている一方、このような生活感は意外にしぶとく残り続けるような気もする。

Posted by

229待ちの生老病死と世代を超えたつながりのお話し。宮本輝だとまた違った生死感があるのだと思う。深みのあるストーリーでした。

Posted by

ひとつの場所に たくさんの人がいて 過去にいた人もいて その数だけ記憶がある 団地 扉一枚隔ててるだけで 無数の生活がある 当たり前だけど考えはじめると 想像する記憶の地層に溺れそうになる

Posted by