デザインの仕事 の商品レビュー

グラフィックデザイナーによる、絵を描き始めた子供時代から事務所を作って本の装丁等の業務をするまでを振り返った仕事論 ファンで何冊か本を読ませていただいていて、本書も非常に示唆に富む内容ではあるのだが、聞き書きされているためか、何かしらぼんやりとした感じを受けた。

Posted by

「デザインには説明責任が伴う」 このことについて個人の体験を踏まえて語られていた。生い立ちの話など総合して考えるとなぜデザイン、というよりクリエイティブの世界に踏み出したのか、深ぼって聞いてみたいと思ったり。 ピクトグラムの話は面白かった。私自身あれはある種デザイン界においての...

「デザインには説明責任が伴う」 このことについて個人の体験を踏まえて語られていた。生い立ちの話など総合して考えるとなぜデザイン、というよりクリエイティブの世界に踏み出したのか、深ぼって聞いてみたいと思ったり。 ピクトグラムの話は面白かった。私自身あれはある種デザイン界においての効率化だとは思っていたけれども、実はそのコンセプト自体に業界全体への反証が込められているっていうのはなんかこうくるものがあった。私は今後どう使っていこう。少し立ち止まって考えてみる。 デザインに求められるのはストーリー。 この点に関しては、たしかにそうだって思わされるものばかり。今はストーリーが求められ、そのストーリーの凝縮こそが一番価値を見出される時代。 ただ今後はどうなるのか。そこまで議論がいってほしいと思った。 これはプロとアマチュアの差にも敷衍される気がする。良いデザインは必ず評価されるという結構ぼかした言葉で言われていたんだけど、良くないデザインも結構評価されているわけで。そこにはストーリー以外に度外視されてる基準があるんじゃないのって思ったりした。 全体を通してなんかこう頭疲れててもすごく読みやすくて、筆者相手にお話してる気分だった。

Posted by

広告や本の装丁のデザインをしている寄藤文平さんの仕事についてのお話。デザインとはセンスではなく論理的に解説ができる科学であるべきという考え方。畑違いの私などが、デザイナーという職業に対して漠然とカッコいいというイメージを持つのはあまりに浅はかだと改めて思った。 ポスターや良く売れ...

広告や本の装丁のデザインをしている寄藤文平さんの仕事についてのお話。デザインとはセンスではなく論理的に解説ができる科学であるべきという考え方。畑違いの私などが、デザイナーという職業に対して漠然とカッコいいというイメージを持つのはあまりに浅はかだと改めて思った。 ポスターや良く売れた本の装丁デザインついての解説も多く載っている。受け取り手の心を動かすために、思考を巡らせた上に、関係者からの指摘があれば、妥協点を見つけていくという泥臭い作業も見えてきて、デザインを仕事にする厳しさを感じた。 最後の若者に向けてのメッセージもグッときた。まずは手を動かして始めてみたい。

Posted by

先日も寄藤文平さんの本を読んだので続けてこちらも読みました。 寄藤さんのデザインに対する考え方がとても興味深かったです。 ブックデザインの話は色々とインスピレーションが沸き上がりました。 面白かったです。

Posted by

寄藤さんが本書内でおっしゃているように、 デザイン理論書などと言った堅苦しい読み物ではなく、 デザイナーの考え方や定石などをもう少しライトに、 気楽に捉えられる、肩の重荷が取れるような本です。 本書との出会いは、 書店で「お」と何かを感じとり、 手に取ったところから始まりました...

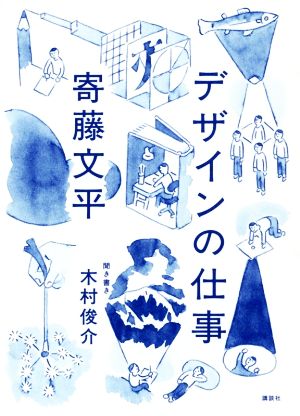

寄藤さんが本書内でおっしゃているように、 デザイン理論書などと言った堅苦しい読み物ではなく、 デザイナーの考え方や定石などをもう少しライトに、 気楽に捉えられる、肩の重荷が取れるような本です。 本書との出会いは、 書店で「お」と何かを感じとり、 手に取ったところから始まりました。 デザイン関連書籍は大体外見のわりに分量が少なく、 行間を広く取ったさらりとした物が多いと感じます。 この本は、本文天地左右のアキが狭く、また 小タイトルの揃え位置も本文下揃えになっており、特殊でした。 私はデザインに関して無知で作者様のことも存じ上げなかったのですが、 本を見て、開いて何らかこだわりのある人なのだろうとは感じました。 まさか、まさに装丁家の方だとは思いませんでしたが.... 長らく流行りの「デザイン思考」だとか「プロセス」だとかですが、 本書ではそう言った堅苦しい方法論を語るのではなく、 そうでなくてもいい、というデザインのある種の逃げ道というか、 救済を与えてくれます。 デザインの現場において、常に新しいことをしなくては 埋もれてしまうということはなく、 常に安定した確かに効果のある方法を保守していくのも 意味のある大切なことだということ。 装丁のお仕事をメインでされている方の本ですので、 全て読み終わった後に、カバーのイラストを見たり、 文字の大きさ、レイアウトを見たりして、 「ああ、作者はこういう事を考えてこの表現をしているんだ」と 復習を出来る面白い本です。

Posted by

ゆるくて癒されるイラストを描く寄藤さんなので、ゆるーい内容の本かと思ったら意外と理論的で難しかった。 自分を追い込んで仕事はバリバリやってるし、すごい人はやっぱりすごい努力してるんだと思った。 アイデアを生み出す方法や、不安に対処する方法は、寄藤さんが試行錯誤しながら編み出した...

ゆるくて癒されるイラストを描く寄藤さんなので、ゆるーい内容の本かと思ったら意外と理論的で難しかった。 自分を追い込んで仕事はバリバリやってるし、すごい人はやっぱりすごい努力してるんだと思った。 アイデアを生み出す方法や、不安に対処する方法は、寄藤さんが試行錯誤しながら編み出したんだと思うし参考になった。 本の装丁の作り方について詳しく書いてあって、これから本を読むときの楽しみが増えた。

Posted by

名前を知らなくても、広告を見ればこのヒトだったのかと分かる。 パラパラ見たときには、挿絵が入っていないので、 どういう人なのか分からなかった。 デザインを仕事にすること、アイディアの出し方、本を装丁する場合の距離感、 紹介というレベルではない、職人の現場の考え方や技術について 具...

名前を知らなくても、広告を見ればこのヒトだったのかと分かる。 パラパラ見たときには、挿絵が入っていないので、 どういう人なのか分からなかった。 デザインを仕事にすること、アイディアの出し方、本を装丁する場合の距離感、 紹介というレベルではない、職人の現場の考え方や技術について 具体例を含めて細かなところまで語っている。 実際に関心があって進もうとしている人や、 仕事として携わっている人に 届くような深さの話が詰まっていて とても刺激的だった。

Posted by

レバレッジとイクオリティと両方をやっていくという発想。変化し続けている時代なのだから、若者も年長者も皆スタート地点だという発想など、感銘をうけるメッセージがたくさん。

Posted by

どちらかとJTの大人たばこ養成講座などのイラストで有名な寄藤文平さんの著書。ご自身がどのような経緯で今の仕事に就いたかや、仕事への取り組み方などが語られている。代理店で働いていた経験があるせいか「ザ職人」過ぎず、効率重視の部分とかもあって、非常にバランスの良いひとだなあという印象...

どちらかとJTの大人たばこ養成講座などのイラストで有名な寄藤文平さんの著書。ご自身がどのような経緯で今の仕事に就いたかや、仕事への取り組み方などが語られている。代理店で働いていた経験があるせいか「ザ職人」過ぎず、効率重視の部分とかもあって、非常にバランスの良いひとだなあという印象。

Posted by

博報堂時代のところは、結構キツイ印象 賞を意識したりするのも大貫さんの影響のことも 多忙のあまり自分を見失ってしまう感じ、ロボットに例えてる

Posted by

- 1

- 2