太陽と月の大地 の商品レビュー

この歴史物語の舞台は16世紀のスペインですが、国や政治権力が、宗教や民族の対立をあおって敵と味方をつくりだし、結局罪もない多くの人々が傷つき、友情や信頼、愛情、故郷など、かけがえのないものが失われていくというのは、今も世界で起きていることです。歴史物語ですが、現代性をたぶんに持っ...

この歴史物語の舞台は16世紀のスペインですが、国や政治権力が、宗教や民族の対立をあおって敵と味方をつくりだし、結局罪もない多くの人々が傷つき、友情や信頼、愛情、故郷など、かけがえのないものが失われていくというのは、今も世界で起きていることです。歴史物語ですが、現代性をたぶんに持った作品と言えるでしょう。(訳者あとがきより)

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

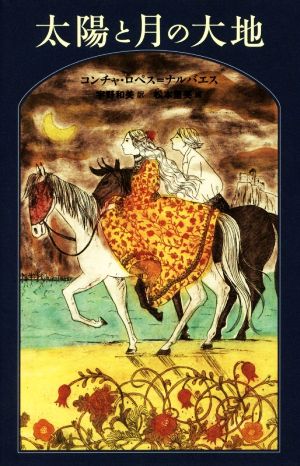

2018年度、中学生向けの課題図書。 装丁と内容にひかれて購入した。 16世紀、スペイン、キリスト教徒とイスラム教徒の争いがあった。 領主の娘のキリスト教徒・マリアと、領民のモリスコ(キリスト教に改宗した元イスラム教徒)・エルナンドの悲恋の物語。 装丁が、「いい本感」を放っている。 手に取りやすい厚さだ。 高校の世界史で習ったことが頭にのこっていたけれど、それは教科書数行の話で、具体的なことを知らなかった。 レコンキスタとか、グラナダ陥落とか、単語しか知らないなんて何を勉強したのだろうと反省。 宗教の話だと思うと馴染みがないが、自分の生活や思想が強制されるとどうか、と考えるとわかりやすい。 ごく身近なレベルで考えると、同じ場所にいろいろな考えの人がいるのは当然だからどうすればよいか、ということになると思う。 その場合、やはり意識や方向性の統一は必要だけれど、ある程度のあそびもあっていい。 そのあそびのなかで生まれるものがあるのではないか。 物語のなかでは、マリアとエルナンドの穏やかな日々のあと、1567年の争いが淡々と語られていく。 何かがぷつんと切れたように淡々と語られていくので、臨場感や現実感が薄く、このまま話が終わったら読んだ意味がないなと思っていた。 が、「12 奴隷」からの展開、エルナンドの葛藤がなまなましくていい。 私がエルナンドとマリアどちらの立場でも、やはり同じ結末になると思う。 「…人が自尊心を持てるかどうかは、ほかの者が自分をどう見るかではなく、自分が自分をどう思うかで決まるのです。…」

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

作者はスペインの作家、コンチャ・ロベス・ナルバエス。物語を読む前に、はじめに、とある部分で歴史的背景、物語の舞台(地図)や登場人物の相関図がある。 そう、この物語を読む前に、これらを先に知っておく必要がある。(人物相関は読みながらでもいいけど、物語の歴史的背景は知っておくべき!) 今はスペインの都市であるグラナダは、もともとはイスラム王朝が支配していた土地でした。キリスト教カトリック両王と言われたイザベル王女とフェルナンド王がグラナダを制圧し、スペインを一つの国として治めるようになりました。はじめはキリスト教徒もイスラム教徒も仲良く暮らしていました。しかし、キリスト教徒が権力に乗じて無理解な態度を取るようになると、イスラム教徒は恨みを募らせ反乱を起こすようになった。以来、イスラム教徒はキリスト狭路に改宗するか国を去るかの選択をせまられるようになったのです。アフリカに逃れる者たちもいましたが、先祖代々暮らしてきた土地は離れがたく、改宗してその地にとどまった者もいました。イスラム教からキリスト教に改宗した者は「モリスコ」と呼ばれ、その選択もまた、彼らにとって長く苦しい時代となるのです。 『太陽と月の大地』はそんな時代の物語です。 エルナンドはモリスコ。キリスト教徒であり、伯爵令嬢のマリアとは幼い頃から親しい友人であった。両家は伯爵家と領民という関係ではあったけれど、奴隷ではなく、家族ぐるみで親しくつきあってきました。 成長したエルナンドとマリアはお互い、心惹かれる仲でもあった。 しかしキリスト教徒が勢力を強める中、エルナンドの兄・ミゲルは山賊に身を落としてしまい、エルナンドと両親は奴隷として売られてしまう。 マリアの父は、エルナンド一家が競売にかけられているのを知り、奴隷としては破格の値段で競り落とし、「奴隷ではない」としてそれまでと同じ関係でいるとしたが、エルナンドも父もそうと思うことはできなくなってしまった。 結局、エルナンドたちはアフリカへ渡ることを決意する。 作者は歴史の教師をへて、1984年に本書でデビューした。以来、10代むけの歴史小説を多数書き、1992年には国際アンデルセン賞の候補にもあがった、スペインを代表する児童文学作家。 宗教の違いにによる戦いは、日本にいたらピンとはこない。キリスト教徒とイスラム教徒の争いは 歴史的にもながい分、現代にも影を落としている。 読書感想文の課題図書として、若い人たちに歴史的なことも知ってもらうにいい1冊。

Posted by

2018年、中学生の読書感想文の課題図書。 16世紀のスペインの史実をベースに書かれた悲恋物語。 相容れない立場だが、祖父同士が親友だったために、互いに信頼し親密な2つの家族の物語。キリスト教徒の伯爵の娘マリアと、伯爵の領民でモリスコ(キリスト教に改宗したイスラム教徒)のエルナ...

2018年、中学生の読書感想文の課題図書。 16世紀のスペインの史実をベースに書かれた悲恋物語。 相容れない立場だが、祖父同士が親友だったために、互いに信頼し親密な2つの家族の物語。キリスト教徒の伯爵の娘マリアと、伯爵の領民でモリスコ(キリスト教に改宗したイスラム教徒)のエルナンドは惹かれ合っていた。しかしキリスト教徒が勢力を強めイスラム教徒を迫害し、とうとうエルナンドは奴隷として競りにかけられることに。 人は誰しも異なる背景を持ち、それゆえに文化や立場の違いがあるが、お互いにそれを認め尊重して共生することの大切さを考えるさせられる。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

今、この本が中学生の課題図書になって良かった。 キリスト教に改宗したイスラム教徒の農夫の息子と、キリスト教徒の伯爵の娘の悲恋。 知らず知らずのうちに、自分がキリスト教文明のほうが善!という刷り込みを受けていたことに気づかされて、はっとする。 イスラム教徒がそのような行動に至らざるを得なかった背景を考えてみようとさえしてこなかったことに怖さをおぼえる。 もっと世界史を学ぼう。 日本とアメリカと隣国で、自分の世界ができてやしないか。 それだけの視点でしか考えてないんじゃないか。 こんなふうに、誰もの心に届く形の恋の物語で、こんなに大切なメッセージを伝えてくれるなんて、この本はすごい。 ニュースを見て、頭でっかちに、色々知ったような気持ちになって、語っちゃったりしてる人に届けたい本。

Posted by

いや、読み終わってない。 数ページで断念。 名前が全く入ってこない。 時間があるときに再挑戦します。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

16世紀前半。キリスト教徒が支配するスペインのグラナダでは、同教に改宗し、洗礼・改名を強いられたイスラム教徒はモスリコと呼ばれながらも、自らの言語や習慣は守って生活してきた。肥沃な土地に娘夫婦と二人の孫息子と暮らすモスリコのディエゴ・ディアスは、先の領主ドン・ゴンサロと親友であり、今も家同士の友好関係は続いていた。ある日、ディエゴの長孫ミゲルが、モスリコの娘を助けるためにキリスト教徒の若者を殺してしまい、逃亡、山賊に加わってしまう。一方、ゴンサロの孫娘マリアとディアゴの末孫のエルナンドはお互いに惹かれあっていく。そして、1567年にモーロ(イスラム教)の習慣を禁じる勅令が出された。両宗教間の対立が深まり、モスリコの中には武器を手にした蜂起を呼びかけるものも現れた。 お互いの宗教や習慣に無理解なために苦しみ傷つけあう人々の姿を、実話をもとに昔話風に描く。銅版画の挿絵も、昔話感を盛り上げている。 訳者のあとがきには「エルナンドとマリアの悲恋の物語」とありましたが、私には宗教対立の悲劇を描いた話に思えました。 世界史の授業でここまで細かいことを学んでこなかったので、この時代にもキリスト教徒イスラム教の対立があったことに驚いています。 そういう事実と争いの不毛さを学ぶにはよいのですが、物語としては、展開が早すぎるのと、不必要に登場人物が多すぎるのとで、楽しみにくいです。 特に、(仕方がないのですが)同じような長い名前がたーっくさん出てくると、それが物語の本筋に影響ない部分であれば、もう少し簡略化して欲しかったと思ってしまいます。 また、せっかく実話をもとにしているので、昔話風ではなく、ノンフィクション風に読みたかったなと感じています。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

歴史と悲恋を扱った児童文学は珍しいし、装丁が美しい。(しかし、ターゲットの子どもには地味かも) 読んだ感想としては、悲恋はそう詳しくは書かれておらず、小学校高学年から中学生に読ませるなら、もう少し恋愛要素があって良かったかのではないかという印象。 物語自体は難しいところはないが、名前を覚えるのは大変そうだ。世界文学を読みなれた大人でも、ロシアと南米の文学の登場人物の名前を覚えるのに苦労した人は多いと思うが(ロシアの名前のバリエーションの多さとスペイン語圏の同じ名前の人の多さ)、これもなかなか登場人物が多く、子どもにはハードルが高いだろう。「フェルナンド」「エルナンド」が複数登場する上(「フェルナンデス」もいる)、キリスト教徒に改宗した後の名前とイスラム教徒としての名前がある。 スペインでイスラム教徒が権力を握っていた時代があったということ自体を子どもは知らない上(大人も世界史として知っていても実際どのようだったかは知らない人が多いだろうから)歴史小説としての価値は高い。その上、異教徒を迫害したために、蜂起され、戦争になってしまうというのは、現在も続いている。イスラム教徒をキリスト教徒が迫害する歴史が古いことにも驚かされる。 「たがいに認め尊敬し合っているキリスト教徒とモリスコ(改宗させられたイスラム教徒)も現にいるのです。善意と寛大さがなければ、それを理解できないでしょうが。たがいに調和し平和に暮らしていったなら、その方がどれほどみなの利益につながるか」(P102)と考える貴族もいたが、結局王と他の貴族たちの意見が多数を占め戦争となっていくあたり、現代と変わらない。また、エルナンド父子が奴隷の身分となるも、マリアの父の伯爵が自由を与えてもらい、「そなたたちは真の友だ」と言われたとき、「そのことはわたくしたちも、しかと承知しております。しかし、人が自尊心を持てるかどうかは、ほかの者が自分をどう見るかではなく、自分が自分をどう思うかで決まるのです。」(P156)という言葉は重い。 今に通じるテーマが、子どもにも理解できるように書いてある。どんな子でも楽しめるわけではないけれど、よく読める子どもには薦めたい。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

歴史に基づいた物語。 15世紀のスペインでは、イスラム王朝の支配後、カトリック両王とも呼ばれ、イスラム教徒とキリスト教徒が、グラナダという肥沃な土地で共存していた。 宗教、慣習の違いからの摩擦はあったが、主人公のエルナンドはの祖父ディエゴは、キリスト教徒のドン・ゴンサロと幼い頃に出会い、宗教は違っても無二の親友だった。 しかし、キリスト教の威力が強まり、イスラム教徒(モーロ)が反乱を起こすと、改宗して住み続けるか、この土地を出て行くかの選択を迫られる。改宗したイスラム教徒は、モリスコと呼ばれ、ディエゴも領主であり親友のドン・ゴンサロの元に仕えていた。孫である主人公のエルナンドもドン・ゴンサロの孫娘マリアに慕われ、美しい自然の中で楽しい時を過ごすが、さらにキリスト教の迫害が増すと、兄たちも我慢が出来なくなり、モリスコは蜂起し、敗北してしまう。それでもこの土地に残るには、奴隷になるしか道はなくなってしまう。 奴隷となり、尊厳を失うという事がどんなに苦痛であるのか?その苦悩は、その後、エルナンドも遠くへ逃れ、長い時間を経てからマリアへの手紙によって語られる。人間の心の醜さは、マリアとエルナンドが遊んだ草原や肥沃な土地でかつては繁栄していたアルハンブラ宮殿などを思い起こさせ、美しさと醜さがくっきりと対比しているように感じた。

Posted by

仕事で読んだ課題図書。海外文学、更に恋愛ものと聞いていたので難しそうだし苦手だなあと思ってたけど、思ったより読みやすかった! スペインにこんな歴史があったなんて初めて知ったし、宗教の違いがこうも大きな戦争を引き起こすなんて驚きました。恋愛もだけど個人的には主人公のお祖父さんたちの...

仕事で読んだ課題図書。海外文学、更に恋愛ものと聞いていたので難しそうだし苦手だなあと思ってたけど、思ったより読みやすかった! スペインにこんな歴史があったなんて初めて知ったし、宗教の違いがこうも大きな戦争を引き起こすなんて驚きました。恋愛もだけど個人的には主人公のお祖父さんたちの友情がぐっときました。目の前にいる人をキリスト教徒・イスラム教徒ではなく1人の人として接していくことが大事なんだと思いました。

Posted by