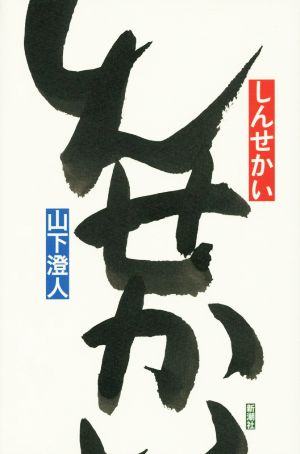

しんせかい の商品レビュー

【フレーズメモ帳】 しかしぼくは俳優というものに、なりたくなっていた、わけではなかった。なりたくなっていたわけじゃないのなら「向いていない」といわれても傷つく必要はない。ないのにそう思っていたのだ。染まるというのはそういうことだ。 それから一年【谷】で暮らした。一年後【谷】を出...

【フレーズメモ帳】 しかしぼくは俳優というものに、なりたくなっていた、わけではなかった。なりたくなっていたわけじゃないのなら「向いていない」といわれても傷つく必要はない。ないのにそう思っていたのだ。染まるというのはそういうことだ。 それから一年【谷】で暮らした。一年後【谷】を出た。

Posted by

なんだこの、とりとめのないぼんやりと無為な話は、、、と思いながら読み、読み終わってしまった。けど、この平熱感みたいな、とくに強い思いもないままの生活が、自分の若者時代にも覚えがあるような気がして、逆に追体験できてしまった。何かしらの技巧が優れていたんだろうなぁ。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

芥川賞受賞作。 倉本聰さんの富良野塾の2期生。その富良野塾での1年目を書いたのが、「しんせかい」なのかな。 そして、その試験に行く前日を描いたのが、後半の「あの晩、実際に自殺をしたのかどうか」なのかな。 農家の手伝いや、丸太小屋を作ったり…集団の北の国からの世界で、やっていることは面白そうです。 ただ、ちょっと読みにくいです。 何を表現したいのかもわかりません…。 ブクログ内で、小説読了206冊。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

昭和を代表するあのテレビドラマを書いた、あの有名な脚本家のすぐそばで生活するというのがどういうことか、とてもよくわかった。 あの押し付けがましい「反文明的」世界観にニュートラルな立場を取り、尊敬でも軽蔑でもない、珍しいものを見るような視線が印象的。 しかし、よく2年間も耐えたなあ…

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

読み終わったあと あれはなんやったん!となった箇所がいっぱい残っていた 夢の話とか、足元にいた人とか、夜見た人影とか。 まあ確かに現実世界で伏線が回収される事はないよなあと思った。 日記みたい

Posted by

集団生活の知恵と工夫 都会の生活から田舎での生活は、生きていく為のさまざまな作業含め苦労も肉体的疲労度も全く違う。日々の食費・食糧を稼ぐだけと言えども農作業はコンビニで商品を買うような生活はできない。自然環境を知り、日々の成長を確認しながら農作物を育てるという、時間と手間暇をかけ...

集団生活の知恵と工夫 都会の生活から田舎での生活は、生きていく為のさまざまな作業含め苦労も肉体的疲労度も全く違う。日々の食費・食糧を稼ぐだけと言えども農作業はコンビニで商品を買うような生活はできない。自然環境を知り、日々の成長を確認しながら農作物を育てるという、時間と手間暇をかけなければ生まれないのだ。「人vs人」が「人vs自然」で何が変わるのかよく知り弁えることが必要だ。 また「勉強」は一見何も目的とは関係ない事でも「行動」そのものが心体にさまざまな力を得ることができるのだ。

Posted by

北にある谷と呼ばれる場所で過ごした1年間。 馬の世話や農業の手伝いをしながら、先生と呼ばれる人から演劇や脚本について学ぶその施設で、スミトは過ごした。 先輩の1期生のいうことに従って、2期生たちとの交流。 時々手紙を送ってくれる天とのあいまいな関係と、同期に思われる気持ち。 ...

北にある谷と呼ばれる場所で過ごした1年間。 馬の世話や農業の手伝いをしながら、先生と呼ばれる人から演劇や脚本について学ぶその施設で、スミトは過ごした。 先輩の1期生のいうことに従って、2期生たちとの交流。 時々手紙を送ってくれる天とのあいまいな関係と、同期に思われる気持ち。 先生の文句を言ったことで叱られたり、面白がられたりして 栄養失調で倒れたり、喘息の発作が出ても 暑くても寒くてもそこで過ごした日々。 他短編。 試験前日に都内のホテルと浮浪者と喫茶店をうろうろした話。

Posted by

わりと好きな世界。 文の書き方も独特で読みやすかった。 が、内容がはっきりとしない。ところがやましたスミトなのかもしれない。 かもしれない。 そうだろう。

Posted by

いいのか そうでないのか よくわからない本だった・・・。 そういう意味で いわゆる靴の裏本(靴の裏よりどうでもいい本)とは違う。 わからないけど わかりたくなってしまって 読んでしまったなって感じか。

Posted by

芥川賞ということで購入。 ある地方にある「谷」と呼ばれた所では、役者や脚本家などを目指す人たちが自給自足をしながら、共に生活をし、修行をする物語。 舞台となったのは富良野塾で、「先生」のモデルとなったのは、倉本聰さん。著者自身が参加されていたこともあり、リアリティがありました。ま...

芥川賞ということで購入。 ある地方にある「谷」と呼ばれた所では、役者や脚本家などを目指す人たちが自給自足をしながら、共に生活をし、修行をする物語。 舞台となったのは富良野塾で、「先生」のモデルとなったのは、倉本聰さん。著者自身が参加されていたこともあり、リアリティがありました。また、文章は芥川賞の作品の中では、読みやすく時間がゆったりと流れているように感じました。 ただ、流れているだけで、特に話の深みということは無いように感じました。難しい言葉が使用されているということではないのですが、堅苦しいかなと思いました。芥川賞向きに言葉を変えたのでしょうか。著者自身の言葉で、経験したことを綴って欲しかったかなと思いました。

Posted by