最後の秘境 東京藝大 の商品レビュー

藝大、面白いところだし、面白いって思ったところを徹底的に掘り下げて本にしちゃうの、取材力がすごくて作者尊敬なんだけど、書いてあったミスコンの演目がミソジニー感じて、時代だな……と。 ミスコン出場者よりもそれに群がる学外のおじ達や盛り上げている企業など大人たちを嘲笑の的にしてこそ、...

藝大、面白いところだし、面白いって思ったところを徹底的に掘り下げて本にしちゃうの、取材力がすごくて作者尊敬なんだけど、書いてあったミスコンの演目がミソジニー感じて、時代だな……と。 ミスコン出場者よりもそれに群がる学外のおじ達や盛り上げている企業など大人たちを嘲笑の的にしてこそ、芸術の仕事だしエッジが効いてていいのにな〜…。ミスコン出場者、自主的に出ることを選んだとしても結局搾取されてく存在だし。 藝大に行ってもいかなくても芸術や作ることから離れられない人がいる一方で、藝大に行くことで得られるのは、藝大ブランドと他の芸術家たちとのコネなんだなと思った。

Posted by

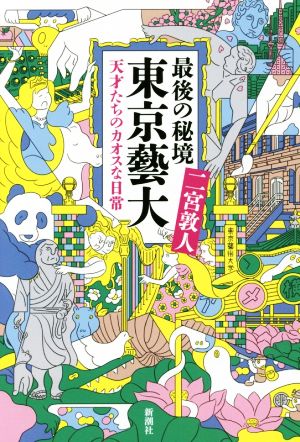

東京藝大。とんでもなく高い倍率といった情報は持ち合わせていたが、実際にどんな科があってどんな事をしているのかは未知。装幀のイラストも可愛いく、タイトルからわくわくしながら読み進める。読後の感想としてはまさにサブタイトル通り。「天才たちのカオスな日常」ほんとそのもの。まず高い高いと...

東京藝大。とんでもなく高い倍率といった情報は持ち合わせていたが、実際にどんな科があってどんな事をしているのかは未知。装幀のイラストも可愛いく、タイトルからわくわくしながら読み進める。読後の感想としてはまさにサブタイトル通り。「天才たちのカオスな日常」ほんとそのもの。まず高い高いと言われている倍率の本当のシビアさ。出される試験の課題の難解さ。何が難しいって、正解がないところだと思う。そんな試験を乗り越えた藝大生はまさに天才。そんな学生の日常をインタビューしていく。それぞれの科によって全然違う特色があり、音楽学科と美術学科ではだいぶ違う雰囲気を感じとれた。その中でもひとつの作品を作り上げる時に競演し合うこともあるなど藝大ならではのエピソードもあり最後まで興味深く読めた。King Gnuの井口がインタビューされて登場していてびっくり!

Posted by

鬼才、奇才しかいないのかこの学校は。学校が「この学校には10年に1人の天才が出ればいい」というスタンスで学校経営しているのがいい。そこがもう突き抜けている。

Posted by

藝大の知り合いがいなければ聞けないような面白い話が聞けて楽しい。 美術系と音楽系の生徒の違いが興味深くて、なぜ違うのかの説明になるほど!と思った。 類まれな感性の才能と並々ならぬ努力を継続できる才能。藝大生はこの2つの才能を持ち合わせた人達だと思った。 人と違うことを叩くので...

藝大の知り合いがいなければ聞けないような面白い話が聞けて楽しい。 美術系と音楽系の生徒の違いが興味深くて、なぜ違うのかの説明になるほど!と思った。 類まれな感性の才能と並々ならぬ努力を継続できる才能。藝大生はこの2つの才能を持ち合わせた人達だと思った。 人と違うことを叩くのではなく、個性を尊重し合える藝大のような環境が普通の学校にもあれば、学校に行きたくない子が減るんじゃないかな。 藝祭に行ってみたい!と思って調べたら、先週だった。。。(TдT)なんというタイミングの悪さ。めげずに来年だ! ブク友さん達の本棚から出会えた本☆彡 ブク友さんありがとうございます。

Posted by

おもしろい。 現役の藝大生へのインタビューをもとに書かれたノンフィクションなのですが、その内容が側から見ると破天荒で、まるでコントのようで、笑いすぎて涙が出てきたりする。 その面白さを残しつつ、中盤以降は芸術の奥深さひいては人間とはという問いへのそれぞれの答えのようなものを感じ...

おもしろい。 現役の藝大生へのインタビューをもとに書かれたノンフィクションなのですが、その内容が側から見ると破天荒で、まるでコントのようで、笑いすぎて涙が出てきたりする。 その面白さを残しつつ、中盤以降は芸術の奥深さひいては人間とはという問いへのそれぞれの答えのようなものを感じる一冊。 いま、King Gnuで活躍されている井口理さんも学生の1人として登場されています。

Posted by

東京藝術大学かっこいい!と6、7年前に新刊で読んだけれど図書館に今新着で入ってきたのはKing Gnu井口さんがインタビューされてるから? 道の右と左で音校と美校、たまに藝祭で両方の敷地に入るとワクワクする 作る人たち、サイコー! (「進学」と「不明」が8割を占める、藝大生の進路...

東京藝術大学かっこいい!と6、7年前に新刊で読んだけれど図書館に今新着で入ってきたのはKing Gnu井口さんがインタビューされてるから? 道の右と左で音校と美校、たまに藝祭で両方の敷地に入るとワクワクする 作る人たち、サイコー! (「進学」と「不明」が8割を占める、藝大生の進路にはなんというか…手を合わせたい)

Posted by

King Gnuの井口が学生として、しかもそれと知らされずに、しれっとインタビューされている。さらに声楽はチャラいっすね、みたいな発言がまた良い。そんなミーハーな楽しみ方もしながら、東京藝大の未知の世界を覗く。 東大よりも狭き門をくぐる天才たち。面白い人だらけで嬉しくなる。ネッ...

King Gnuの井口が学生として、しかもそれと知らされずに、しれっとインタビューされている。さらに声楽はチャラいっすね、みたいな発言がまた良い。そんなミーハーな楽しみ方もしながら、東京藝大の未知の世界を覗く。 東大よりも狭き門をくぐる天才たち。面白い人だらけで嬉しくなる。ネットで検索すると作品やインタビューに応えた本人が見られるものが多い。それはとても素晴らしいものだが、まさに選ばれた才能なのだと気付く。その中にブラジャーウーマンという露出狂?変態仮面の女性版みたいな人がいる。天才とは紙一重。また嬉しくなる。 しかし、天才たちは日夜、格闘している。高額な楽器、作品を作るための材料。親知らずを抜けない奏者。ヴァイオリン奏者は下側の歯並びが悪くなったり、足や腰の左右バランスが非対称になるなど。才能に人生をかけている。 話がそれるが、東大より凄いという偏差値思考ならぬ倍率思考にメスを。資格、学校、会社全てを単純な受験倍率という物差しで、ChatGPTにエビデンス付きでランキングして貰うと、年代はバラつくが、総合で倍率が高いのは、化粧品メーカーや製菓会社への就職。学校部門では附属小学校がランクイン。これらの要因は、募集人数の少なさ、受験コスト、複数受験可能、受験日が他と重ならない、という事。東大も記念受験やチャレンジ受験が集中するし、東京という地理的にも国立の中では倍率が高くなりがちだが、受験日が重なりがち。東京藝大は、日程が重ならず、藝大を目指す人は一挙に集中し倍率が上がる、という現象ではないか。 最近、川上量生のZEN大学の説明を聞いたが、大学の倍率は教室のキャパに依る、オンラインならキャパは関係ないと。私は、大学というアカデミアはコミニュティに価値があると思うので、この理論を完全には肯定しないが、偏差値・ブランド志向への皮肉や破壊、(受動教育に限れば)高等教育の普及という点では悪くないと思った。一方、やはり現場が必要な藝大は、最後まで強い。メタバース教育やNFTによる参入があったとしても、アートは物理的距離や心理面が重要だ。 だから何だという事ではない。そんな事とは無関係に面白い本である。

Posted by

プルーピリオドを愛読していることもあり、リアル藝大の内部、多種多様な人種が描かれていて、面白かった。 学祭行ってみたい。 終わりのほうに学生時代のKing Gnuの井口さんが出ている。

Posted by

漫画の『ブルーピリオド』を読んだことのある人は冒頭同じように楽しめるはず。 現代の“田中久重”と紹介される藝大生も素晴らしいと思ったが、そもそも“田中久重”を知らない自分にとっては、“田中久重”に感動した。

Posted by

芸大の天才たちの活動を紹介した本 読む前は奇人を面白可笑しく紹介しているのかと思っていたが、どちらかというと天才たちの苦労を比較的真面目に紹介している

Posted by