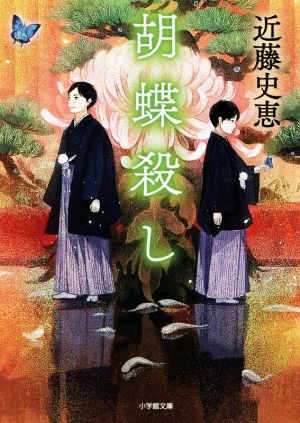

胡蝶殺し の商品レビュー

読みやすく、わかりやすい内容で面白く読みました。子供どうしの確執などがない分、ストーリーの面白さに集中できました。

Posted by

梨園が舞台のミステリー。さりげない説明も交え、歌舞伎に詳しくなくても澱みなく読み進められます。さすが近藤史恵先生。「今度、博多座に行ってみようかな」と実際の舞台にまで興味が喚起されます。 本編については、作者自身のあとがきのとおり。 「子役を描くからには、才能を描きたかったが...

梨園が舞台のミステリー。さりげない説明も交え、歌舞伎に詳しくなくても澱みなく読み進められます。さすが近藤史恵先生。「今度、博多座に行ってみようかな」と実際の舞台にまで興味が喚起されます。 本編については、作者自身のあとがきのとおり。 「子役を描くからには、才能を描きたかったが、だが才能と努力の二項対立などにはしたくなかった。少しだけでも、読んでくださる方の期待を、心地よく裏切ることができれば作家冥利に尽きる。」 はい、心地よく裏切られました。とっても面白かったです。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

近藤史恵氏の歌舞伎もの。ただ今泉文吾シリーズのような殺人は起きない、と言うか、はっきりとミステリ的な事件も起こることはない。奇妙な因縁で、急に息子が二人になったような主人公の困惑と覚悟を、歌舞伎という特殊な世界を背景に描かれると思えばいい。作者の後書きによると子役を描きたかったのだそうだ。実際の歌舞伎を見ても、正直良くわからないのだが、物語の背景としてはやっぱり面白いねえ。

Posted by

殺人事件の話かと思ったけど、誰も死ななかった。 拍子抜けでも期待はずれでもなく、いい意味で裏切られた気持ちだ。 いい終わり方だった。

Posted by

歌舞伎シリーズ。 歌舞伎を通して師弟関係や親子関係など複雑な人間関係が描かれている。タイトルは物騒だが、物語は割と爽やか。

Posted by

近藤史恵さんは、小説を通して、この世にある様々な未知の世界を教えてくれる存在。本当に幅広い。 私は歌舞伎のことは全く分からないけれど、それでも、知らない世界のほんの一部を垣間見るように、楽しく読ませてもらった。 梨園のことや、歌舞伎の演目や舞台に詳しい人だったら、きっと馴染みがあ...

近藤史恵さんは、小説を通して、この世にある様々な未知の世界を教えてくれる存在。本当に幅広い。 私は歌舞伎のことは全く分からないけれど、それでも、知らない世界のほんの一部を垣間見るように、楽しく読ませてもらった。 梨園のことや、歌舞伎の演目や舞台に詳しい人だったら、きっと馴染みがあって、更に楽しめたのかもしれない。 題名から、歌舞伎を舞台にした殺人事件ミステリーかと思ったら、全然そういうのではなく、ヒューマンストーリー。 子供が大人になる時っていうのは、大人にならざるを得ないから。

Posted by

帯には「梨園を背負うふたりと親同士の、白熱心理サスペンス」。 裏表紙のあらすじにも「幅広いジャンルで傑作ミステリーを発表しつづける著者が、子役と親の心の内を描く白熱心理サスペンス!」 「解説」でもこの作品がいかに「ミステリー」であるかが述べられている。 なんとゾクゾクする...

帯には「梨園を背負うふたりと親同士の、白熱心理サスペンス」。 裏表紙のあらすじにも「幅広いジャンルで傑作ミステリーを発表しつづける著者が、子役と親の心の内を描く白熱心理サスペンス!」 「解説」でもこの作品がいかに「ミステリー」であるかが述べられている。 なんとゾクゾクすることか! そのゾクゾクを感じながら、タイトル『胡蝶殺し』に思いを馳せれば、一体そこにどれほどのドロドロが待っているのか、楽しみで仕方がない。 思うに、ミステリーやサスペンスは、現実ではなかなかお目にかかれない(あるいは、目を背けている)ドロドロを味わうためにあるのではないか。 読み終わってみて、しかし、と思う。 本書は果たしてサスペンスなのだろうか。ミステリーなのだろうか。 たしかに、ドロドロはあった。ミステリーやサスペンスの文法に則った作品だという評価も嘘ではない。 しかし。 読後のこの爽やかな気持ちは何であろうか。 違う。求めていたのはこれではない。 しかし。今はこの心地よさにしばらく浸っていたい。 ジャンルというものの大切さを思い知った一冊。本書はサスペンスでもミステリーでもない。ドロドロを求めるのではなく、人間賛歌を求めて本書を手に取ってほしい。それでこそ、本書は真価を発揮する。 【目次】 胡蝶殺し 第一幕 第二幕 エピローグ 文庫版あとがき 解説 佐久間文子

Posted by

主人公は女型の歌舞伎役者。親交の深かったとある歌舞伎役者が急逝したことにより彼の息子、秋司の後見人となり預かることになる。秋司の踊りを見た主人公は彼の才能に驚き、同い年の息子の初舞台もあることから一緒に稽古をさせる。そのことで今まで歌舞伎に向いていないと思っていた息子の意外な才能...

主人公は女型の歌舞伎役者。親交の深かったとある歌舞伎役者が急逝したことにより彼の息子、秋司の後見人となり預かることになる。秋司の踊りを見た主人公は彼の才能に驚き、同い年の息子の初舞台もあることから一緒に稽古をさせる。そのことで今まで歌舞伎に向いていないと思っていた息子の意外な才能を発見したり、秋司の才能に改めて感心させられる。 しかし初日直前にトラブルが起き秋司が舞台に上がれなくなったため、秋司がやる予定だった役を息子が演じることに。これをきっかけに息子は歌舞伎の面白さに目覚め歌舞伎役者として精進していく一方、秋司は辞めてしまう。 時は流れ息子は大学生になり、期待の若手役者として注目を集めていたが、あるきっかけで秋司が踊りを続けていることを知る。居場所を探し出し主人公も一緒に秋司と会い、今までのことを聞き出すのだが、それは幼くして一世一代の役を演じる決意をせざるを得なかった事情があったのだった。 紹介文にサスペンスだとかミステリーだとか書いてあるが、個人的にはそんな感じはしなかった。テーマは親子の心の葛藤かな、と。そこまで深く書いているわけではないが、さわやかに読める。

Posted by

梨園の物語。知らない世界を探検するような気持ちで読んでみた。ひきつけられる内容ではあるけど、サスペンスというのは、ちょっと違うかも。 語り手は、パパと呼ばれるのが似合うような歌舞伎役者さん。自分の息子と同じ年頃の先輩の忘れ形見の後見人となるところから、物語が始まる。 特別な世...

梨園の物語。知らない世界を探検するような気持ちで読んでみた。ひきつけられる内容ではあるけど、サスペンスというのは、ちょっと違うかも。 語り手は、パパと呼ばれるのが似合うような歌舞伎役者さん。自分の息子と同じ年頃の先輩の忘れ形見の後見人となるところから、物語が始まる。 特別な世界で、幼い二人に才能の(種類)の違い、性格の違い、立場の違いがあるとなると、どろどろの展開を予想してしまうけど、語り手の口調は、芸の道を探求する男性というよりも、善良で穏やかな父親という感じ。 この年頃の男の子二人が、そんな大人びた考え方するんかいなと思うけど、この世界なら、そういうこともあるのかも。二人とも、優等生だぁ。 私はど素人だけど、最後の舞台は、どんなに美しいか、ちょっと見てみたい。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

歌舞伎役者の父が急逝し、残された7歳の少年・秋司の後見人になったのは中堅役者の萩太郎。 萩太郎にも同学年の息子・俊介がいたが、全く歌舞伎に興味が無い様子。 秋司の踊りを見てその才能に驚いた萩太郎は、俊介と秋司の初共演に秋司に難しい役をやらせることにする。 しかし、秋司の急病のため、彼の役を俊介に変更したことにより、秋司とその母親との関係がこじれていく…。 歌舞伎の子役に焦点を当てて描かれた長編物語。 梨園の特殊で独特な世界の仕組みがわかりやすく描かれているので、すんなりと作品世界に入っていけました。 歌舞伎を全く観たことのない方も興味のない方も問題なく読めると思います。 役者たちの日常や等身大の悩みも垣間見られるし、世襲制が基本の梨園で後見人の父を失うことがどれほどのことなのか、すべて読んでいるうちに理解できました。 役者同士の仲が良くても基本的にはライバルだし、中でも御曹司はスタートから異なり、配役にも差があるらしい。 人に見られる華やかな業界だけど、内実は一般社会とそんなに変わらないんですね。 同様に、親が子を、子が親を思いやる気持ちは誰でも一緒なんだと、読んでいてつくづく思います。 また、才能や運命とは何なのか、考えさせられました。 生まれつきの天才だけではなく、努力を重ねて芸を磨き続けることができるという才能もある。 才能が人を不幸にすることだってあるし、才能の有無が人の幸不幸を左右するわけではないのです。 秋司の運命は一見悲劇のようにも見えるが、歌舞伎から離れた十数年は彼にとって運命を甘受し、耐え忍ぶ雌伏の時だったかもしれない。 この離別は母を守るため、そして人生をより良く生きるための力を涵養していた、子どもなりの生存戦略だったのかも。 配られたカードで勝負するしかない人生の残酷さと、そのカードをうまく使って運命を乗り越えようとする意志の強さ。 案外、人間って強いものだし、前を向いていかざるを得ない本能を持った生き物なのかな、と思います。 これを悲劇とか運命とか、どう呼ぶかは他人が決めることじゃないよね。

Posted by

- 1

- 2