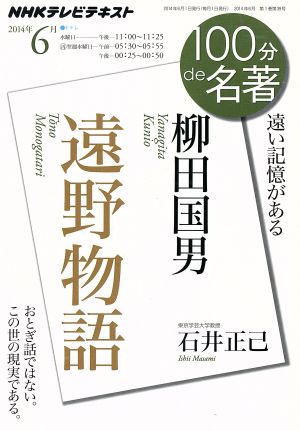

柳田国男『遠野物語』(2014年6月) の商品レビュー

遠野には行ったこともあるし,遠野物語も聞いたことがあったけど,どちらも中身はよくわかっていなかった.懐古趣味のイメージがあったけどそうではなく,むしろ事実ベースの民族学的な資料.だからこそ今に生かせる可能性があるのだろう.

Posted by

遠野物語の書かれた背景、作者のこと、そして作品の雰囲気は伝わってきます。100分de名著シリーズはよくできた作品が多いと思いますが、遠野物語の全体像をこの枠で説明するのはさすがに難しいですね。

Posted by

(2014.07.06読了)(2014.05.27購入) 「遠野物語」の初版が発刊されたのは、1910年ということで、2010年が出版100年にあたります。ということで、2010年に関連本を二冊ほど読みました。 そのうちの、「『遠野物語』を読み解く」石井正己著、平凡社新書、がこの...

(2014.07.06読了)(2014.05.27購入) 「遠野物語」の初版が発刊されたのは、1910年ということで、2010年が出版100年にあたります。ということで、2010年に関連本を二冊ほど読みました。 そのうちの、「『遠野物語』を読み解く」石井正己著、平凡社新書、がこのテキストと著者が同じなので、内容がよく似ているかな、と思います。ということで、平凡社新書の本を既読の方は、このテキストを改めて読む必要はないかと思います。 柳田国男の『遠野物語』は、遠野出身の佐々木喜善が柳田国男に話した、故郷に伝わる神や妖怪の話、家々の伝承などを文章にしたものです。 神々の話、異世界へ迷い込んだ話、異形の者たちの話、死にかけて生き返った話、姥捨ての話、動物たちとの交遊、など、様々です。 【目次】 【はじめに】古くて新しい物語の世界へ 第1回 民話の里・遠野 第2回 神とつながる者たち 第3回 生と死 魂の行方 第4回 自然との共生 ●「遠野物語」(5頁) この作品には、山の神、里の神、家の神をはじめ、天狗、山男、山女、河童、幽霊、まぼろし、狼、熊、狐、鳥などの現われる短い話が、百十九話収められています。 ●遠野(5頁) 江戸時代には遠野南部一万石の城下町として栄え、内陸と海を結ぶ交易の中継地として賑わいました。内陸の花巻と沿岸の釜石からは、それぞれおよそ40キロメートルの距離にあります。 ●参考文献(11頁) 「北上の文化」加藤秀俊・米山俊直著、社会思想社、1963年 ●子どもは神(49頁) 日本各地に「七歳までは子供は神だ」ということわざがありますが、七歳までの子供は人間よりも、神の側に属するものだと認識されていました。 ☆関連図書(既読) 「遠野物語」柳田国男著、角川文庫、1955.10.05 「『遠野物語』を読み解く」石井正己著、平凡社新書、2009.05.15 「遠野物語へようこそ」三浦佑之・赤坂憲雄著、ちくまプリマー新書、2010.01.10 (2014年8月7日・記) 内容紹介(amazon) おとぎ話ではない。目前の出来事である。 河童や座敷童などのイメージから牧歌的な民話として受け取られがちな『遠野物語』。しかし実際は現実世界を生きる人間たちの生々しい姿が活写された古典である。初版は明治三陸大津波から14年後の1910年。震災の爪痕も含めて柳田が採録した日本の古層の記憶を、今再び読み返す意味を探る。

Posted by

今月は柳田国男の「遠野物語」だが、もしこの「100分de名著」シリーズに取り上げられなかったら、生涯読まなかったかもしれない。それほど取っ付きにくいような気がしていた。 ところが読んでみたら、その先入観は見事に覆された。文語体で書かれているにもかかわらず、とても読み易いリズ...

今月は柳田国男の「遠野物語」だが、もしこの「100分de名著」シリーズに取り上げられなかったら、生涯読まなかったかもしれない。それほど取っ付きにくいような気がしていた。 ところが読んでみたら、その先入観は見事に覆された。文語体で書かれているにもかかわらず、とても読み易いリズミカルな文章に思えた。 テレビの番組の中でも、著者の石井正己氏はとても易しく、素人にも分かりやすい解説をしてくださり、テキストも読み易い構成になっていると思った。最後の放送を待ちきれず、全4回の放送前に読んでしまった。仮に放送を見逃しても、テキストのみで充分な解説がされている。とても面白く読むことができた。

Posted by

100分de名著「遠野物語」(1) 今さらながら、録画を見ました。正直、私の趣味です。昔、斜め読みしたので、今回じっくり文章を吟味したい。石井正巳先生のいう様に「100年前の人たちが何を考えて来たのか、ということを知ることは、私たちの持っている記憶の底を知ること」だと思うからです...

100分de名著「遠野物語」(1) 今さらながら、録画を見ました。正直、私の趣味です。昔、斜め読みしたので、今回じっくり文章を吟味したい。石井正巳先生のいう様に「100年前の人たちが何を考えて来たのか、ということを知ることは、私たちの持っている記憶の底を知ること」だと思うからです。それは即ち、私たちのいいところも悪いところも含めて、自らを省み未来を作ることに結びつく、かもしれない。 明治43年(1910)の小冊子。柳田国男が佐々木喜善から聞き書きを纏めたもの。私は、柳田が佐々木の成果を横取りしたのではないかとずっと疑問に思っていたけど、今回これを見て柳田の「成果」であることは確信した。非常に「主体的に聞いて、主体的に書いた」のである。 遠野の地方地図を初めて見た。小さな盆地の中に、縄文(狩猟民俗)から弥生(稲作民俗)そして江戸文化から明治の文化まで、日本の歴史が風景として堆積している。 序文にこう書く。「願わくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ。」平地人とは、テレビでは狩猟民を追いやった稲作民と解説していた。柳田は、この様に次々と新語を作ることが得意だ。日本民俗を体現する人たちという意味で「常民」という言葉もやがて作るようになる。平地人には、経済優先で昔の「大事なこと」を忘れた「現代人」のような意味を付加することが出来るかもしれない。 オクナイサマの事例など、昔は個人情報保護法などなかったから、実名で出ている。これは不思議だけど可愛らしい話なので、問題はないけど、川童の話はそうはならない。 五五 川には川童多く住めり。猿ヶ石川ことに多し。松崎村の川端の家にて、二代まで続けて川童の子を孕みたる者あり。生れし子は斬り刻みて一升樽に入れ、土中に埋めたり。その形きわめて醜怪なるものなりき。女の婿の里は新張村の何某とて、これも川端の家なり。その主人人にその始終を語れり。かの家の者一同ある日畠に行きて夕方に帰らんとするに、女川の汀に踞りてにこにこと笑いてあり。次の日は昼の休みにまたこの事あり。かくすること日を重ねたりしに、次第にその女のところへ村の何某という者夜々通うという噂立ちたり。始めには婿が浜の方へ駄賃附に行きたる留守をのみ窺いたりしが、のちには婿と寝たる夜さえくるようになれり。川童なるべしという評判だんだん高くなりたれば、一族の者集まりてこれを守れどもなんの甲斐もなく、婿の母も行きて娘の側に寝たりしに、深夜にその娘の笑う声を聞きて、さては来てありと知りながら身動きもかなわず、人々いかにともすべきようなかりき。その産はきわめて難産なりしが、或る者のいうには、馬槽に水をたたえその中にて産まば安く産まるべしとのことにて、これを試みたれば果してその通りなりき。その子は手に水掻あり。この娘の母もまたかつて川童の子を産みしことありという。二代や三代の因縁にはあらずという者もあり。この家も如法の豪家にて何の某という士族なり。村会議員をしたることもあり。 昔も発達障害の子どもは産まれるだろう。河童の子ならば、殺してもいいだろう、ということを、村人は河童に託して言い訳していたのではないか。 何度も書いたことがありますが、私は大学時代に民俗学の自主的サークル「常民文化研究会」に入っていたことがあります。そこで、岡山県の北のK村の民俗調査を泊まり込みでやりました。その時に出て来た「ウワサ話」が「キツネつきの家」というものでした。しかし、既に昭和56年にもなろうとしていた頃で、遠野のように明確な「話」としては残っていなくて、あまり深まりませんでした。指導教官の見解は「当時の金持ちを周囲が嫉妬して、その中の病気を持った者をそう呼んだのではないか」というものでした。 河童の話も、それに似ている。だとすると、精神疾患や子殺しは、正に現代の話でもある。人々の「負の話」に対する、眼差しと対応、そこにわれ我々は何かを学ばないといけないだろう。 それは、責任逃れということもある。臭いものには蓋をする、ということもある。また、河童を逃がす話にあるように、何とかして共存していこうという気持ちの現れもあるのである。

Posted by

- 1