デザインの誤解 の商品レビュー

宣伝なのは分かるけど、タイトルがちょっと釣り気味。 お皿のふちが波になってるのは、ウエイターが持ちやすいからとかまじびびった。面白い。開発秘話という感じなのだけど、一般論に話をもってきてて、ちょっと微妙

Posted by

モノには機能があり、その使い勝手を追求した結果、素晴らしいデザインが生まれる。そのモノの有する本質を突き詰める作業の訓練になる。

Posted by

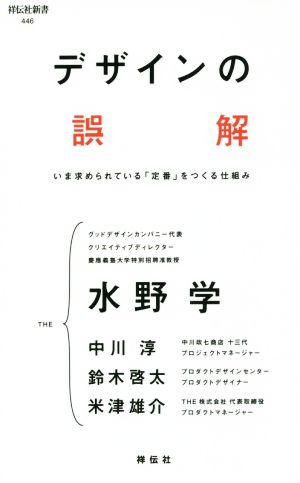

定番を提供する「THE」のプロジェクトメンバーによるデザイン論 デザインリテラシーを高めていきたい

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

第6章の中川淳さんのメッセージを、読みたくて手に取った。 以下、引用。 デザイナーではない人間でも、デザインリテラシーは大事。デザインの良し悪しを評価するのではなく、「このデザインはこう見えるが合っていますか」と問いかける役割。 デザインとは、この商品がどんな風にみられたいか、どう見えてほしいかという意図を実現するための手段。 そのリテラシーとは、①デザインの役割を正しく理解すること、②意図を持つこと、③たくさんのデザインを見て考えること、で磨くことができる。 以上。とくに、胸に刺さった言葉を最後に記す。 「自分の見え方すらもコントロールできていない人間が、もっと大きなものをコントロールできるわけがない。」

Posted by

物があふれている現代では 単純に必要な機能が備わっているものを作っても 売れなくなりました。 本当に欲しいと思ってもらえる 定番のような商品作りが必要です。 たとえば、清涼飲料水の定番と言えば コカ・コーラのような。。。 本日ご紹介する本は、 定番商品を新たに作り出すために...

物があふれている現代では 単純に必要な機能が備わっているものを作っても 売れなくなりました。 本当に欲しいと思ってもらえる 定番のような商品作りが必要です。 たとえば、清涼飲料水の定番と言えば コカ・コーラのような。。。 本日ご紹介する本は、 定番商品を新たに作り出すために 必要な考え方を紹介した1冊。 ポイントは 「技術スペック以外のもの」 定番というのは「○○といえばこれ」と言えるもの。 そして、定番とは言い換えれば「長い流行」。 長い流行をつくるための3要素は ①イノベーション ②ありそうでなかったもの ③許容値が高いこと イノベーションは技術革新だけではなく、 いままでの生活を変えるような新たなアイデアまで含みます。 ありそうでなかったものというのは、 これまであったものの「組み合わせ」が大きなカギです。 許容値が高いというのは、 時代に合わせるための変化を受け入れても、 本質は変わらない強さがあるということ。 いいものをつくれば売れるとよく言われますが、 「いいものをつくる」の「いい」がさすものが 単純に技術スペックだけではなくなっています。 ぜひ、読んでみてください。 ◆本から得た気づき◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 生き残り続けるには、変化に対応出来るような完成度の高さが必要 安すぎる価格はその商品の本当の価値を伝えられない モノにとって「らしさ」というのは重要な要素 時代に合わせて機能やサイズや素材を見極め更新することは長く定番であるための方法 「そもそも何?」という問いから始める かつて企業は「人、商品、お金」、加えて今は「ブランド」が必要 デザインとは、この商品がどう見られたいかと言う意図を実現するための手段 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆目次◆ 第1章 「定番」が求められる時代(水野学) 第2章 世界を変えた定番商品(水野学) 第3章 定番の条件(水野学) 第4章 定番の「形」はどのようにして生まれるか(鈴木啓太) 第5章 定番をつくるためのプロダクト・マネジメント(米津雄介) 第6章 定番を生み出すデザインマネジメント(中川淳) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Posted by

自分にとっては中川さんの自分をデザインする、他のデザイナーにどこが良いのか問う。というのがデザイン視点だけでなく必要なことだと再確認させてくれた。

Posted by

またもデザインについて水野学に学んでました。 まぁ読まなくていいかな。 前に読んだ「売る」から「売れる」へ。 でも述べていたような内容がほとんどでした。 デザインについてデザイナーが本を書くというのは難しいことなんでしょう。 結局イメージ。文章では伝わらない部分なんでしょう。 自...

またもデザインについて水野学に学んでました。 まぁ読まなくていいかな。 前に読んだ「売る」から「売れる」へ。 でも述べていたような内容がほとんどでした。 デザインについてデザイナーが本を書くというのは難しいことなんでしょう。 結局イメージ。文章では伝わらない部分なんでしょう。 自分のブランド"THE"の素晴らしさを語る1冊でした。 本のデザイン。触り心地。とかは惹かれるものがありました。

Posted by

現代において、デザインとは表層的なことを意味する言葉だと誤解されている。その背景には、機能面の差別化に行き詰まり、装飾面(あるいは副次的な機能面)を追い求めてきたものづくりの歴史がある。その結果、世の中はたくさんのモノで溢れかえっている。「どうせなら長く使える『定番』を手にしたい...

現代において、デザインとは表層的なことを意味する言葉だと誤解されている。その背景には、機能面の差別化に行き詰まり、装飾面(あるいは副次的な機能面)を追い求めてきたものづくりの歴史がある。その結果、世の中はたくさんのモノで溢れかえっている。「どうせなら長く使える『定番』を手にしたいが、何を選んでいいかわからない」そんな時代にゼロポイントとなり得る基準を示そうと、「THE」というブランドを作った。定番を作るプロセスは、「過去を知り、現在を考え、未来を創る」。そこに必要な要素は、「いまあるものを組み合わせて、ぶれないけど柔軟な、ありそうでなかったものをつくる」こと。それはデザイナーをマネジメントできる(デザインリテラシーのある)経営メンバーによって実現する。現代は、経営もクリエイティブが求められる時代だ。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

定番になるための5つの要素 ①形状 ②歴史 ③素材 ④機能 ⑤価格 いいものをつくることでなく、正しいものをつくる。 デザインリテラシーを上げるために ①デザインの役割を正しく理解すること ②意図を持つこと ③たくさんのデザインを見て考えること デザイナーと対等な関係 デザインマネジメント ①デザインの知識を増やす(見て考える) ②自分の趣味嗜好がどこに位置しているかを知る ③デザインそのものに口出ししない ④デザインの目的を明確にする ⑤思い込みを疑う *THE 株式会社社長 KITTTE THE SHIP

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

例えばブルーシートやテープカッター。 どうしてこの色?と思うが、安く、一般に普及しているので、案外買っている。モノブロックという椅子もうちにある。 これからはもっと真剣にモノと向き合いたい。

Posted by

- 1

- 2