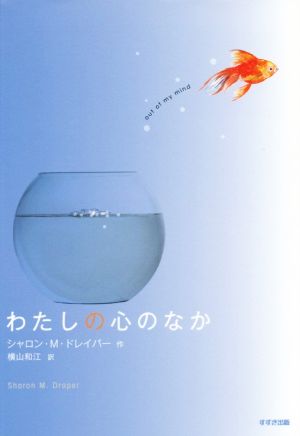

わたしの心のなか の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

ブクログの評価を見て読んでみました。 うっかり寝る前にラストを読んでものすごく後悔しました… 涙で目が! 脳性まひで体の自由がきかない主人公のメロディー、彼女の視点から物語は描かれています。 並外れた記憶力と明晰な頭脳を持っていながらも、それを表現する手段がない様子に、焦ったくなりました。メロディーはこんなに豊かな心を持っているのに! 物語が進み、やっとこさ表現手段を手に入れた!と喜んだのも束の間…。 ラスト、容赦ない展開に「本当にありえない、とりあえずディミング先生だけは許さん!」と、悲しみや怒りが渦巻きました。 (しかし、意外と現実もこんなものかもしれない…と数日後に思い至りました。 社会っていろんな人で構成されているし、巡り合わせで、辛いことが山のように押し寄せる時もあるな…と) メロディーの気持ちを考えると、整理しきれませんが… しかし、メロディーにはメロディーを大切に思ってくれる人たちがいます。 メロディーの心のうちをみてくれる家族、ヴァイオレット。そして学校の先生たち。 子どもにとって必要な大人って、こういう人たちやな…とひしひしと感じました。 それと犬のバタースカッチも忘れてはならない存在。 読後感は決して明るいものではありません。が、心が揺さぶられる素晴らしい作品でした。

Posted by

『わたしの心のきらめき』が今年1番、と先輩司書さん。こちらが先に出ていると知ってまず読みました。 星10個ぐらい!? 頭の中は言葉でいっぱい。 でも、それを自分の声で話すことができないもどかしさ。 特別支援学級の子どもたち、そして日本に来たばかりの外国籍の子どもたちの顔が浮...

『わたしの心のきらめき』が今年1番、と先輩司書さん。こちらが先に出ていると知ってまず読みました。 星10個ぐらい!? 頭の中は言葉でいっぱい。 でも、それを自分の声で話すことができないもどかしさ。 特別支援学級の子どもたち、そして日本に来たばかりの外国籍の子どもたちの顔が浮かびました。 医者や何人かの学校の先生の無能ぶりに比べ、ご両親はもちろん、ヴァイオレット、キャサリン、メロディの力を信じる周りの人々が素晴らしい。 本当に多くのことを気づかせてくれる本。 中高生以上、特に子どもと関わる人、これから子どもを育てるすべての人にとって必読書だと思います。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

もしも主人公視点で書かれていなかったらここまで感情移入できただろうか。泣いた。障害を持つが故に起こる理不尽、差別エトセトラ。言葉を操るようになれた少女、そこに至った時の嬉しさよ!

Posted by

2023.6.24市立図書館 先日BBCが企画した児童書100選にはいっていたタイトルで、この機に借りてみた。 脳性まひのため、言葉や思考は年相応(あるいはそれ以上)にあるのに、体の発達が遅れているせいでそれが表に出せずストレスやもどかしい思いを抱えた11歳の主人公キャンディの独...

2023.6.24市立図書館 先日BBCが企画した児童書100選にはいっていたタイトルで、この機に借りてみた。 脳性まひのため、言葉や思考は年相応(あるいはそれ以上)にあるのに、体の発達が遅れているせいでそれが表に出せずストレスやもどかしい思いを抱えた11歳の主人公キャンディの独白というスタイル。自分の来し方を振り返りつつ5年生の秋から春までの半年ほどをくわしく語っている。 支援学級での日々(先生に当たり外れあり)と、普通学級との交流(インクルージョンクラス、いろんな子がいる)。家では8歳で年の離れた妹が生まれ、自分にできないことがどんどんできるようになっていく複雑な心境。ここで主人公にとって救いなのは、理解のある両親に加えて、ひじょうに前向きに子育てを助けてくれる隣人ヴァイオレット、そして学校の移動支援スタッフとしてであった大学生のキャサリンがキャンディの気持ちを十分察して理解したうえで能力の向上や発揮をたすけてくれること。インクルージョンのための電動車いす、そして会話補助装置(メディ・トーカー)といった機器も使いはじめて、どんどん世界が広がっていくのは読む方もわくわくしてきたし、なかでもメディ・トーカーをようやく手に入れてはじめて自分の気持ちを周囲の人に伝えられた場面は感激が伝わってきた。 学校のクイズチームにも選抜され、さらに飛躍するはずのところで思いがけない展開が待っていて、終盤はいろいろつらい気持ちを味わいながら一気に読んでしまった。「普通」にあこがれる主人公とともに、理解者や文明の利器にいくら恵まれても簡単には埋まらない穴、超えがたい壁があるのだという現実を思い知った。心無い相手はともかく、寄り添ってくれている人にも迷いや弱さやのようなもの、悪目立ちを嫌う心理、そして至らぬ点はあり(それは自分にも身に覚えのあることであり)、普通より周囲に大いに頼らざるを得ない立場の主人公はやるせない。とはいえ、主人公にとってはそれもこれも5年生という年代相応のさまざまな悩みのひとつに過ぎない感じで、少しずつチューニングして乗り越えていくのだろうと感じられる。 主人公が学校の仲間や先生とどのように関係を結び直すのか続きが気になる終わり方だったが、運のいいことに、ちょうど今月、この本の続編「わたしの心のきらめき」が刊行されたと知ったので、いずれ手に取りたい。 健常な大人が事故などで脳を損傷して表現手段が失われたら「ロックトイン症候群」としてその意志をどうにか汲もうと尊重されるが、生まれついての麻痺があっても中に閉じ込められた意識があると想像し、周囲の人がそれを尊重しながら接するようになることがまずは大事だと思った。

Posted by

脳性まひで、生まれつき話すことも体を動かすこともできないメロディ。実は人の話はよく理解でき、ずば抜けた記憶力を持っている。言葉を獲得して困難に立ち向かっていく11歳の少女の物語。 「障害がある子は知性がなく無能」と、見た目だけで判断されることが悔しくてたまらない。音楽が好き。本...

脳性まひで、生まれつき話すことも体を動かすこともできないメロディ。実は人の話はよく理解でき、ずば抜けた記憶力を持っている。言葉を獲得して困難に立ち向かっていく11歳の少女の物語。 「障害がある子は知性がなく無能」と、見た目だけで判断されることが悔しくてたまらない。音楽が好き。本が好き。パパとママが大好き。言葉で気持ちを伝えたい!溢れんばかりのメロディの思いがひしひしと伝わってくる。 メロディに寄り添う人々が良い。ママとパパ、お隣のヴァイオレット、移動支援スタッフのキャサリン、国語のゴードン先生やH5学級五年生の担任 シャノン先生。可愛い妹ペニーに愛犬のバタースカッチも! メロディのママはビラップス先生に抗議した。一人ひとりの特性を知りもせず、自分のやり方で授業を進め「こういう子たちの親御さんは〜」と言う先生の無神経さに我慢ならなかったのだと思う。 ママがんばれ!と私もエールを送りたくなった。 障害を持つ子どもと障害児を抱えた親それぞれの思いが、細やかに書かれていて胸を打つ。特別支援学級やインクルージョンクラスについても知ることができた。会話の助けになる機器メディ・トーカーでメロディは初めて言葉をはなした。「パパ、ママ愛してる」と伝えることができた瞬間には読みながら涙が溢れてきた。 ウィズ・キッズ・クイズ地方大会のメンバーに選ばれチームは優勝。けれど全国大会当日、仲間に置き去りにされてしまったメロディ。傷ついた彼女にさらなる悲劇が襲いかかり・・と最後の最後まで目が離せなかった。 この物語は、国語のゴードン先生から出された課題の"自伝"だったことに最終章で気付かされた。構成の巧さも見事で、何度も読み返したくなる一冊。 メロディと同じ年頃の子に是非手に取って読んでもらいたい。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

たださんのレビューを読んで。 素晴らしい本に巡り合えました。 たださん、ありがとうございます。 この本を読み終わるまでにとても時間がかかってしまいました。なぜかというと、体調を崩してしまって読めなかったからです。図書館の貸出期限が過ぎてしまって一回返却して、もう一度借り直しました。今はすっかり回復して元気になったのですが、不調が続き、病院で訴えてもイマイチ分かってもらえず、悶々とした日を送っていました。その時、言葉の力って大きいなぁと実感したのです。私は腹部に違和感があったのですが、それを伝えるにしても“キリキリ痛む“とか、“ズーンと重い感じ“とか、様々な言葉を駆使して伝えようと誰もがすると思うのです。もし、自分が話せなかったとしたら‥‥。 この物語の主人公メロディは、脳性麻痺の10歳の女の子。話すことも歩くことも自分で食べることもできない。でも、心の中にはたくさんの言葉が溢れている。だけど皆はそんなことに気付いてくれない。クラスメイトは言う。「いじわるじゃないですけど、率直にいって、メロディが何かを考えてるなんて思いもしませんでした」と。 この本は児童書なので、色々あったけれど最後には友情が芽生えました‥‥というラストだと思って読んでいました。でも違いました。 5年生、10歳、というのが、どんなに難しい年頃なのか、大人と子どもの狭間で揺れ動いている少年少女たちの心がどんなに複雑なのか、ストレートに描かれています。(そういえば、『Wonder』も5年生のお話だったな) 自分が透明人間のように扱われるのが嫌なメロディ。そんなの当たり前だ。皆と同じに心があるのだから。 東田直樹さんの『自閉症の僕が跳びはねる理由』もとても素晴らしい本でした。 私たちは学ぶべきです。皆、同じ人間だってことを。

Posted by

読んでいる途中から、涙が止まらなくなった。 最初は、こんな展開って、無いと思った。 あまりに酷すぎるし、悲しすぎるじゃないか、と。 しかし、読み終わって、時間を置いて、あれこれ考えに耽っていると、実はそうでもないのかもしれないと思えてきました。 主人公の小学五年生、「メロディ」...

読んでいる途中から、涙が止まらなくなった。 最初は、こんな展開って、無いと思った。 あまりに酷すぎるし、悲しすぎるじゃないか、と。 しかし、読み終わって、時間を置いて、あれこれ考えに耽っていると、実はそうでもないのかもしれないと思えてきました。 主人公の小学五年生、「メロディ」は、脳性麻痺で、生まれてからずっと一度も言葉を話したことがなく、車椅子が必要な生活で、移動や食事などもままならない。 しかし、だからといって、メロディの心の中までそうかというと、それは間違いで、考えていることは、いい音楽だなとか、あんな服を着てみたいとか、あの子と友達になりたいとか、普通の小学五年生と何ら変わることはなく、むしろ、言葉が話せない分、その思いは誰よりも強い。 そんなメロディの心の中の思いが、みんなに伝わればいいのにね。 と思っていたら、「メディ・トーカー」という、予め登録しておいた言葉を、ボタン一つで声に出して伝えてくれるという、画期的な機械で、それは解決したかに見えた。 実際にメロディの両親が、それを初めて聞いたときの筆舌に尽くしがたい思いは、子供のいない私でさえも、その気持ちが分かるようで、思わずもらい泣きしてしまった、素晴らしい場面でした。 ただ、それが学校のインクルージョンクラスになると、また違った反応になり・・・ 私の中で、「普通」という言葉は嫌いなのですが、メロディにとって、どうしても手に入れたいのは、まさにその「普通」であって、こうした言葉ひとつとっても、人それぞれで意味合いや価値観や大切さが異なることをメロディに教えられたようで、人を理解することや、思いやりって、そういうところから始まるのでしょうね。 制約はあるが、言葉を伝えられるようになった。 これで、メロディにとって、憧れの普通に近づけたと思った。 しかし、また別の問題が発生してしまった。 私が小学六年生の頃、言葉の話せない子の隣の席になったことがあるのですが─おそらく、先生から安心だと思われたのかもしれない。その頃、私は一部の仲良い子とは普通に大声でしゃべれたが、それ以外は、逆におとなしかった─その時、どれだけその子のことを考えられたかというと、見守るだけで、何もしなかった(せいぜい、机から落とした物を拾ってあげたくらい)、いや、そもそも何かをしようとすら思いもしなかったのです。 ただ、それは悪意があったとかではなく、単に知識がなかったことが大きくて・・その頃に、この作品を読んでいれば、少しは変わったかもしれませんが、おそらく物語の中の同級生たちも、そのような気持ちでいたのではないか。 もちろん、中には、偏見を持った意地悪な見方をする子もいたが、反面、ヴァイオレットやキャサリンのように、メロディのことを分かってくれる人達もいる。 要は、もっとメロディのような人達のことを、偏見なく、正しく知ってくれる人達が増えてくれれば、メロディにとっての、「普通」への道も、より歩きやすくなるのだと思うのです。 そして、長くなりましたが、最初の物語の感想に戻ると、メロディは辛い悲しみも体験したけれど、それに対して、メロディは自分で考えてある行動を起こす。 たとえ、その結果自体が苦いものだとしても、メロディの中で何かふっきれたような、一つの成長を見たような気が、今ではするのです。 読み終わった当初は、それを辛く感じた私だったが・・長い人生、ある程度の苦難は付きもので、メロディにとって、「普通」を求めたいという思いが、そのまま他の人にとっての「生きる」という思いだとするのなら、それで音をあげるわけにはいかないよね。 メロディの人生はまだ始まったばかり。 これから、いくらでも良い結果がついてくるであろう彼女の人生の喜びを、期待せずにはいられない。

Posted by

脳性麻痺によって不自由な体を持ちながら非常に優秀な頭脳を持つ少女メロディの苦難に満ちた、しかしどこまでも”自分”を生きようとする彼女の人生という戦いの歴史の1ページ。 無理解な他者と相対して、それでも強く生きようとする姿に胸を抉られる。

Posted by

脳性まひの少女メロディ。体を思い通りに動かすことができない、言葉をちゃんと話せない、食事もトイレも自分ではできない、という症状の11歳の女の子の、心の中、考えていることが、描かれている小説。 実は、ずっとノンフィクションだと思って読み進めてしまって、途中でフィクションだと気づいた...

脳性まひの少女メロディ。体を思い通りに動かすことができない、言葉をちゃんと話せない、食事もトイレも自分ではできない、という症状の11歳の女の子の、心の中、考えていることが、描かれている小説。 実は、ずっとノンフィクションだと思って読み進めてしまって、途中でフィクションだと気づいた時、無駄にショックをうけてしまった。小説だと思って読んでいたら、またちょっと読み取り方は違っていたかも。 とはいえ、車いすのお子様がいたり、取材もかなりされたようで、そのためか、リアルに感じた。メロディが、決してただの良い子ではなくて、自己主張も諦めも投げなりな部分も、たくさん持っていて、そういうマイナスな所を、ごまかさずに表現しているのが、そのリアルさにつながっているのかも、と思った。 特に良かったのは、自分を置いて行ったクラスメイトに、ちゃんとケリをつけたラストの展開。颯爽と教室を出て、自分から皆に決別する様は、多少の寂しさを伴ったが、胸がスカッとした。 ただ、フィクションなら、もう少し、ハッピーな終わりでも良かったかもなぁ。ま、これは個人的な趣味の問題。

Posted by

脳性麻痺の為に重度の障害があり、コミュニケーションもままならない少女の心の中を描く。 車椅子に座り、身体の自由もきかないけれど、心は自由に羽ばたき、身体に不自由がない人以上に物事を深く捉え、考えている。そして、ウィットも忘れない。 心無い仕打ちを受けもする、美化をせず事実に基づい...

脳性麻痺の為に重度の障害があり、コミュニケーションもままならない少女の心の中を描く。 車椅子に座り、身体の自由もきかないけれど、心は自由に羽ばたき、身体に不自由がない人以上に物事を深く捉え、考えている。そして、ウィットも忘れない。 心無い仕打ちを受けもする、美化をせず事実に基づいた物語。

Posted by

- 1

- 2