翻訳問答 の商品レビュー

ジェイン・オースティン『高慢と偏見』 レイモンド・チャンドラー『長いお別れ』 J・D・サリンジャー『バナナフィッシュ日和』 L・M・モンゴメリー『赤毛のアン』 トルーマン・カポーティ『冷血』 エミリー・ブロンテ『嵐が丘』 エドガー・アラン・ポー『アッシャー家の崩壊』 片岡義男さん...

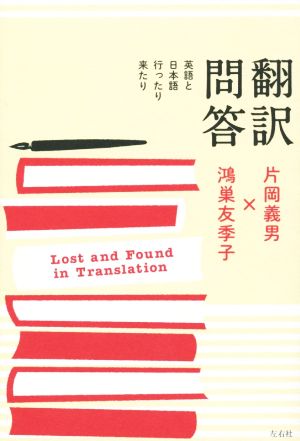

ジェイン・オースティン『高慢と偏見』 レイモンド・チャンドラー『長いお別れ』 J・D・サリンジャー『バナナフィッシュ日和』 L・M・モンゴメリー『赤毛のアン』 トルーマン・カポーティ『冷血』 エミリー・ブロンテ『嵐が丘』 エドガー・アラン・ポー『アッシャー家の崩壊』 片岡義男さんと鴻巣友季子さんによる翻訳読み比べ。 同じ題材からの翻訳がこんなに印象が違うなんて驚き!「おわりに」で紹介されたアーサー・ビーナードさんが訳したらまた、全然違うのでしょうね!

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

翻訳者、片岡義男氏と鴻巣友季子氏が7つの作品の書き出しの数段落をお題にし、それぞれが訳した文章や表現について語り合うという趣向の本。選ばれている作品はジェイン・オースティン『Pride and Prejudice』、レイモンド・チャンドラー『The Long Good-bye』、J・D・サリンジャー『A Perfect Day for Bananafish』、L・M・モンゴメリー『Anne of Green Gables』、トルーマン・カポーティ『In Cold Blood』、エミリー・ブロンテ『Wuthering Heights』、エドガー・アラン・ポー『The Fall of the House of Usher』。 半分ぐらいは邦訳版を読んだことがあったけど、このお二人が訳すと既刊の邦訳書とは全く違った趣になり、翻訳次第で作品の雰囲気も受け止め方も大きく異なるんだな、ということに気づかされます。片岡氏は言葉に忠実に、でも削るべきは大胆に削る印象があり、鴻巣氏は原作から逸脱しない程度に自分なりの解釈を少しだけ滑り込ませる、という感じ。一方、タイトルも各自が訳してますが、片岡氏は本文の訳で遊ぶことが少ない分、タイトルで独自性を出していて、それもまた面白い。 また、冒頭に「透明な翻訳」とは何か、というテーマの議論があり、それも面白かった。曰く、日本の「透明な翻訳」とは「訳者が隠れ、原著が透けて見えるもの」であり、欧米では逆に「原著が消え、最初からその言語で書いてあったように読めるもの」らしい。日本では訳者ならではの味付けや言葉の選び方は不要だということ。ただ、この考え方も村上春樹のような熱狂的ファンを持つ作家兼翻訳家には当てはまらないのでしょう。実際、村上春樹版のチャンドラーやフィッツジェラルドはちょっと独特な表現が多く、クセの強さが目立ちます。それが良いという人もいるのでしょう。 お題として選ばれている作品には、それぞれに特徴的な表現が入っていて、英語を読んで自分なりに翻訳してみるのも楽しいです。各自の英語力、それまでに読み慣れてきた文章の種類、各作品のテーマにもよると思いますが、個人的にはチャンドラーやモンゴメリーは非常に読みにくかったです。

Posted by

さいごに日本の英語教育の批判をはじめたのはまったく余計。 「苦労しない(訳しやすい)」かどうか、どこにひっかかるか、で原文の効果や各作品の感触が伝わってくるのがおもしろい。 片岡氏=作家と鴻巣氏=翻訳家("職人")の省略するしないの差異など。

Posted by

http://walking-diary.cocolog-nifty.com/honyomi_nikki/2016/05/post-8905.html

Posted by

作家の片岡義男と翻訳家の鴻巣友季子が、課題として与えられたチャンドラー、サリンジャー、カポーティなどの小説の一部を競訳し、お互いの訳について語り合う。作家と翻訳家による正に副題通り“英語と日本語行ったり来たり”の目眩く翻訳談義である。 本書をより楽しむために、自分が翻訳家になった...

作家の片岡義男と翻訳家の鴻巣友季子が、課題として与えられたチャンドラー、サリンジャー、カポーティなどの小説の一部を競訳し、お互いの訳について語り合う。作家と翻訳家による正に副題通り“英語と日本語行ったり来たり”の目眩く翻訳談義である。 本書をより楽しむために、自分が翻訳家になったつもりで、7つの課題を訳してみて、片岡訳、鴻巣訳と照らし合わせつつ読み進むのもよいだろう。

Posted by

おすすめ資料 第272回 (2015.2.20) 「翻訳作業は奥深い!」という気分を味わうことができる本です。 「嵐が丘」など英文学作品の一部を翻訳者二人が訳しあって内容を検討するのですが、同じテキストから訳されたものの印象が違うのに驚きます。 自分ならどう訳す?と考えな...

おすすめ資料 第272回 (2015.2.20) 「翻訳作業は奥深い!」という気分を味わうことができる本です。 「嵐が丘」など英文学作品の一部を翻訳者二人が訳しあって内容を検討するのですが、同じテキストから訳されたものの印象が違うのに驚きます。 自分ならどう訳す?と考えながら読めば、対談に参加している気分になれるかも。

Posted by

翻訳家もタイポグラファーもデザイナーも料理人もだけど、本当に小さな、微妙な差異を感知してコントロールして整えていくお仕事なのだ。ケーキを作るときに小麦粉をふるいにかける、という行為が頭に浮かんだ。翻訳家はそんなかんじがする。とーってもおもしろい。

Posted by

読みたい(知りたい、聞いてみたい)ポイントとふたりの会話が微妙にずれていて、もどかしい。最後の詩の翻訳が面白かったので、アーサー・ビナード『日本語ぽこりぽこり』購入。

Posted by

『高慢と偏見』、『長いお別れ』など名作の冒頭部分を作家と翻訳家が翻訳し、互いの訳について(時には既存訳について)語り合います。 原文も掲載されていますから、どのような日本語に置き換えどのような構成で翻訳するのか ということも解説されていてとても興味深いです。 原文をあくまで外から...

『高慢と偏見』、『長いお別れ』など名作の冒頭部分を作家と翻訳家が翻訳し、互いの訳について(時には既存訳について)語り合います。 原文も掲載されていますから、どのような日本語に置き換えどのような構成で翻訳するのか ということも解説されていてとても興味深いです。 原文をあくまで外からみる、翻訳はなかに入っていくことではないという作家片岡さんと、 作品全体を深く読み解いて一語一語を選択する職人鴻巣さんという組み合わせ。 片岡さんの容赦ない自由な発言(と、それをやわらかく包んでフォローする気遣いのひと鴻巣さん)も見所です。 チャンドラーの原文は迷走してて翻訳者泣かせのようですが、既存訳でも翻訳者によって意味が異なる文章がありました。 鴻巣 しかし、どうしてこんなに意味のちがいが出るのでしょう。 片岡 英語の構文を理解しないままに意味を取ろうとしているからです。構文こそが意味なのですが。 サリンジャーの「バナナフィッシュ...」についても 片岡 爪を塗っている記述は、言葉数の多さでなかば失敗していると思います 鴻巣 作家が失敗しているというところまでわかる(笑)。作家が失敗していると思ったらどうしますか。 片岡 自業自得ですから、そのまんま訳せばいいのです。 同業者の立場から作品をできるだけそのまま「フラット」に伝えたいという作家と 外国語で書かれた作品世界を日本の読者にできるだけわかりやすく伝えたいという使命感を持つ翻訳家の 刺激に満ちたやり取り、楽しみました。

Posted by

2015.2.8市立図書館 創作も翻訳も手がけるバイリンガルと翻訳専業の対話。 「透明な翻訳」にも実は二種類ある(日本でいう場合と欧米でいう場合とで違う)なんて、いままで考えてもみなかった。翻訳・通訳者だけでなく、わたしのような語学教師が二つの言語をどう対応させて教えたらいいかと...

2015.2.8市立図書館 創作も翻訳も手がけるバイリンガルと翻訳専業の対話。 「透明な翻訳」にも実は二種類ある(日本でいう場合と欧米でいう場合とで違う)なんて、いままで考えてもみなかった。翻訳・通訳者だけでなく、わたしのような語学教師が二つの言語をどう対応させて教えたらいいかという現場にもつきものの興味深いトピックス。 ここまでは前置きで、メインは一つのテキストをおたがいに訳して持ち寄ったうえであれこれ話し合う。7番勝負。素材はオースティン、チャンドラー、サリンジャー、モンゴメリー、カポーティ、ブロンテ、ポー。原文があるから、自分で訳して参戦することもできるし、お二人の訳文を読み比べる楽しみのほかに、既存の翻訳との異同などをつきあわせたりもできる。 「おわりに」の対話も興味深い。母語がわかるとは、外国語を学習してわかるとは、どういうことなのか、という問題から、語学教育・学習法にまで話が及んでおもしろい。教える立場として、抽象的普遍的に本質をつかませ、「使えるようにさせる」にはどうすべきなのか、考えを巡らせないわけにいかない。 それにしても、片岡義男がバイリンガル(英語も母語)だったとははじめて知った。そうおもって彼の小説や翻訳を読んでみるといろいろな発見がありそう。

Posted by

- 1

- 2