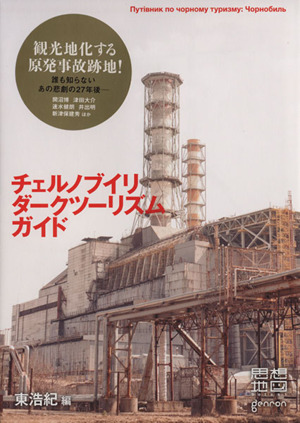

チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド の商品レビュー

私達は、もっと向き合わなくてはならなかった。現地の「観光」レポートの他、ウクライナの方々へのインタビューは必読。

Posted by

1986年に大事故を起こしたチェルノブイリ原子力発電所が観光地となっている。「ゾーン」と呼ばれる立ち入り制限区域にガイド付きで入ることができるのだ。本書は、その観光ツアーに参加し、そこに関わる人々へのインタビューを編纂したものである。過去の負の遺産となった場所を巡ることは一般に「...

1986年に大事故を起こしたチェルノブイリ原子力発電所が観光地となっている。「ゾーン」と呼ばれる立ち入り制限区域にガイド付きで入ることができるのだ。本書は、その観光ツアーに参加し、そこに関わる人々へのインタビューを編纂したものである。過去の負の遺産となった場所を巡ることは一般に「ダークツーリズム」と呼ばれる。チェルノブイリ観光もそのひとつだ。そうとは意識していなかったが、広島平和祈念館やアウシュビッツ収容所などもダークツーリズムの範疇に入る。本書ではチェルノブイリ原子力発電所だけでなく、事故について展示するキエフの博物館や、チェルノブイリを舞台にしたゲーム「STALKER」、プリピャチ市の元住民らのためのサイト、などが合わせて紹介される。 この雑誌の編集者は、現代思想の東裕紀、福島大学の社会学者の開沼博、Webジャーナリストの津田大介、写真家の新津保建秀、などである。本書の背景として、福島第一原子力発電所の今後への彼らの問題意識と「観光地化」への構想がある。 チェルノブイリ原子力発電所の件で驚いたのは、まだその施設が送配電施設としてだが現役であること、さらに発電所内でまだ働いている人がいることだ。訪問者は、発電所の中に入って見学までさせてもらうことができる。本書に参加する人々は、観光地化により正確な情報が流通することについて価値を見出している。また過去の風化へ対抗する手段としてもその有効性を見出している。 すでに刊行されているが、この次の号にて福島第一原発観光地化計画を取り上げている。また、25年後の「フクシマ」を考えるとして、プロジェクトを発足させている。プロジェクトのサイトはこちら→ http://ch.nicovideo.jp/fukuichikankoproject/。 チェルノブイリツアーはその後東氏のゲンロン社が募集催行している模様 → http://school.genron.co.jp/chernobyl/。6泊7日のツアーとして訪問先もまとめられていて、本書の内容とも当然ある程度合致していて参考になる。 この後、長きにわたってフクシマがどのように変わっていくのか。彼らの行動はどういう影響を与えるのだろうか。福島第一原発観光化計画も読んでみたい。(Kindle Primeだと無料のようだし) なお巻末に関連書籍や関連サイトがまとめられている。本書刊行後にノーベル賞を受けることになるスベトラーナ・アレクシェービッチの『チェルノブイリの祈り』も参考書籍として紹介されている。 『チェルノブイリの祈り――未来の物語』のレビュー http://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4006032250

Posted by

日本にはなかなかできない発想。日本の報道は自主規制が多すぎて、本来の役割を果たしていないことに起因する。いつになったら日本は変わるのだろう。起こった事象に対して客観視するのではなく、主観的な対応を国民がとってしまうことも心配。

Posted by

チェルノブイリの観光地化に福島の未来を見る。立入禁止区域内ツアーとキエフの博物館展示。区域庁副長官、博物館副館長、元作業員作家、NPO代表、旅行会社代表などに現状と未来についてインタビュー。ジャーナリストと社会学者による考察。 そんな場所にのほほんと行くなんて申し訳ない、じゃな...

チェルノブイリの観光地化に福島の未来を見る。立入禁止区域内ツアーとキエフの博物館展示。区域庁副長官、博物館副館長、元作業員作家、NPO代表、旅行会社代表などに現状と未来についてインタビュー。ジャーナリストと社会学者による考察。 そんな場所にのほほんと行くなんて申し訳ない、じゃないんですね。それより、時間をかけて行くこと・身を置くこと・感じること・想いを馳せること、だと。

Posted by

チェルノブイリをはじめ、ダークツーリズムをする意義などが書いてある。 ダークな部分を学ぶというのも旅行の1つの役割だと思うので自宅のトラベルカフェ本棚に追加したい。

Posted by

興味深かったのは現地の原発ツーリズム関係者のインタビュー。「情報」をしっかりと把握すること、実際に「原発」を通して放射能などとの付き合い方を学んでもらうこと。この2点が記憶に残った。 特に印象深いのは「情報汚染」が「放射能汚染」よりも怖いという話で、チェルノブイリで斥候隊として高...

興味深かったのは現地の原発ツーリズム関係者のインタビュー。「情報」をしっかりと把握すること、実際に「原発」を通して放射能などとの付き合い方を学んでもらうこと。この2点が記憶に残った。 特に印象深いのは「情報汚染」が「放射能汚染」よりも怖いという話で、チェルノブイリで斥候隊として高線量下で知識を持っていた隊員が100kmほど離れた、でも知識がなくて不安に陥っている村に送り込まれる話。 こういう情報汚染は日本でも起こっているし、今も消えない。福島の位置づけを考えなおして、記憶を風化させることなく、原発の怖さ、そして事実を知ってもらうことが重要なのかなと思わされる内容だった。

Posted by

まずは半分 細かいことは残りの半分を読んでから 導入としては十分で、肝心の福島第一原発観光地化計画も読んでみようと思えた

Posted by

印象に残ったのは「当事者の意見が常に正しいわけではない」というフレーズ。記憶には「忘れたいもの」と「忘れてはならないもの」があり、当事者の意見は前者に偏る傾向がある。よって過度に当事者を慮ると負の遺産は次々と姿を消していく。同時代に生きる者全てに「歴史化」の担い手としての責任があ...

印象に残ったのは「当事者の意見が常に正しいわけではない」というフレーズ。記憶には「忘れたいもの」と「忘れてはならないもの」があり、当事者の意見は前者に偏る傾向がある。よって過度に当事者を慮ると負の遺産は次々と姿を消していく。同時代に生きる者全てに「歴史化」の担い手としての責任があるわけで、国内のみならず世界中で考える必要がある。その点でチェルノブイリはよいお手本となる。チェルノブイリは事故後も施設として稼動していたのが「遺す」という点において幸いだったのかな?という気はするが、思ったほど観光地化されているわけでもなく、「歴史化」から「観光地化」へ変換する難しさも感じた。まずは「観光地化」の前に「歴史化」をファーストステップとし、「いかにして遺すのか?」という事を全力で取り組んでいかないと、原発のみならず、いろんな遺構がドンドン破壊され、更地にされ、変質していくような気がした。

Posted by

原発事故から27年経過したチェルノブイリやその周辺、関わっている人たちへの取材からなる本。 観光地化しているチェルノブイリ……えーそれはちょっと……と思ったけれど、世界のダークツーリズムの紹介を見て、確かに広島の原爆ドームは観光地化していて、去年だったか久しぶりに行った時、日本人...

原発事故から27年経過したチェルノブイリやその周辺、関わっている人たちへの取材からなる本。 観光地化しているチェルノブイリ……えーそれはちょっと……と思ったけれど、世界のダークツーリズムの紹介を見て、確かに広島の原爆ドームは観光地化していて、去年だったか久しぶりに行った時、日本人観光客が原爆ドームを背景にピースサインをして写真におさまっている姿を見たことを思い出しました。 なんだかなという思いもありつつ、忘れさられてしまうのはもっと嫌です。ならば、観光地化して、内外から人に来てもらう、興味をもってもらうことが大切である、と。 チェルノブイリ博物館の写真が現代アートのようで、国が違うとこうも展示が違うのかと驚きました。

Posted by

感想はこちら→http://pickingupcoin.blogspot.jp/2013/07/blog-post_23.html

Posted by