この世界の女たち の商品レビュー

つらつら読んでて、アメリカの郊外のゆるゆるとした生活の中、随分と感謝祭ディナーや御近所づきあいなど、横または縦の繋りが濃厚な地域だなー、とか思っていたら、30年位前の作品集ということで。やっぱり現代って進んでるんたね。男どもはどっしりしていれば、鈍感でもオッケー。色々切り盛りしな...

つらつら読んでて、アメリカの郊外のゆるゆるとした生活の中、随分と感謝祭ディナーや御近所づきあいなど、横または縦の繋りが濃厚な地域だなー、とか思っていたら、30年位前の作品集ということで。やっぱり現代って進んでるんたね。男どもはどっしりしていれば、鈍感でもオッケー。色々切り盛りしないといけない女達はイライラ。でも皆やってることだし、どこにぶつければいいのよ、ソーシャルメディアなんてあと30年待たないとなんだから!と蕎麦を茹でた後の煮汁のようなヌメリ気ある不満が、何か待ってる。現状打破の出来事を。

Posted by

甘ったるさのない文章。けれども女性作家らしく女性視点の作品がほとんど。社会的にも本質的にも、女性であることの複雑さや哀しみに比べれば、男のそれなんてただの感傷にすぎないな、と思ってしまった(すみません)一冊。だけど、一番自分に近くて切なくなったのは『ロサンゼルスの最後の奇妙な一日...

甘ったるさのない文章。けれども女性作家らしく女性視点の作品がほとんど。社会的にも本質的にも、女性であることの複雑さや哀しみに比べれば、男のそれなんてただの感傷にすぎないな、と思ってしまった(すみません)一冊。だけど、一番自分に近くて切なくなったのは『ロサンゼルスの最後の奇妙な一日』の男性主人公だった。なんてこと!やっぱりおっさん化しているのかもしれない。

Posted by

主人公たちは生活も安定していて健康にも問題はないしどちらかというと恵まれている。しかしなにかに常に傷ついて生きている。致命傷ではないけれど、心をちくちく刺されていて破綻か解放にむかう予感をかすかに漂わせて生きている。物語の終わらせ方や文章がうまくて、同じ空間にいるような一緒に傷つ...

主人公たちは生活も安定していて健康にも問題はないしどちらかというと恵まれている。しかしなにかに常に傷ついて生きている。致命傷ではないけれど、心をちくちく刺されていて破綻か解放にむかう予感をかすかに漂わせて生きている。物語の終わらせ方や文章がうまくて、同じ空間にいるような一緒に傷つくような気持ちで読んでしまった。アン・ビーティはちょっとツライ読書だった。岩本正恵さんの端正な訳もとても合っていた。まだまだ色んな訳が読みたかった。ご冥福をお祈りいたします。

Posted by

原宿ブックカフェで紹介されていたから読んだ。 少し読みにくいけど、アメリカの裕福な人たちの暮らしが垣間見えて面白かった。 どこの国でも家族は面倒なところがあるんだなと思った。もちろん面倒なだけではないけど。

Posted by

70,80年代に時代の寵児だったAnn Beattieの短編集。人間は本質的には孤独だ。と、分かっている人々即ち強いとこも弱いとこも自覚しながらなんとか前を向いている人々、のある1日。個人的には2001年発表のThat Last Odd Day in L.A.と 2004年発表の...

70,80年代に時代の寵児だったAnn Beattieの短編集。人間は本質的には孤独だ。と、分かっている人々即ち強いとこも弱いとこも自覚しながらなんとか前を向いている人々、のある1日。個人的には2001年発表のThat Last Odd Day in L.A.と 2004年発表のThe Rabbit Hole as Likely Explanationが良かった。

Posted by

短編なのに、だからこそなのか、最初の数行で登場人物が複数出て、ちょっと混乱。丁寧な表現で、文体には好感。

Posted by

「原宿ブックカフェ」の紹介で読了。アン・ビーティについては知らなかったけれど、1970年代から活躍している著名な作家らしい。 訳者あとがきの「短篇小説には結論はなく、止まるのにふさわしい瞬間があるだけだ」というアン・ビーティ自身の言が端的に表しているが、「起承転結」ではなく「起起...

「原宿ブックカフェ」の紹介で読了。アン・ビーティについては知らなかったけれど、1970年代から活躍している著名な作家らしい。 訳者あとがきの「短篇小説には結論はなく、止まるのにふさわしい瞬間があるだけだ」というアン・ビーティ自身の言が端的に表しているが、「起承転結」ではなく「起起転」とでも言うべき、独特の作風。描き込まれた登場人物の心情や言動から、物語が動き出した瞬間にブッツリと切られることによる余韻には、少しゾクッとくるものがあった。惜しむらくは、物語に描かれている、アメリカの、おそらく少し上流社会に属するが、孤独を抱えている登場人物たちに、スッと感情移入できていたら、もうちょっと楽しめたのかも。

Posted by

女性版レイモンド・カーヴァーというほどかっちりとしたミニマリズム。Monkeyの柴田元幸東大最終講義で扱われていて興味を持ったら、最近読んだ村上春樹の過去のエッセイでも取り上げられていた(といっても彼が瀬戸内海の無人島に行ったときにたまたま読んでいた本ってくらいだけど)。地方の貧...

女性版レイモンド・カーヴァーというほどかっちりとしたミニマリズム。Monkeyの柴田元幸東大最終講義で扱われていて興味を持ったら、最近読んだ村上春樹の過去のエッセイでも取り上げられていた(といっても彼が瀬戸内海の無人島に行ったときにたまたま読んでいた本ってくらいだけど)。地方の貧困層を扱うカーヴァーと大きく違うのは、登場人物が都会的な富裕層が多いこと。作者も美人である。あと、女性作家なので女性視点なのも違う。 70年代は音楽的にも個人の生活を唄うシンガーソングライターが台頭したけど、文学にも同じような潮流があったのだなと感じる。 あと、タイトルや作中の挿入からも、本当にルー・リードが好きなんだなぁ。

Posted by

まるで身近な人の話を聞いているような、ごく普通の人の生活にきざす悲しみやいらだち、困惑、口には出さない怒り、あきらめ、そして手遅れかと思うほど後になってから訪れる気づきを丁寧に、だが淡々と掬いとる。しみじみとした余韻の残る短編集。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

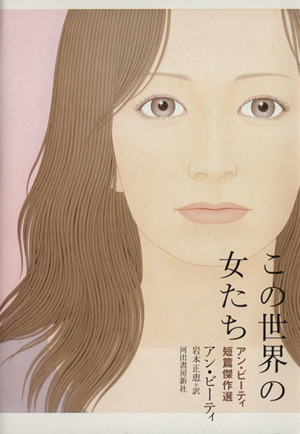

じっとこちらを見据える女性にひかれ手にした一冊。 10篇からなる短編集は、昔から抱いていたアメリカ文学に近い。 主人公たちはさまざまな職業に就きライフスタイルも異なるが、みなどこかしら孤独である。 またパリッとした文章リズム、作中の洒脱な会話がとてもよく憧れた。 追記:引用は「訳者あとがき」より。雑誌インタビューに答えたアン・ビーティの言葉。とても印象深かったので、引用させていただきました。

Posted by

- 1