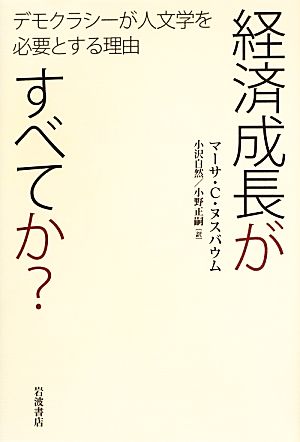

経済成長がすべてか? の商品レビュー

人文科学はビジネスには不要、文科省発のビジネス社会に出て役立たぬ大学の文学部は不要などという議論が数年前にあった。著者のヌスバウム氏はデモクラシーを守るためにも人文科学は重要とデータを用いながら説いており、経済成長至上主義に疑問を呈する。 STEM教育も道を過つと経済成長のため...

人文科学はビジネスには不要、文科省発のビジネス社会に出て役立たぬ大学の文学部は不要などという議論が数年前にあった。著者のヌスバウム氏はデモクラシーを守るためにも人文科学は重要とデータを用いながら説いており、経済成長至上主義に疑問を呈する。 STEM教育も道を過つと経済成長のために成り下がってしまう危惧はある。教育者だけでなく、ビジネスパーソンも読んで損はないと感じた。 ちょっと読みにくいのが難点か。

Posted by

本書はシカゴ大学で教鞭をとるヌスバウム女史による教育論です。本書の中で「利益のための教育、デモクラシーのための教育」という章がありますが、現代資本主義では経済成長率、あるいは利益、効率性の向上が至上命題になり、そこに直結する学問のみが尊重され(例:STEMと呼ばれることも多いです...

本書はシカゴ大学で教鞭をとるヌスバウム女史による教育論です。本書の中で「利益のための教育、デモクラシーのための教育」という章がありますが、現代資本主義では経済成長率、あるいは利益、効率性の向上が至上命題になり、そこに直結する学問のみが尊重され(例:STEMと呼ばれることも多いですがScience, Technology, Engineering, Mathematicsなどが代表例)、逆に経済成長に直結しない学問(人文学や芸術)の居場所が徐々に失われている、という警鐘です。具体的に失われる恐れのある能力は「批判的な思考力」と「共感的な想像力」。この2つを持ち合わせていない人間はどんな人でしょうか。おそらく、権力者の言うことになんの疑問も挟まず従順に従う人でしょうし(ルールはルール、国が定めたことには従うべきだから、という態度)、他者の困窮を見て同情心や正義心が湧くのではなく、むしろ自分の優位性を誇るような人物でしょう。つまりこういう人間ばかりになってしまえば、市民社会というものはもはや存在していない、ということを意味します。そしてこれは巡り巡って経済成長にも悪影響を及ぼすと考えられますから、経済成長至上主義者もヌスバウムの主張には耳を傾けるべきだ、ということになります。 余談ですが、本書を読んでハーバード・ビジネス・スクールが生み出した「ケースメソッド」が念頭に浮かびました。ケースメソッドでは、ある企業のケース(物語調)を熟読した上で議論に参加しますが、そこでは参加者の能動的な議論参加、他者の意見を傾聴すること、さらに主人公の立場に身を置く訓練を何度も積みますので、ケースメソッドこそ「利益とデモクラシー」の両方を追求することができる手法なのかもしれない、と個人的には感じました。

Posted by

文章が複雑で、主語~述語の流れさえ読み取れず、その先にあるだろう言わんとすることを理解する前に、読み進めるのを断念しました。ごめんなさい。イントロダクションの2ページぐらい(もしかしたら即本文だったかも?)ぐらいで終わってます。

Posted by

米国の哲学者、思想家であるマーサ・ヌスバウムが人文学的教育によって批判的思考能力、共感の能力を涵養できる、これは経済成長と対立するものではなく、むしろ基盤になるもので、デモクラシーが死なないために必要なものはであるとして、人文学的なものを教育から削減していこうとする現代の教育行政...

米国の哲学者、思想家であるマーサ・ヌスバウムが人文学的教育によって批判的思考能力、共感の能力を涵養できる、これは経済成長と対立するものではなく、むしろ基盤になるもので、デモクラシーが死なないために必要なものはであるとして、人文学的なものを教育から削減していこうとする現代の教育行政の姿勢を批判するもの。

Posted by

本書ではデモクラシー(民主主義)における人文学と芸術の必要性が説得的な仕方で論じられている。平田オリザの主張にも通じるところがある。ただ、平田が人文学や芸術の必要性を現在の資本主義経済システムの中でも利益(ベネフィット)があるという仕方で提示するのに対して、ヌスバウムは必ずしも...

本書ではデモクラシー(民主主義)における人文学と芸術の必要性が説得的な仕方で論じられている。平田オリザの主張にも通じるところがある。ただ、平田が人文学や芸術の必要性を現在の資本主義経済システムの中でも利益(ベネフィット)があるという仕方で提示するのに対して、ヌスバウムは必ずしもそうした仕方で人文学や芸術の経済的価値(プロフィット)を強調することはない。少なくとも本書の原題が"Not for Profit"であるように、ヌスバウムは経済的な利益(プロフィット)ではないものについて論じているのであり、人文学と芸術を学ぶことによって涵養される批判的思考や共感の能力ないし想像力がデモクラシーにとって必要不可欠なものであるということをさまざまな事例に基いて論じているのである。 本書は高等教育だけについて書かれたものではないが、大学とは何か、その役割とは何かということについて考える大学論についての本としても読むことができるだろう。しばしば引用されるタゴールの『ナショナリズム』が日本での講演をもとに書かれたものであることや、宮?駿監督についての言及を除けば、日本について直接的に言及されていることは(思い出せる限りでは)ないが、科学技術の発展に直接寄与しイノベーションの創出につながるような教育が大々的に推進され、職業に直結する職業準備教育、職業前教育がもてはやされる一方で、文系学部廃止論が大きく問題になるような現在の日本にあっても示唆を受けるところが大きい。 後輩から薦められたので読んだ。 20170525追記 紀伊國屋書店梅田本店にて2017年5月25日に購入。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

経済成長への直接的に寄与するところの少ない、文学や哲学といった人文学あるいは芸術に対する風当たりに警鐘を鳴らす人は少なからずいるが、ヌスバウムは対立させることなく、現実的な有効性について語る。 ゆ〜ても、飽くまで国家の枠の中で教育の語られるとこが気になるが、寧ろ、その辺が抽象論に陥らずに済むのに必要なのかも。 別にインド系というわけじゃなさそうだが、米国と並んでインドの教育や教育者についての言及が多いのが不思議。アマルティア・センと仲良しだからなのかな?

Posted by

著者自身がマニフェストといっているように著者の思想を述べた本 所々共感できる部分もあったが、全ての人にデモクラシーに必要な精神を培わせることはできるのだろうか

Posted by

- 1