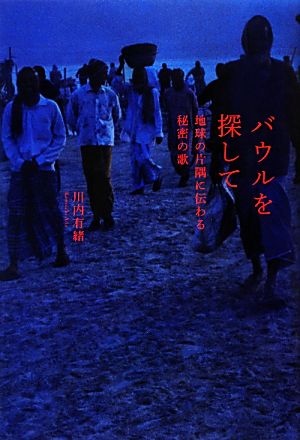

バウルを探して の商品レビュー

第1章 はじまりの糸 第2章 バラバラの船と映画監督 第3章 聖地行きの列車 第4章 二人のグル 第5章 タゴールとラロン、自由への闘争 第6章 メラという静かな狂乱 第7章 「知らない鳥」の秘密 最終章 ガンジスの祭宴

Posted by

バングラデシュへの旅。 何年かに一度、こういう「自分探しの旅」が出るんだな。インドとか。 若いころなら、素直に読めたが。今は年かな。 あたりまえじゃん、という印象。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

とても面白かった。 川内さんの文章はやっぱ好きだなあっと思う。 歩く川内さんの隣にいるような気分にさせてくれる。 ちょっと耳に入っただけなのになぜか気になることってあるけど、これはその気になることをとことん追っていっちゃうお話。 どんだけの行動力だ、すごいなあ。 んでもってけっこう思いつきで始まってるわりに人や状況が次々と繋がっていく様が不思議でもあり、必然のようでもあり。 バウルという人々の中を流れ伝わってゆく歌。 なんと豊かな国か。 子どもはなによりも大切なもの、だからこそ持たないことを選ぶこともある。っとゆーのは結構腑におちる。 産めばなんとかなる、とか子どもは自分で育つ、とか言われる度に違和感があった。 なんとかなる、で産んだ結果虐待とかになるんじゃないの?産んでホントにあなた幸せ?なんか愚痴ばっか言ってるけど?とか。単純に疑問だった。 社会がそうだから、周りがそう言うから、ではなく自分のココロがなにを求めているのか、それを知ろうとしないとなあ。 バウルの歌、聴いてみたい。

Posted by

18世紀終わりに生を享けた伝説の男ラロン・フォキル。 彼が作った千以上の"バウルの歌"は、譜面に遺されることなく脈々と口頭伝承され、今日もベンガル地方のどこかで誰かが口ずさむ。 教えが暗号のように隠された詩は何のために数百年もの間、彼の地で歌い継がれているのか...

18世紀終わりに生を享けた伝説の男ラロン・フォキル。 彼が作った千以上の"バウルの歌"は、譜面に遺されることなく脈々と口頭伝承され、今日もベンガル地方のどこかで誰かが口ずさむ。 教えが暗号のように隠された詩は何のために数百年もの間、彼の地で歌い継がれているのか。 アジア最貧国バングラデシュに飛び込み追いかけた12日間の濃密な旅の記録。

Posted by

クシュティア県のラロン廟でのバウルとの衝撃の遭遇(P113)は人生の道が広がった瞬間。グルであるユヌス・シャが教えてくれた聖なる場所へたどり着く道は「愛すること」。執着を手放し、平等に人間を愛すること。▼フォキル・バウジャは修行を経てグルになったバウル。ラロンを神と崇め、ラロンの...

クシュティア県のラロン廟でのバウルとの衝撃の遭遇(P113)は人生の道が広がった瞬間。グルであるユヌス・シャが教えてくれた聖なる場所へたどり着く道は「愛すること」。執着を手放し、平等に人間を愛すること。▼フォキル・バウジャは修行を経てグルになったバウル。ラロンを神と崇め、ラロンの全てを正しいとする原理主義的な雰囲気で少し心配(P265)。『バウルの鳥』の歌詞を説明してくれた。「知らない鳥はココロ、鳥かごは体、身体はいつか壊れる、どこへ飛んでゆくかはココロ次第」。▼世俗に生きる自分がいて、もう一人の冨や欲望から自由になりたいと切望する自分がいる。でもどうやってそこに行けるのか、彼にも分からない(p285)。▼バウルとは、命の風を探す人々(P292)。

Posted by

4年前、インドでバウルを聴いたときのことを思い出した 単なる音楽でなく、思いや考えが深いからこそ、あんな音楽を奏でられるのだとよくわかった ノヨンデワン

Posted by

海外生活が長く、シンクタンクや国連で働いていたという恐れ多い肩書の割に(と言っては失礼だけど)自分と同年代ということもあって非常に親しみやすい感のある川内さん。例えばたかのてるこさんのパワー全開体当たり系とはまた違い少しゆるやかな感じ。本作も読み終えるとなんだかゆったりとした旅か...

海外生活が長く、シンクタンクや国連で働いていたという恐れ多い肩書の割に(と言っては失礼だけど)自分と同年代ということもあって非常に親しみやすい感のある川内さん。例えばたかのてるこさんのパワー全開体当たり系とはまた違い少しゆるやかな感じ。本作も読み終えるとなんだかゆったりとした旅から帰って来たような気持ちになる。何より、これを読むとバングラデシュという国がとても好きになってしまう。ただ私がこれを☆3つにした理由は、本書へのレビューがバウルそのものよりもむしろ著者の生き方姿勢に対するものになってしまうということ。でもそれは川内さんの書くものが"新しいジャンル"だということでもあるのかもしれない。これからの執筆活動も楽しみにしています。

Posted by

飛行機の中とプールサイドで読んだ。 著者は国連で難民支援の仕事をしていた女性。バングラデシュにおいて、どのカーストにも属さない吟遊詩人集団「バウル」の歌を聴きに行くという2週間の旅の記録。つてをたどり、何の予定も知己もないところから、旅が展開していく。 彼女自身のそれまでの人...

飛行機の中とプールサイドで読んだ。 著者は国連で難民支援の仕事をしていた女性。バングラデシュにおいて、どのカーストにも属さない吟遊詩人集団「バウル」の歌を聴きに行くという2週間の旅の記録。つてをたどり、何の予定も知己もないところから、旅が展開していく。 彼女自身のそれまでの人生のことも挿入される。映画を作りたくて日大芸術学部に入学した学生時代、その後の米国留学、コロンビア留学、パリの国連勤務時代。 バングラデシュの近代史についてもページを割いている。英国の植民地支配から独立した当初はベンガル人の国ではなく東パキスタンとして。1970年のパキスタン総選挙で人口に勝るバングラデシュ側が勝利したことで、東西パキスタンによる内戦が勃発。増大する難民に業を煮やしたインドの介入により第三次インド・パキスタン戦争に発展。バングラデシュがベンガル人国家として独立したのは1972年。 旅の途中に、アジア人として初めてノーベル文学賞を受賞した詩人ラジンドラナード・タゴールの生家を訪ねる。パキスタン国歌・インド国歌の作者でもあるダゴールとバウル達が歌う歌を書いたラロン・フォキルは同時代に生きている。 この著者は同世代。これからもフォローしてみたい。

Posted by

元国連職員の著者は、バングラディッシュの謎の民「バウル」に興味を持つ。 「バウル」に会うため、周りの人々に協力してもらい、その実像に迫っていく。「バウル」には子どもを持ってはいけないという決まりごとがある。ならば、どうやって次世代へと受け継がれてきたのだろう? 謎が謎を呼ぶ、ミス...

元国連職員の著者は、バングラディッシュの謎の民「バウル」に興味を持つ。 「バウル」に会うため、周りの人々に協力してもらい、その実像に迫っていく。「バウル」には子どもを持ってはいけないという決まりごとがある。ならば、どうやって次世代へと受け継がれてきたのだろう? 謎が謎を呼ぶ、ミステリーのようだ。

Posted by

旅(といっても一泊二日です)に持っていった一冊 食べる時、人と会っている時、寝ている時 それ 以外は ずっと ページに目を落としていました いゃあ おもしろかった 一を聴いて十を知る というのは まさに筆者のような「旅の有り様」 いや「生き方そのもの」なのでしょう 知らない...

旅(といっても一泊二日です)に持っていった一冊 食べる時、人と会っている時、寝ている時 それ 以外は ずっと ページに目を落としていました いゃあ おもしろかった 一を聴いて十を知る というのは まさに筆者のような「旅の有り様」 いや「生き方そのもの」なのでしょう 知らないから おもしろい 生きていることは 知らないことの連続 知らないことが少し分かった時 次の知らないことがやってくる その 知らないことを知ろうとしたとき また あらたな おもしろさが やってくる だからこそ 生きていることは 面白い 興味がつきない一冊でした

Posted by

- 1

- 2