アーネスト・ヘミングウェイ こころ朗らなれ、誰もみな の商品レビュー

ヘミングウェイ短編集。 ヘミングウェイの分身と称される、ニック・アダムスが主人公の作品が多い。 戦争を舞台としていたり、あるいは少年時代の田舎町を舞台としていたり、シチュエーションは様々だが、どれもなんというか、「なんてことのない」出来事を語ったものが多い。 ラストを飾る「最後の...

ヘミングウェイ短編集。 ヘミングウェイの分身と称される、ニック・アダムスが主人公の作品が多い。 戦争を舞台としていたり、あるいは少年時代の田舎町を舞台としていたり、シチュエーションは様々だが、どれもなんというか、「なんてことのない」出来事を語ったものが多い。 ラストを飾る「最後の原野」は、保安官から逃亡する少年とその妹の話で、その逃亡の様に若干ハラハラとさせられたりもするが、それでも何か劇的、ドラマチックな部分はそんなにない。 それよりも共通するのは、何気ない日常を描く中での、余韻。 「ん?どういう終わり方だ、これ?」という最後の数行。 私が今更語るまでもなくの巨匠であり、彼の文章力なんて私が語るのも大変におこがましいくらい、全編にわたって素晴らしい文体が続くのだけれども、その中でもこの余韻。 ぜひ、味わってみて欲しい。

Posted by

「二つの心臓の大きな川」を読み返したくなったところでタイミングよく、柴田元幸さんが心惹かれた短編を厳選して新たに訳されたという本書を知った。ちなみに柴田訳では『心臓の二つある大きな川(原題:Big Tow-Hearted River)』 となっている。 主人公のニック•アダムズ...

「二つの心臓の大きな川」を読み返したくなったところでタイミングよく、柴田元幸さんが心惹かれた短編を厳選して新たに訳されたという本書を知った。ちなみに柴田訳では『心臓の二つある大きな川(原題:Big Tow-Hearted River)』 となっている。 主人公のニック•アダムズは丘を越えて行き、森の中に鱒釣りのためのキャンプを張る。 冷たく澄んだ水の中でまるでじっとしているかのように、流れに逆らって泳ぐ鱒の煌めき。折り取られたばかりの枝が放つ新鮮な香り。丹念に作る工程が書き込まれた素朴な料理の味わい(熱々のビーンズとスパゲッティにはトマトケチャップがかけられ、ソースの着いた皿はパンできれいに拭われる)。針に掛かった鱒が竿を大きくしならせて必死に抗う手応えと充実感。 瑞々しく生き生きとした文章によって、ニックの五感を通じて自然に触れているかのような心地よさを感じることができる。 しかし短編集を通して読めば、ニックが第一次大戦の従軍中にイタリアで頭部を負傷し、それと並行して精神を病んでいることが明らかにされている。また、帰還兵として帰郷しても、平穏は得られていないことも確かだろう。そうして読むと、ニックが汽車から降り立つ町が火災で失われたまま放置されていることも、焼け野原に住むバッタが一年経っても黒いままなことも、ニックの傷ついた心象を反映している。また、短く行動の一つひとつを描く描写パターンも、できるだけ考えるのを避けて目の前の行動に集中することで発作を遠ざけようとするニックの姿勢の顕れと捉えられる。まだニックは深い湿地に分け入る準備は整っていない。それでも失われる前に過ごした川での釣りは、ニックを深く静かに癒していく。 柴田さんはニックの物語を作品の発表順ではなく、少年から青年への成長順に並べ変えているが、ニック少年と妹の絆を描いた『最後の原野』は敢えて『心臓の二つある大きな川』の後に置かれている。この順番で読むと、描かれていないニックの心には妹リトレスとの思い出が去来していたんだとつい空想したくなる。 ヘミングウェイ最初期の短編集に収められた『心臓の二つある大きな川』と晩年の未完に終わった作品である『最後の原野』を並べて読むことで、二つの作品が響き合い深い余韻が心に残った。

Posted by

ヘミングウェイの短編を評して自ら『氷山理論』と称することを初めて知った・・読むとすぐに実感する。英米作品を多く約した柴田さんならではの巻末の文章で上手く保管してくれている。研ぎ澄まされた無駄のない文を淡々と読むだけでは、私の頭になかなか浸透していかなかった。眼ら、優れた文筆家は短...

ヘミングウェイの短編を評して自ら『氷山理論』と称することを初めて知った・・読むとすぐに実感する。英米作品を多く約した柴田さんならではの巻末の文章で上手く保管してくれている。研ぎ澄まされた無駄のない文を淡々と読むだけでは、私の頭になかなか浸透していかなかった。眼ら、優れた文筆家は短編を書くことによって評価が下されるというが、作者は最たるもの。「何らかの意味で壊れた人物を描いてきた作者」らしくない作品を選んだというだけあって、私には新鮮なヘミングウェイの世界だった。彼の分身であるニック・アダムズを主人公にした作品群がコアを占めている。中でもいずれも秀作・・≪武器よさらば≫«陽はまたのぼる≫等読んだだけの私にはへミンウェイ=従軍作家というイメージが強い。それだけに戦争文学のカテゴリーに入れがち。しかし、短編集には戦争に触れたものはあるが、殆ど具体的な描写が無く、そこで傷ついた心身を豊かな自然に身を横たえ自信をいやす作品に昇華している。2次元の物語が3次元の情景と化し、ている。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

ちょっと古典を読もうシリーズ。 こないだは「怒りの葡萄」で今回は「ヘミングウェイ」、俺ってアメリカ文学好きなんだろうか?そういやトムソーヤもハックフィンもアンクルトムも好きやったなぁ。 さてヘミングウェイと言うと、なんとなくマッチョとか男臭いとかストイックとかハードボイルドの元祖…的なイメージを持ってて、実際そういう作品も(特に最後の3つあたり)あるにはあるんだけど、従軍体験を生かした物語あたりはメンタルを打ちのめされた弱ってる主人公や登場人物なんかも出てきて、そういう作品も書くんだなぁと発見。 でも、やっぱ自然の中でタフに生き抜く人を描かせたら、実にいいなぁと思った。山登りの宿泊手段としてのキャンプが多い俺だけど、自然の中に身を置いて暮らしてみる、単にそれだけのキャンプもオモロそうだなぁと思った次第

Posted by

Posted by

むむむ。これは難しい本でした。 ぼんやり読んでいるとなんのこっちゃら分からなくなってしまう。 最後の解説を読んでいるともう一度読んでみたい気持ちになる。 いづれまた読んでみよう。

Posted by

本当に久しぶりのヘミングウェイ。柴田さんの翻訳という言葉にひかれて読みましたが、ステキでした。ヘミングウェイも訳も。

Posted by

ほんの、数行読んだだけで、すぅーっと、景色が浮かぶ。『雨のなかの猫』も、まさしくそうだ。柴田さんの翻訳本は、あとがきがとても楽しみ。それが読みたくて、読んでいるところも、少しある。もちろん、今回も良い。ざっくりしたヘミングウェイ要点も良い。

Posted by

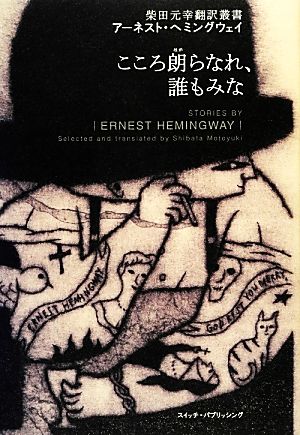

柴田元幸が自ら選び訳したヘミングウェイの短篇集。時代的には初期の短篇集『われらの時代』から晩年の未完の長篇『最後の原野』まで、舞台も時代も異なる作品を集めた19篇から成る。 熱狂的なファンは別として、髭面の写真に「パパ」という愛称、それに映画化された『老人と海』他の長篇しか知ら...

柴田元幸が自ら選び訳したヘミングウェイの短篇集。時代的には初期の短篇集『われらの時代』から晩年の未完の長篇『最後の原野』まで、舞台も時代も異なる作品を集めた19篇から成る。 熱狂的なファンは別として、髭面の写真に「パパ」という愛称、それに映画化された『老人と海』他の長篇しか知らない読者だったら、ちょっと意外な読後感を持つのじゃないだろうか。「へえ、ヘミングウェイって、こんな話を書く作家だったのか」って。 訳者もあとがきで触れているように、まずアフリカ物がない。ガルシア=マルケスがその短編作法を激賞したという「雨のなかの猫」を除けば、男女の関係を中心に据えたものも見あたらない。「代わりに、何らかの意味で壊れた人間を描いた、悲惨さを壮絶なユーモアで覆ったように思える作品」が多く採られている。登場人物でいえば、ヘミングウェイの分身的存在であるニック・アダムズを主人公とする作品が八篇と、半数近くを占めている。 作品の多くは雑誌掲載作だが、ニック・アダムズ物の内四篇は、訳し下ろしである。特に初期の作品に属する「心臓の二つある大きな川」第一部、第二部と「最後の原野」は読み応えがある。「心臓の二つある大きな川」は、フィッツジェラルドが「何も起こらない物語」と言ったと伝えられる通り、男が独り、川べりでキャンプするだけの話だ。いかにもヘミングウェイらしいストイックな文体を駆使し、テントを張り、鱒を釣り、火を熾し、調理し、食べる、その様子をまるで何かの儀式でもあるかのように厳密な手順を何も足さず、何も引かず、淡々と叙述する。読者は息をつめ、その様子に見入るしかない。 また、未完の作でもあり、長篇でもあることから、短篇集に入れることを躊躇しながらも、訳者がどうしても入れたかった「最後の原野」は、「ヘミングウェイの全短篇のなかで、この作品が一番、書きたいことをそのまま書いているかのような切迫感と、にもかかわらずどう終えたらいいかわからないかのような行き詰まり感とが、同時に生々しく伝わってくる」作品だ。まちがいなくハックルベリー・フィンの末裔であるニックとその妹リトレス。血のつながった兄と妹の、兄妹愛という言葉では言い表すことができない深い絆を軸に据え、北米の原生林を背景に、追われる二人の逃避行を抑制をきかせたリリシズムと仄かなユーモアを湛えた筆致で綴った魅力溢れる長篇小説(未完)である。思っても詮無いことながら、続きが読みたい、と激しく願った。 今もっとも脂ののった訳者によるヘミングウェイの新訳短篇集である。中には掌編と呼んでいいスケッチ風の小品も含まれる。原書が手に入ったら、チャンドラーやカーヴァーが影響を受けたその文章と手だれの翻訳を読み比べてみたい誘惑に駆られる。

Posted by

徹底的に人物の感情に立ち入らない、延々と続く描写と会話。で?と言わせる何も起こらない話。一見すごく簡単そうでシンプルに見えるけど、すごく難しい。まさにオリジナルやなぁ。ヘミングウェイ、さすがです。

Posted by

- 1