銀の匙 の商品レビュー

中勘助(1885~1965年)は、東京・神田生まれ、第一高等学校、東京帝国大学国文科卒の小説家・詩人・随筆家。代表作は『銀の匙』。 『銀の匙』の前篇部分は、1910年に執筆されたが、学生時代の恩師であった夏目漱石の推薦もあって、1913年4~6月に東京朝日新聞に連載(全57回)さ...

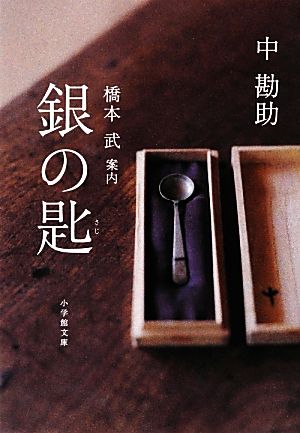

中勘助(1885~1965年)は、東京・神田生まれ、第一高等学校、東京帝国大学国文科卒の小説家・詩人・随筆家。代表作は『銀の匙』。 『銀の匙』の前篇部分は、1910年に執筆されたが、学生時代の恩師であった夏目漱石の推薦もあって、1913年4~6月に東京朝日新聞に連載(全57回)され、後篇部分は、1913年に執筆、1915年4~6月に同じく東京朝日新聞に連載(全47回)された。また、前篇、後篇をまとめて、1921年に単行本、1935年に岩波文庫版が出版され、同文庫版は、発行部数110万部を超えるベスト&ロングセラーとなっている。 灘中学校の国語教師・橋本武(1912~2013年)氏が、戦後50年に亘り、教科書の代わりに本作品を使って授業を行ったことは有名で(そのことが有名になったのは、2000年代になってからである)、本・小学館文庫版は橋本氏が解説を付けている。 本作品の内容は、自らの幼年時代(前篇)、少年時代(後篇)を振り返った自伝的な色合いの強い小説で、生まれつき体が弱かった著者は、ほとんど家族以外と交わることがなく、病弱だった母の代わりに伯母によって育てられたが、それ故に人一倍内省的で繊細な感情が、優しく美しい日本語で綴られている。 私は、学生時代に男性合唱曲「中勘助の詩から」(作曲・多田武彦)を歌ったことがあり、また、上記の橋本氏の伝説の授業のことも記憶にあって、今般新古書店で偶々目にして読んでみた。 描かれている時代は、明治の中頃であるが、子どもの根本にある感情は時代によって大きく変わるものではない。そうした意味で、昭和30年代生まれの私は、正直、時代の違いを感じるところ半分、ノスタルジックなところ半分といった読後感であったが、今後も長く読み継がれていくだろうか。。。 (2024年1月了)

Posted by

夏目漱石が文体の美しさを絶賛し、灘の名物教師のエチ先生がずっと国語の題材に使っていた物語。古臭く、物語の起伏もないため、挫折。読み続ければ面白かった?

Posted by

中勘助の自伝的小説。 自然豊かだった昔の描写。蝉の鳴く声から野草の描写まで事細かに、また多彩な言葉で書かれているこの作品。そこに橋本武の豊かな注釈がつく。 個人的に最近このように自然の描写のうまい現代の作家さんと出会っていない気がする。 天声人語の辰野和男然り、最近はこういう書き...

中勘助の自伝的小説。 自然豊かだった昔の描写。蝉の鳴く声から野草の描写まで事細かに、また多彩な言葉で書かれているこの作品。そこに橋本武の豊かな注釈がつく。 個人的に最近このように自然の描写のうまい現代の作家さんと出会っていない気がする。 天声人語の辰野和男然り、最近はこういう書き方をする作家が好きだ。

Posted by

岩波、角川と迷いこちらを図書館で。 ところが、解説が各ページの下に書かれていて、各行が通常の文庫の2/3の長さに。 学生だとわかりにくい描写もあるだろうから、親切だと思います。解説も現代に即している上、詳しく書かれていますし。 30代のわたしにとっては、読むのを中断される気がし...

岩波、角川と迷いこちらを図書館で。 ところが、解説が各ページの下に書かれていて、各行が通常の文庫の2/3の長さに。 学生だとわかりにくい描写もあるだろうから、親切だと思います。解説も現代に即している上、詳しく書かれていますし。 30代のわたしにとっては、読むのを中断される気がして、申し訳ないけれど、2頁でやめました。 岩波で読んでから、わからない言葉が出たら再読しようと思います。 もう少し時代が流れたら、一番読みやすい文庫版にはなるでしょう。

Posted by

石井桃子の著書で紹介されていたので読む。なんとも言えみずみずしく時に静謐。石井先生の「ノンちゃん雲に乗る」にも通じる空気感が懐かしい。石井先生が紹介したのもうなずける気がした。大人というより、まったくの子ども視点を持つスゴイ文章力に感動する。体が弱く乳母日傘(叔母さんだけど)で育...

石井桃子の著書で紹介されていたので読む。なんとも言えみずみずしく時に静謐。石井先生の「ノンちゃん雲に乗る」にも通じる空気感が懐かしい。石井先生が紹介したのもうなずける気がした。大人というより、まったくの子ども視点を持つスゴイ文章力に感動する。体が弱く乳母日傘(叔母さんだけど)で育った過保護なボン。日ごろ家族は主人公を褒めそやし、自分が劣等生だという事実を知るとショックで大泣きするのだが、そこからめきめき賢くなるという展開が面白すぎる。また後篇になると主人公のシニカルさ、痛いほど鋭い観察眼に唸る。 自然の匂い、人肌、懐かしい風景を思い起こさせる、昔の子どもは必読だ。

Posted by

少年時代のお話。 主人公の感受性がとても繊細でうっとりとするような語り口。 幼少の頃に怖かったものや面白かったものの描写に惹き付けられた。私も対象は違くても、そんなふうに感じていたな、というところが多々あった。 美しい小説だった。

Posted by

作者が体験した子ども時代のことを書いた自伝的小説です。 昔ながらの日本の下町の様子が描かれます。 別にその時代を体験したわけでもないのに、 そういう情景を思い浮かべると、とても懐かしい気持ちになるのが不思議です。 淡い色合いの静かな情景。 主人公のことをかわいがってくれているおば...

作者が体験した子ども時代のことを書いた自伝的小説です。 昔ながらの日本の下町の様子が描かれます。 別にその時代を体験したわけでもないのに、 そういう情景を思い浮かべると、とても懐かしい気持ちになるのが不思議です。 淡い色合いの静かな情景。 主人公のことをかわいがってくれているおばさんがどうした、とか、隣に越してきた女の子とこういう遊びをした、とか、学校でこんなことをしでかした、とか、書かれている内容は、その時代の一般的な日常。 それが淡々と続き、やがて主人公は子どもから青年へと育っていきます。 この本の特徴は解説がしっかりついていること。 巻末に解説がまとめて収録されているのではなくて、本文の下に少しずつ書かれています。 しかも、文豪作品の解説として収められているような、専門的で文学論的な解説とはちょっと違います。 というのも、これは国語の先生が実際に行っていた授業を再現しよう、という意図で作られている本なので、言葉の意味だけでなく、読み進めるためのヒントになるようなことも書いているので、とてもわかりやすい解説です。 文豪作品とか古典とか読み進めるためには、こういう解説の方がうれしいと思います。 もっと分かりやすい解説が増えてくれるといいのに、と思いました。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

前半と後半、圧倒的に前半がいい。子供の素直な感情と身の回りの小さな世界の美しい描写にため息が出ます。良くこれだけのことを覚えていられるものだと、そのことにも驚嘆です。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

灘中学の橋本武先生が、中学3年間の国語の授業の教材に使用した小説。 3年間かけて勉強する教材とはどういうものか、という興味で読むことにした。 前編を明治44年、後編が大正2年に発表されたということで、時代背景もあり、今では使えない言葉がたくさんでてくる。 それでも、時代を超えて、この子ども時代のなんともいえない、思い通りにならなくて、泣きたくなる気持ちや、なんでもない一言の挨拶も言い出せない勇気がでない、そんなことを思い出す。 主人公の少年は、前編では引っ込み思案で、学校もきらいで、勉強も苦手。困ったときは可愛がってくれている伯母さんになんでも助けてもらうという子どもだった。 後編になると、離れて暮す伯母さんとの久しぶりの再開の場面であらためて身体だけではない、成長を感じることができる。 伯母さんとの別れも淡々としていて、男の子の成長が少し寂しく、また喜ばしい。 いつもだと、わからない言葉があっても適当に解釈して、読み飛ばしていくのですが、橋本先生のご案内が丁寧にあったので、時間をかけてゆっくり読みました。

Posted by

風景や物事の描写が精密できれいという印象をもちました。 この本を読んでいると、ゆったりと時が流れているような気になります。丁寧な描写だからか、読み終わるとぎゅうっと凝縮されたものを味わったような気分になりました。

Posted by

- 1

- 2