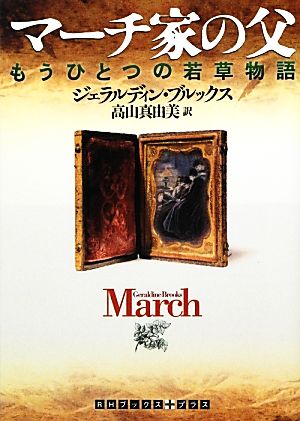

マーチ家の父 の商品レビュー

『若草物語』をベースに、従軍牧師だった父親側を描いた作品。 四姉妹の心温まる作品の裏側をこう描くのか、と驚き。南北戦争という時代の凄惨たる様を描きだしているこちら側から目をそらすべきではないのでしょうが、確固としたものと思っていたマーチ夫婦の絆がこうまで揺らいだものとして、特に、...

『若草物語』をベースに、従軍牧師だった父親側を描いた作品。 四姉妹の心温まる作品の裏側をこう描くのか、と驚き。南北戦争という時代の凄惨たる様を描きだしているこちら側から目をそらすべきではないのでしょうが、確固としたものと思っていたマーチ夫婦の絆がこうまで揺らいだものとして、特に、嫉妬も憎悪もするごく普通の「女」としてのマーミーの描き方が印象的だった。 家族を捨ててもいいと思うほどのマーチの信念と、グレイスが放った最後の言葉の隔たりが心に突き刺さった。 少し落ちついたら『若草物語』を読み返してみようと思います。

Posted by

『若草物語』本編では完璧な親としての姿を見せるマーチ夫妻。マーチ夫人は聖母、マーチ牧師は聖人。しかし本作ではあまりにも夫妻のあまりにも人間らしすぎる実像が語られる。夫妻の共通する罪は傲慢だろうか。牧師はマーミーの憤激ぶりに恐れをなし、夫として妻を矯正したいと願うが、一体何様なんだ...

『若草物語』本編では完璧な親としての姿を見せるマーチ夫妻。マーチ夫人は聖母、マーチ牧師は聖人。しかし本作ではあまりにも夫妻のあまりにも人間らしすぎる実像が語られる。夫妻の共通する罪は傲慢だろうか。牧師はマーミーの憤激ぶりに恐れをなし、夫として妻を矯正したいと願うが、一体何様なんだろう。マーミーは奴隷解放運動に力を注ぐが、黒人奴隷は憐れみの対象、保護すべき存在で、対等とは思っていないようだ。だからグレイスの存在が屈辱だったんだろう。本作を通して牧師は妻もグレイスも心底から理解しようとはしなかったな。『若草物語』で帰宅した牧師が娘達一人一人の成長を讃えるシーンは感動的だが、その内面がこれ程虚ろとは。グレイスも聖女じゃない。牧師を拒んだのは、椿姫のような、自己犠牲の麻薬の甘美さに酔ったからではないか。

Posted by

結婚する前のマーチ家の父は牧師ではなかった。 若かりし頃の彼がどういう人生を送り、なぜ牧師として戦地に赴くことになったのか 。 若草物語でのマーチ家は、極貧ではないもののクリスマスのプレゼントもないくらいには貧しい生活。 貧乏なのは聖職者の家だから、というだけではないようなマーチ...

結婚する前のマーチ家の父は牧師ではなかった。 若かりし頃の彼がどういう人生を送り、なぜ牧師として戦地に赴くことになったのか 。 若草物語でのマーチ家は、極貧ではないもののクリスマスのプレゼントもないくらいには貧しい生活。 貧乏なのは聖職者の家だから、というだけではないようなマーチ伯母との確執。 マーチ家の父と母がどのように知り合い、どのような結婚生活をおくっていたのか。 赤裸々に語られる彼らの過去は、ちょっと想像を絶するものだった。 だけどそれは言われてみたら納得できるものだった。 マーチ家の母(マーミー)の性格については驚きだったけれど。 私は若草物語からそこまでを読み取ることは出来なかったけど、作者ブルックスの母はこの本を彼女に渡すときにちゃんと「あのマーミーほど善人ぶった人は実際にはいませんからね」と言ったらしいので、読める人には読みとれるんだろうなあ。 マーチ父については若草物語にはあまりにも情報が少なすぎるので、どういう人物をオルコットが想像していたのかはわからない。 けれどこの本は説得力がある。 好きだからこそ善いもの美しいものだけを相手に見せたいという思い。 理想を体現する自分でありたいという思い。 それはわかる。 けれども地に足がついていない、頭でっかちの理想主義はある意味周りに迷惑だ。 “戦争によって、あるいは貧困によって、あるいは心に打ちこまれた不信の楔によって家族が引き裂かれるのを許すなら、そこに待っているのはどんな人生だろう。” 彼らの思想は確かに善だ。 黒人であるというだけで、人として扱うどころか馬や牛以下の価値しかない所有物としてしか扱われることがない、奴隷という存在。 傷つけようが命を奪おうが所有者の勝手であり、人としての尊厳など微塵もない。 それをまちがいだと糾弾することは正しい。 でも、うざいわ、彼ら。 一番たちが悪いのは自分の善意を疑わない人だと思う。 だから最後に迎える痛烈なしっぺ返し。 彼らのその後の人生は、家庭生活は、いったいどのようなものだったのか。 そのような目で続編を読んでいたわけではないから、家探しして続編を確認してみたいと思った。 第3、第4若草物語があまり好きではない理由も、この本で明確になった。 若草物語はものすごく好きなんだけどね。

Posted by

初めて「若草物語」をちゃんと読んだのはいつの頃だったか覚えていませんが、わりと大きくなるまで手元に置いていました。姉妹の仲睦まじい様子や年頃の少女らしい華やかさ、清貧の中での成長など、親の期待通りに読みとっていたように思います。少なくとも親のもくろみはあとがきにあるような、「あの...

初めて「若草物語」をちゃんと読んだのはいつの頃だったか覚えていませんが、わりと大きくなるまで手元に置いていました。姉妹の仲睦まじい様子や年頃の少女らしい華やかさ、清貧の中での成長など、親の期待通りに読みとっていたように思います。少なくとも親のもくろみはあとがきにあるような、「あのマーミーほど善人ぶった人は実際にはいない」ことを教えるためではなかったはず。著者の母恐るべし。でもそれはそれで正しい忠告だったのかもしれない。 若草物語から想像される、完璧な父・母とはかけ離れた二人です。奴隷制度廃止を求めながらも白人と黒人を全くの同等には見られておらず、父は急進派に投資して破産してしまったり、年齢や家族のことも省みずに従軍を決めてしまったりする理想主義者。母は若草物語中で自ら語る通り、次女のジョーと近い、いや彼女でさえ足元に及ばないような激情家。ひとつの出来事も、二人の捉え方が全く違っているのが興味深いです。若草物語のあの感動のラストシーンでさえあんな状況だったとしたら…あの理想の家族でさえ理解しあえてないんだよなぁ、と、自分の両親の不完全さを初めて突きつけられた時を思い出してしまいました。でも、あれだけの体験をしてきたらそれも当然。度重なる戦闘、周囲との温度差、実現されたはずの理想と喪失、罪の意識と向かい合う現実。モデルとなったオルコットの父親ではなく、マーチ自身が実在したかのように描かれているので余計にその行程が辛い。 南北戦争を南部の視点から描いた「風と共に去りぬ」でも、「南部の理想」が永遠に失われました。この作品でマーチが失ったものも「理想」。どっちが勝っても同じものを失ってるんですね。

Posted by

祝・文庫化☆ 若草物語のもう一つの面。 ほとんど不在だったマーチ家のお父さんは、どうしていたのか?という。 史実に基づくドキュメンタリー的な要素もある小説です。 ピュリッツァー賞受賞作。 ルイザ・メイ・オルコットの父はブロンソン・オルコットといって高名な哲学者でした。 ミスター...

祝・文庫化☆ 若草物語のもう一つの面。 ほとんど不在だったマーチ家のお父さんは、どうしていたのか?という。 史実に基づくドキュメンタリー的な要素もある小説です。 ピュリッツァー賞受賞作。 ルイザ・メイ・オルコットの父はブロンソン・オルコットといって高名な哲学者でした。 ミスター・マーチとして登場するのも、理想主義的で夢想家。 南北戦争に従軍牧師として参加し、大変な経験を共にしながらも、時に兵士を叱りつけ、色々な信仰の持ち方の人がいる前で、理想のままの説教をして、軍の中で浮き上がってしまう。 この時期の手記や手紙を交えながら、描かれています。 若草物語の4姉妹は父の無事を祈り、帰りを待ちわびていましたね。 妻エリザベスは若草物語ではよく出来た良妻賢母だったけど、じつは次女のジョーにもっとも似た気性。 この物語では生き生きしたエリザベスに、若き日のマーチがほとんど一目惚れするいきさつから。 ただ、かんしゃくがひどいので、結婚を危ぶむ気持ちになったほど。 夫の説得で次第に落ちついていく様子も描かれています。 家が貧乏になったいきさつも衝撃的。 黒人解放のために、どんどんお金を出してしまったのですね… 伯父の妻で大金持ちのきつい女性も、若草物語に出てくるまま。 黒人奴隷は、家庭の中に馴染んで、一見すると家族同様に遇されている場合もあった。 だが、差別は苛酷で、教育を与えることは法律で禁じられるようになっていた。反乱や逃亡を押さえるため。 マーチが若い頃に最初に南部に行ったときに、印象的な女性グレイスに出会っていたという。 本の行商をしていたマーチは、裕福な家にしばらく滞在することになったのです。グレイスは奴隷だが法律が出来る前に良い教育を前に受けて、奥様の話し相手になっていた。グレイスに頼まれて、幼い少女にこっそり字を教える。 ところがそれが発覚して… 南北戦争の頃の時代相が、ありありと描かれています。 マーチは、妻や娘達には戦争がどれほど悲惨かは知らせませんでした。 病院へ駆けつけた妻は、ここで実態を知ることに。 マーチの妻から見た視点が最後に挿入されて、さらに辛辣かつ重層的に。 病床にありつつも、多くの人を目の前に見ながら救えなかった罪悪感に苦しむマーチ。 やがて、帰宅した家庭に、あたかかい灯がともる… 静かな結末。

Posted by

あの「若草物語」のお父さんの話。子どもの頃少年少女世界文学全集で読んだ四姉妹の物語を懐かしく思い出して手にとって見た。よくよく見たら作者が違う。若草物語はオルコット、これはブルックス、おやまあ。 お父さんが若かった頃の行商にまつわる話。子供もいるのに南北戦争の北軍の従軍牧師として...

あの「若草物語」のお父さんの話。子どもの頃少年少女世界文学全集で読んだ四姉妹の物語を懐かしく思い出して手にとって見た。よくよく見たら作者が違う。若草物語はオルコット、これはブルックス、おやまあ。 お父さんが若かった頃の行商にまつわる話。子供もいるのに南北戦争の北軍の従軍牧師として戦地に赴いたこと。一つの国が二つに割れて戦う異常事態に心が痛む。読みながら 彼の信条、お母さんの心情、そういう事だったかもしれないと納得できる。 若草物語は理想に近い家族の表現だった。表に出ないところにこういう一面もあること、他の面もあったかもしれないと想像できるのが面白い。

Posted by

もっとノンフィクションぽくて読みにくいのかと思っていたら、そんなことはなくて読みやすく、おもしろかった、よかった。 確かに残酷な場面も多いし(この作家の持ち味なのか?)、結末も苦いんだけど、その苦さが、歴史の、そして、あの「若草物語」の真実っぽいというか。 でもそーれほど「若草...

もっとノンフィクションぽくて読みにくいのかと思っていたら、そんなことはなくて読みやすく、おもしろかった、よかった。 確かに残酷な場面も多いし(この作家の持ち味なのか?)、結末も苦いんだけど、その苦さが、歴史の、そして、あの「若草物語」の真実っぽいというか。 でもそーれほど「若草物語」が全面に出てくるわけではなく、「若草物語」のお父さんマーチ氏の若い日、お母さんマーミーに出会って結婚して、奴隷解放運動や南北戦争にかかわって、というストーリーが主。 まず、わたしは奴隷解放運動や南北戦争についてわかってなかったなあとつくづく思った。イメージだけでまるで正義の味方みたいな気がしてた北部の人々が全面的に正しかったわけじゃなかった、と。そんな単純なものじゃない、と。なにが正義なんだか勇気なんだか真実なんだか理想なんだか、わからなくなってくる。 小学生みたいだけど、とにかく、なんであろうと戦いによる解決はありえない、ってことは思う……。 大好きだった「若草物語」のイメージが壊れるかなあと多少心配だったんだけど、差しはさまれるエピソードは「若草物語」そのままで懐かしく、さらには、あのベスが活躍するシーンがつくられているのもうれしかった。そして、あのできすぎの感があるお母さんが、実はもともと感情がすごく激しくて、行動する人、というのも、ああわかるー、と。 マーチ氏とマーミーの、夫婦ですれ違う思いもすごくうまく書かれてるなーと思った。 でも、マーミーが、でも自分が愛したのはこういう男なのだ、と思うところになんだか感動した。夫婦って愛情ってこういうものなのかもしれない、とか。 わたしも、理想を追いかけるばかりで現実的じゃなくて自分勝手ともいえるマーチ氏を嫌いにはなれなかったし。 いやいや読みごたえがありましたー!

Posted by

- 1