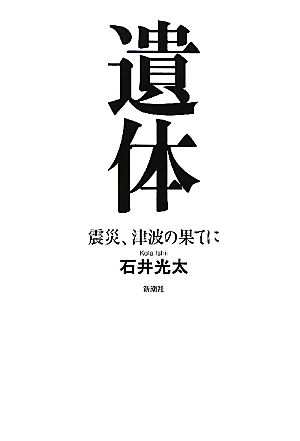

遺体 の商品レビュー

3.11に関する報道や書物から、意図的に避けてゐたやうな気がします。まともな精神状態では接することが出来ないかも...どうせ何も出来ない自分を再確認するだけ...怖かつたのですね。要するに逃げてゐたのであります。 1995年の阪神淡路の時も尋常ならざる衝撃を受けました。旅好きの自...

3.11に関する報道や書物から、意図的に避けてゐたやうな気がします。まともな精神状態では接することが出来ないかも...どうせ何も出来ない自分を再確認するだけ...怖かつたのですね。要するに逃げてゐたのであります。 1995年の阪神淡路の時も尋常ならざる衝撃を受けました。旅好きの自分が、それ以降一年以上も私的な旅行をする気になれず、鬱鬱としてゐたのです。 ただ、震災による破壊・火災といふのは、規模の大小の違ひはあれど、過去に見聞した範囲であります。 しかし今回の津波による被害は、今まで生きてきた中でも、全く未知の災害。遥か昔の歴史的事実で聞いたり、パニック映画などで表現されるレベルで、とても現代の我々を襲ふなどとは夢にも思はなかつたのです。 たしかに大水害で街も田畑も水浸しになる災害は過去にも度々起きてゐましたが、濁流ごと家も人も呑み込まれ、ひとつの街が丸ごと消滅する映像を見た時は「こんなことがあつて、いいものか?」と茫然としたのであります。 そんなわたくしが今回、『遺体―震災、津波の果てに』を手にとつたのは、石井光太氏の著書であるからには、従前の報道では語られなかつた事実もあるのではないかと期待したからであります。また、「遺体」に焦点を絞つた取材内容であることも凡百の類書とは一線を画するものだなと勘考した次第なのです。 取材地は岩手県釜石市に限定してゐます。陸前高田など市域全体が機能不全に陥つた土地は取材不能といふことで、市域の半分が残る釜石を選んだのださうです。 民生委員、歯科医、医師会、市職員、消防団員、住職、自衛官...「遺体」に関つた人たちに取材し、安置所が設置されてから、全遺体が土葬を回避し火葬が決まるまでのドキュメントを綴つてゐます。 石井氏らしく、平易で簡潔な表現、達意の文章で語られるのですが、中中読み進むことができません。読み易い文章の筈なのに。 それだけ事実が重過ぎることもあるでせう。読みながらこみ上げるものを感じ、しばし本を伏せたことも一度や二度ではありません。 遺体を確認する遺族の慟哭、遺体への敬意を忘れない民生委員、読経しながら声を詰まらせる住職、被災者に気を使ひながらひつそりと食事を取る自衛隊員...誰もが未経験の出来事に右往左往しながら、腐敗の進む遺体と対峙し、魂の安らかならんことを祈念して自分の使命を果たしていきます。自分が同じ境遇になつたら、と考へると頭が下がる思ひとともに、涙が出てきます。 前述のやうに、本書は釜石だけの話であります。もちろんその他の各地で、さらなる遺体の物語があつた筈です。さういふ遺体の声なき声も想起させる点でも、本書は「忘れてはいけないぞ」と喚起してゐるのでせう。 http://genjigawa.blog.fc2.com/blog-entry-498.html

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

東日本関連の報道や著作、ネットや週刊誌においては、「ジャーナリスト」とか「ルポライター」を名乗れば何を書いても構わない、といった浅ましさが透けて見える輩もずいぶんいました。 一方、著者の石井光太氏は過去にも多くの社会問題や宗教に根差した暗部をテーマに著作を重ねているだけのことはあり、きちんとしたつくりになっています。インパクトのあるタイトルにしつつ、野次馬根性はなく、被災者の心情を損ねないような記述に終始しています。舞台は釜石市。著者いわく「市の半分は津波で壊滅し、残り半分は被害を免れたので、市として対応することができた場所」です。 遺体安置所の惨状を目にして、ボランティアで働くことを決めた葬儀社勤務経験のある男性。 膨大な数の被災者の死亡診断書を書くことになった釜石市医師会の会長。 カルテが流出している中、遺体の歯型の記録を取ることにはたして意味があるのかどうか、自問自答しながら働く釜石市歯科医師会の会長。 突然、遺体の搬送業務を担うことになってしまった市の職員。 遺体を火葬するために奔走する葬儀社の社員と、県外で火葬をしてもらうために働く消防団員。 すべての被災者を供養するため、宗派を超えた連帯の体制を一気に実現した住職。 様々な人の関わりが紹介されていますが、行政や自衛隊といった「公的な立場の人たち」の話は比較的少なく、どちらかというと上記のような「市井の人たち」の動きに主眼が置かれています。大災害では行政がどうしても対応できない部分が出てくる以上、ここに登場する人たちに多くの紙幅が割かれているのはむしろ自然と言えるでしょう。 エピローグの一番最後、著者は亡くなった方々に向けて「みなさん、釜石に生まれてよかったね」とつぶやいています。この本が出たのが震災の年の10月。まだまだ、被災者の側にもそれ以外の側にも、過剰とも言える「被災していない人から被災した人に向けた言葉や視線」に対するアレルギーがあった時期です。その時期にこの言葉をかけることができ、さらにそれを本に記すことまでできた著者の度胸というか、覚悟に唸らされました。

Posted by

発売直後に購入。東日本大震災の現地で起きた出来事をドキュメントしているわけだが、読んで行く中でその酷さになれてしまう。いや、そんな軽薄なものではない。 混沌とした冷え切った3月の曇り雪の中で、それでも前を向いて現実を受け入れる東北の方々に心を痛めた。

Posted by

想像できない、想像できない。しかし、これは現実。 死しても人間には尊厳があり、それを守ってくれた人がいた。被災地に。 待ってろよ。なんとか家族を見つけてあげるからな。 工藤は一心不乱に真っ黒になった遺体の唇をめくり、灰をおとし、歯を調べていった。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

東日本大震災の後、遺体安置所の遺体に係わる自治体職員、医師、歯科医師、民生委員、住職、葬儀屋等々、様々な人たちの懸命の活動の記録。自らも被災しながらも、前を向き、周りを励まし、自分のできることをしっかりとやる。遺体一つ一つをきちんと尊厳を持った個として扱い、弔う。どんなに難しかっただろう。どんなに辛かっただろう。その使命感に頭が上がらない。係わったすべての方々に感謝と尊敬の念を。そして犠牲となった方々にせめて安らかな眠りを祈ります。

Posted by

東日本大震災について、石井光太のルポタージュ。これは読むしか無い、と夫婦で一致。先に読了。 遺体安置所をめぐるレポ。元葬儀社のボランティア、検視する医者・歯科医、突然死体を回収を命じられた市役所の所員。遺体にすがりつく遺族や、経を上げる僧侶・・。 なんとなく想像はついていたよう...

東日本大震災について、石井光太のルポタージュ。これは読むしか無い、と夫婦で一致。先に読了。 遺体安置所をめぐるレポ。元葬儀社のボランティア、検視する医者・歯科医、突然死体を回収を命じられた市役所の所員。遺体にすがりつく遺族や、経を上げる僧侶・・。 なんとなく想像はついていたようなシーンではある。それでもそこで描かれるグラフティに、立ちすくんでしまうのは私の想像力が足りない証拠。なのだと思う。 「遺体は声をかけられるだけで人間としての尊厳を取り戻す。千葉はそれを重ねることで安置所の無機質で絶望感に道が空気を少しでも和らげたかった。」(P185) この行動や思いを消化するには、まだ人間として深みが足りません。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

死を目撃する 死を発見する 死を直視する 死を拒む 死に憤る 死にいらだつ 死を逃れる 死を恐る 死を認める 死を嘆く 死を受け入れる 死を敬う 死を慰める 死を弔う

Posted by

著者にはインドの本などでいつかちゃんと読んでみたいなあと気になってはいた。 震災関連の本を読むのははじめてだったのだけど本当にリアルに描かれているなあと思った。 はじめはいまいち感情がついていかなかったが読み進めるうちに本当にあったことと認識してきたのか泣きながら読んだ。 日本人...

著者にはインドの本などでいつかちゃんと読んでみたいなあと気になってはいた。 震災関連の本を読むのははじめてだったのだけど本当にリアルに描かれているなあと思った。 はじめはいまいち感情がついていかなかったが読み進めるうちに本当にあったことと認識してきたのか泣きながら読んだ。 日本人の尊厳のようなもの、他人へいたわれる思いというものは本当に誇りに思う。 日本人でよかったと本当に思う。

Posted by

3.11 岩手 遺体安置所の日々。 関わったたくさんの人たちの記憶。 あの頃の日々を思い出して 涙がでる・・。 - - - - - 住んでいた場所から5キロ先で止まった津波。 震災数日後に見た仙台市若林区の津波跡。。 初めて見る風景に言葉が出なかった。 世界の終りのような非現...

3.11 岩手 遺体安置所の日々。 関わったたくさんの人たちの記憶。 あの頃の日々を思い出して 涙がでる・・。 - - - - - 住んでいた場所から5キロ先で止まった津波。 震災数日後に見た仙台市若林区の津波跡。。 初めて見る風景に言葉が出なかった。 世界の終りのような非現実的な風景。。 2011.5月には生まれ故郷いわきへ墓参り。 永崎海岸では、2カ月たっていたのに 津波の通った道がわかるくらい。 広かった砂浜が、ほぼ消滅していた。 あの日から時間がとまっていた。 見慣れた風景が、まったく知らない世界に変わっていた。

Posted by

眈々と書かれる、悲劇の情景。仙台で津波を免れた自分には想像できなかった事実を3年もたってやっと目の当たりにした。当時の過酷な天候、気温と共が思い出され、何もできなかった自分を歯がゆく思った。 報道では決して見ることのできない光景。しかし紛れもない事実。臭いもの、辛いものに蓋をする...

眈々と書かれる、悲劇の情景。仙台で津波を免れた自分には想像できなかった事実を3年もたってやっと目の当たりにした。当時の過酷な天候、気温と共が思い出され、何もできなかった自分を歯がゆく思った。 報道では決して見ることのできない光景。しかし紛れもない事実。臭いもの、辛いものに蓋をするだけでは復興にならない。著者の言うように、「血肉にしていくため」に、本当の復興のために、読んでおくべき一冊。

Posted by