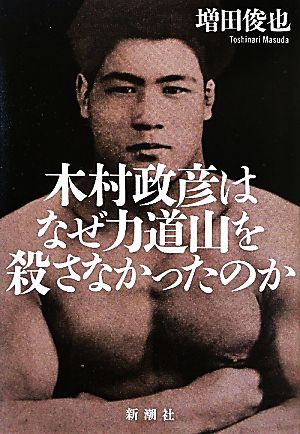

木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか の商品レビュー

つまらぬところに拘るイマイチな大著

そもそも、ここまで大著にする必要があったのか。 角界が「大日本」を冠してることに噛みつくなど、無意味な言い掛かりも多い。

暮友房

人間・木村政彦に迫る力作

鬼の柔道家、木村政彦は75歳の生涯を生きた。前半生は、木村の前に木村なく、木村の後に木村なし、と称えられた栄光の柔道家として過ごし、丁度人生の折り返しの38歳のとき、力道山と対戦し全国民が見守るなか、惨めな敗北をきっする。その後、同じだけの後半生を、木村政彦は屈辱の思いの中で生き...

鬼の柔道家、木村政彦は75歳の生涯を生きた。前半生は、木村の前に木村なく、木村の後に木村なし、と称えられた栄光の柔道家として過ごし、丁度人生の折り返しの38歳のとき、力道山と対戦し全国民が見守るなか、惨めな敗北をきっする。その後、同じだけの後半生を、木村政彦は屈辱の思いの中で生きていかなくてはならなかった。 木村は、本当に力道山に負けたのか、柔道家出身の筆者が、自らの強烈な木村政彦への思いを乗り越え、真実に肉薄する。人間・木村政彦に迫る力作!

平塚 泰司

読書録「木村政彦はなぜ 力道山を殺さなかったのか」5 著者 増田俊也 出版 新潮社 p87より引用 “ それが牛島辰熊だった。牛島は窪田に「柔 道には圧倒的なパワーが必要なんだ。だから バーベルを使ったトレーニングが必要なんだ。 そのパワーで大根を引っこ抜くようにグーンと 投...

読書録「木村政彦はなぜ 力道山を殺さなかったのか」5 著者 増田俊也 出版 新潮社 p87より引用 “ それが牛島辰熊だった。牛島は窪田に「柔 道には圧倒的なパワーが必要なんだ。だから バーベルを使ったトレーニングが必要なんだ。 そのパワーで大根を引っこ抜くようにグーンと 投げてしまうのがいい柔道なんだ」と言った。 豪快な人だなと窪田は思った。" 目次より抜粋引用 “巌流島の朝 熊本の怪童 鬼の牛島辰熊 木村政彦と高専柔道 師弟悲願の天覧試合制覇" 柔道経験者の作家である著者による、史上最 強の柔道家・木村政彦の人生と戦いを描いたノ ンフィクション。雑誌連載三年半分をまとめた 大作。 木村政彦の人生に影を落とした力道山との一 戦から、生まれ育ち柔道に邁進するようになる 過程、そして弟子を育て上げ亡くなるまでを、 日本柔道・武道会のみならず、世界の格闘界の 人々との関わりなども含め、十年以上の取材と 資料検索を元に書き上げられています。 上記の引用は、木村政彦の師匠・牛島辰熊の 発言を記した一節。 「柔よく剛を制す」と聞くことはありますが、 何度も日本一になっている人がこう言っている のならば、まずは何よりも体を鍛えて、力を付 けるのが大切なのでしょう。 出てくる柔道家の鍛錬内容を読んでいるだけ で、疲れてしまいそうな猛練習が描かれていま す。努力が出来るかどうかも、やっぱり才能な んだろうなと思わざるを得ません。鍛え上がる 前に、怪我をして体を壊してしまうんじゃない でしょうか。 本を手に持った時のボリュームが、辞書のそ れ。外ではとても読むことが出来ないサイズの で、移動中に読みたい人は、電子版を探したほ うがいいでしょう。 文章量、内容ともに「渾身」の二文字がしっ くりと来る作品。人一人、それも歴史に名が残 る人物の一生を描くのならば、このくらいには なって当然なのでしょう。 どれ程強くて凄い人でも、少しの油断でどう なるか分からないという事と、いつかは衰えて しまうものなのだなということを、思い直させ てくれる一冊。そして、いつか誰かのお世話に なることになるのだから、人には丁寧に接して おいたほうがいいなと思わせられる一冊。 ーーーーー

Posted by

前に売れていた事は知っていて、いまだに傑作と言われている本作。 機会があったら…と延ばし延ばしになっていて、図書館で目についたのでついに。 思ったよりも、ぶ、分厚い! 読み進めると、ずいぶん木村政彦に肩入れした著者さんだなぁ〜と。書き始めた動機のようなものだから、当たり前か?...

前に売れていた事は知っていて、いまだに傑作と言われている本作。 機会があったら…と延ばし延ばしになっていて、図書館で目についたのでついに。 思ったよりも、ぶ、分厚い! 読み進めると、ずいぶん木村政彦に肩入れした著者さんだなぁ〜と。書き始めた動機のようなものだから、当たり前か? ただ、最後の方でしっかり現実を受け止めたところはよかった。 思わずこちらも目頭が熱くなった。

Posted by

増田俊也 『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』 世紀の柔道王木村政彦の生涯伝記。 柔道詳しくないので、こんな凄い人が居たのが驚きじゃった。 あのグレイシー一族の祖とも言われるエリオ・グレイシーの腕を骨折させた技が「キムラ・ロック」と技の名前になる程に最強の強さを誇ってた...

増田俊也 『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』 世紀の柔道王木村政彦の生涯伝記。 柔道詳しくないので、こんな凄い人が居たのが驚きじゃった。 あのグレイシー一族の祖とも言われるエリオ・グレイシーの腕を骨折させた技が「キムラ・ロック」と技の名前になる程に最強の強さを誇ってた。 時代はプロレス人気になり、力道山との対決の末待ち受けていたものは…。 柔道の歴史、プロレスの歴史等、格闘技好きの人にオススメですw 2014年読破

Posted by

すべての格闘技好きに読んでほしい、胸が熱くなる超大作。総ページ数が700弱あるにもかかわらず、途中でダレることなく一気に読んでしまった。師匠・牛島辰熊さんと弟子・木村政彦さんの関係があまりにもドラマティックでカッコいい。まず師匠の名前からして一般人とは違う何かを感じる。名字の「島...

すべての格闘技好きに読んでほしい、胸が熱くなる超大作。総ページ数が700弱あるにもかかわらず、途中でダレることなく一気に読んでしまった。師匠・牛島辰熊さんと弟子・木村政彦さんの関係があまりにもドラマティックでカッコいい。まず師匠の名前からして一般人とは違う何かを感じる。名字の「島」以外すべて動物で構成されており、その名の通り人間離れした強さと巧みさを持つ寝技の鬼である。見た目も渋く、浅黒い肌と日本人離れした堀の深い顔に鋭い目つきが光を放ち、整えた口髭が雄々しい。さらに笑顔が可愛いというギャップまで持ち合わせている。 彼ら二人の根本的な違いは、牛島さんには自身の哲学や宗教観があり、木村さんにはなかったことではないだろうか。宗教が良い悪いという話ではないが、普通の人間が自身の中に絶対的な軸を持ち、崇高な目標に向かって生涯ブレずに生きていくのは簡単ではないだろう。牛島さんには確固たる哲学と宗教観があり、まだ幼い木村さんには師匠・牛島さんと柔道の世界しかなかった。そしてその世界は戦争によって引き裂かれてしまう。 読了後は、どうしても力道山さんに対してネガティブな見方をしてしまう。けれども読者が一方的に力道山憎しとならないような著者の配慮も感じた。力道山さんと木村さんは戦争の被害者だと著者は言うが、私も同じように思う。膨大な数の資料の中から各記事や証言を照らし合わせて真実に迫り、ここまでわかりやすく並べてくれた著者の執筆力、取材力は本当に素晴らしい。ただの格闘技好きで未経験者の私でも大変読みやすかった。資料収集と取材、そして連載終了までに18年を要した超大作である。柔道業界から排除されてしまった木村さん、そして牛島さんの名誉のためにも多くの読者の手にとってもらい、後世に語り継がれていってほしい至高の一冊。 「木村の前に木村なく、木村のあとに木村なし。」

Posted by

まずオープニングでぐっと引き込まれる。柔道家の木村政彦の名前は聞いたことがあったが、ほとんど何も知らなかった。この作品で彼のことをたくさんの人に知ってほしい。

Posted by

ノンフィクションを読む喜びを最大級に味わった本。厚さが全く気にならない。経歴、時代状況からみて、木村のような選手はもう現れ得ないだろうことを納得させられる。力道山戦などなければ、、、といろいろ考えてしまう。

Posted by

「ゴング格闘技」誌に4年間にわたって連載された大作。史上最強の柔道家、木村政彦の生涯を描く。 木村はまだ学生だった頃に柔道全日本選士権を3連覇、さらに天覧試合を制覇する。戦後はプロ柔道に参入し、ブラジルでエリオ・グレイシーを破る。そしてプロレスラーに転向し力道山と対決するが...

「ゴング格闘技」誌に4年間にわたって連載された大作。史上最強の柔道家、木村政彦の生涯を描く。 木村はまだ学生だった頃に柔道全日本選士権を3連覇、さらに天覧試合を制覇する。戦後はプロ柔道に参入し、ブラジルでエリオ・グレイシーを破る。そしてプロレスラーに転向し力道山と対決するが、卑怯なやり方で倒されてしまう。 高邁な思想家でもあった牛島辰熊と、その弟子でありながらただ勝ち続けることにしか興味のなかった木村。どちらが人間として立派だったかと問われればなんとも答えようがない。どちらが好きかと問われれば、より人間的な木村であるような気もするが、やたら暴力的で欠点も多い木村を手放しで賛美する気になどなれはしない。柔道は超一流であってもそれ以外は不器用な木村が、戦後の混乱の中で道を踏み間違え、利用され、柔道家としての名声を失っていったことは、残念ではある。 そして老いと死は、どんな人間にも訪れる。強さに取り憑かれてしまった木村は、生きている限り敗者の汚名に苦しまざるを得なかった。死は木村にとって救いであったかもしれない。「これでよかったよね」 ── 晩年に木村が涙を流しながら妻にいったこの言葉は悲しいけれど慰めでもある。木村の人生を眺め渡せば感じるだろう、何が幸福で何が不幸か、何が正しくて何が間違いだったかなんて、簡単に決められないのではないかと。 いわゆる格闘技の「アングル」で書かれた本かと思って読んだら、そうではなかった。著者自身、高専柔道の流れを汲む七帝柔道の経験者であり、確かに木村贔屓になりがちだけれど、関係者へのインタビューや当時の新聞記事などの一次資料に基づいて事実をありのままに記そうとしていることが分かる。戦前・戦後の柔道の歴史についての解説も興味深かった。

Posted by

◆日本格闘技史、最大のナゾ!◆ 「木村の前に木村なし、木村の後に木村なし」と言われた不世出の柔道家、木村政彦。昭和29年、木村は人気絶頂の力道山と、プロレスのリングで対決する。視聴率100%の世紀の一戦、木村は一方的に潰され、国民的大スターの座から転落する。なぜ木村は、いとも簡単...

◆日本格闘技史、最大のナゾ!◆ 「木村の前に木村なし、木村の後に木村なし」と言われた不世出の柔道家、木村政彦。昭和29年、木村は人気絶頂の力道山と、プロレスのリングで対決する。視聴率100%の世紀の一戦、木村は一方的に潰され、国民的大スターの座から転落する。なぜ木村は、いとも簡単に敗れたのか?スポーツノンフィクションとして、異例のベストセラーとなった、第43回大宅壮一ノンフィクション受賞作品。

Posted by