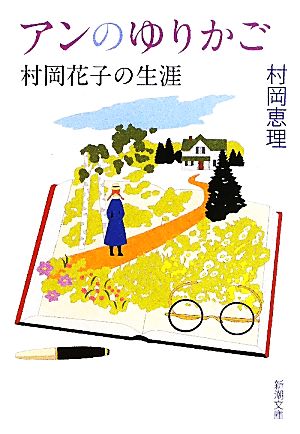

アンのゆりかご の商品レビュー

赤毛のアンが読みたくなった。 恵まれない環境の中でも己の力で生き抜いた女性。当時としては珍しい恋愛結婚。自立した女性の生き様を見させていただいた本でした。

Posted by

赤毛のアンから知った翻訳者「村岡花子」さんの生涯についてまとめられた作品です。 生まれ育った家庭環境は良いとは言い難いが、父親のキリスト教信仰、社会主義的なものの考えかたによって、花子さんは幼いころからいろんな人に出会い、いろんな本に出会い、いろんな文化に触れられ、この時代では...

赤毛のアンから知った翻訳者「村岡花子」さんの生涯についてまとめられた作品です。 生まれ育った家庭環境は良いとは言い難いが、父親のキリスト教信仰、社会主義的なものの考えかたによって、花子さんは幼いころからいろんな人に出会い、いろんな本に出会い、いろんな文化に触れられ、この時代では珍しい自立した日本女性だったのではないかと思いました。 海外の有名な作品は日本語に翻訳されたものを読んできましたが、この作品を読んで、原文で読んでみたい、花子さんのようにその作品の国の文化や慣習も勉強したら、より興味深く作品を楽しめるかなとも思ってしまいました。 また、花子さんと花子さんが学んだ東洋英和女学校のカナダ人宣教師たちこそが、国境を越えて平和祈り、子供たちに平和な未来をという思いから行動に移していったノーベル平和賞的な人たちだと思いました。 最後に、花子さんと儆三さんのような大恋愛してみたいものですね。こんなに愛し合い、尊敬しあえる関係はうらやましい限りです。

Posted by

巻末の年表、参考文献の量、thanksの数々。最後に梨木香歩さんがコメントしているように、著者は、本当に真摯に自分のルーツに向き合ったのだと思う。 モンゴメリ作品にいつも名前が出てきた、でもお会いすることはできない村岡花子さんの人となりや時代背景を知ることができ、少しだけ距離が...

巻末の年表、参考文献の量、thanksの数々。最後に梨木香歩さんがコメントしているように、著者は、本当に真摯に自分のルーツに向き合ったのだと思う。 モンゴメリ作品にいつも名前が出てきた、でもお会いすることはできない村岡花子さんの人となりや時代背景を知ることができ、少しだけ距離が近くなった気がする。 飛んだりはねたりの「赤毛のアン」、戦争で早くに大人びた「アンの娘リラ」あの書き分け力、表現力は、英語力だけでなく、教養と人生経験から来ているのだろうか。

Posted by

大好きだった赤毛のアンが、さらに好きになった。 やっぱり、村岡花子はかっこいい。 あとがきで梨木香歩が書いているように、「村岡花子一人の女性史のみならず、彼女が生きた時代の女性たちの意識、彼女たちの置かれた社会的地位、葛藤までもが丹念に描かれている」。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

本作の主人公は翻訳家の村岡花子さん。赤毛のアンを翻訳した人、といえばすぐに通じるでしょうか。彼女の生涯を扱う作品です。 ただ本作、いち翻訳家の生涯というよりも、むしろ、一女性の目を通して綴られる明治・大正・昭和の女性の自立・地位向上の話、といってもよいと思います。 それほどに、熱く激動の人生を生きた女性であったと読後に感じました。 ・・・ 貧乏だった家庭で唯一学校通いを許された花子。キリスト教系の東洋英和で女性宣教師からみっちり英語を叩き込まれ、図書室で洋書を貪るように読み、外国に行くことなく英語を話せるようになったエピソード。日本にはヤングアダルト向けの自己陶冶的小説が少なく、自らを筆をとり文筆家をスタートさせたこと。自らの進学後一家離散となった家族のため、卒業後も必死で稼ぎに出たこと。日本女子大創設者の広岡浅子の伝手で、市川房江など女性進出のパイオニアと知己を得ていたこと。キリスト者でありながら、妻子ある身の男性と恋に落ち、所帯を持つに至ったこと。震災で夫の会社が傾き、家の生活費を自らが稼ぐ決意をしたこと。一粒種の道夫を病気で亡くしたこと。良質なヤングアダルト小説を子供たちへ届けたい一心で、空襲のさなかでも、敵性言語である英語で書かれた“Ann of Green Gable”の翻訳に注力したこと。戦後は一層、赤毛のアンシリーズの翻訳に取り組んだのは言うまでもありません。 東洋英和で学生時代の話を除くと、花子は断続的に苦境・逆境に襲われるのですが、もがきながらもたゆまず前進を続ける様子には胸が熱くなります。 ・・・ 加えて驚くべきは、花子が日本語、わけても詩や和歌に注力していたことです。なんと和歌・詩歌で有名な歌人佐々木信綱氏にも師事していたということです。目の付け所が違います。 卑近な例で考えると、所謂キコクである自分の子供たちを見ていると、英語もまあ通じるし、読み書きはできるのですが、受験英語の下線部訳の問題はからっきしダメなのです。Google翻訳的直訳というのでしょうかね。 やはり日本語の語感やセンスを磨かないと、腑に落ちる訳文は生まれない、と本作を読んで改めて感じた次第です。訳者ならずとも、日本語力や言葉への造詣がないと、外国語の豊かさは汲み取れないのでは、と感じました。 日本語力、大事です。 ・・・ ということで、村岡花子さんの生涯でした。 驚くほどにドラマティックな個人史でしたが、瞠目すべきは、このような傑物がそこまで注目されずにいる現状であります。もっと知られて良い方だと感じました。 本作、女性の社会進出、明治以降の現代史、児童文学に興味がある方等には楽しんでいただける作品だと思います。ぜひ「赤毛のアン」も併せて読み、気取った女子高的雰囲気を楽しんでいただければと思います。

Posted by

大変面白かった! 朝ドラを見ていたので花子の生涯について概ね知っていたつもりではあったが、一冊の本を通じて知る花子の人生はより壮大なものであった。 花子の人生の根幹をなすのは東洋英和女学校時代のカナダ宣教師から受けた教育であるが、その後も数々の出会いを通じて児童文学翻訳への情熱と...

大変面白かった! 朝ドラを見ていたので花子の生涯について概ね知っていたつもりではあったが、一冊の本を通じて知る花子の人生はより壮大なものであった。 花子の人生の根幹をなすのは東洋英和女学校時代のカナダ宣教師から受けた教育であるが、その後も数々の出会いを通じて児童文学翻訳への情熱と、彼女の社会改革活動への意識が醸成されていく。その過程で登場する人物たちも一人ひとりについて伝記が存在しそうなほど(実際そういう人物もいるはず)豪華な人々で、花子の人生が羨ましくもなってしまうが、そうした出会いを力に変え晩年まで子ども、女性そして社会のために尽くしてきたからこそ、これ程長く愛される翻訳作品を生み出せたのであろう。赤毛のアンも読んで見ようと思う。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

秋葉原の古本屋で100円で購入した。100円の元は圧倒的に取れる良い本だった。 赤毛のアンの日本語版は読んだことないと思うが、翻訳にこれだけの情熱と、歴史が積み重なっていたとは。 そもそもこの村岡さんの歴史が、自分でも名前を聞いたことある有名人たちに囲まれている。 芥川龍之介、与謝野晶子、菊池寛、宇野千代、樋口一葉、平塚らいてう… 第一次世界大戦、第二次世界大戦、そして日本の敗戦… アンの翻訳をしながら、非国民と呼ばれながら原稿を守り、女性の権利向上にも協力し、翻訳文学、そして児童文学というもの自体がまず無い文化の中、子供のために海外児童文学を翻訳し続けた… うーむ、すごい。 この人の友人関係もすごすぎたので、この本は「赤毛のアンを翻訳した件」どころじゃなく、この人達が歴史を作ってきた証明だった。甘く見てた。赤毛のアン自体は正直あんまり出てこないし、出てくるのもだいぶ後半なので、どちらかというと近代史の歴史小説として楽しめるかと思う。 しかし、ラブレターが全部保存されていて、万人に公開されるってどんな地獄だよ。「帰り際のkiss…… まあなんて困る人だとあなたは思ふたでしよ。」とか気が狂いそうになる。旦那さんも墓から蘇ってそう。 そして肝心の本のタイトル、もともと「赤毛のアン」ではなく、村岡さんは「窓辺に倚る少女」にするつもりだったらしい。それだったらだいぶ違った未来になってた気がする。編集者が「赤毛のアン」を提案したが村岡さんは一旦即却下したが、娘のみどりが絶対これにするべきと推したためらしい。ただ、ちゃんとこれを読むのは若い人だから、若い人の感性に合わせるとして了承した村岡さんもあっての明断。 この間読んだ「キラキラネームの大研究」にもあったが、変わった名前は今が特徴ではなく、むしろ英語が入ってきた時代やちょっと昔も相当アレだったというのを、ところどころ感じた。特にガントレット恒子という名前が強すぎて本に集中できなかった。エドワードガントレットさんに嫁いだかららしいから当たり前なんだが…

Posted by

「赤毛のアン」を翻訳された村岡花子さんのお話。「赤毛のアン」が好きなので読んでみました。 辛い体験も多い中で、信念を持って生きる強さが感じられました。 自分の娘にも「赤毛のアン」を読んで欲しいなぁと思います。

Posted by

面白かった… 「赤毛のアン」が大好きで、朝ドラにもなった村岡花子先生の生涯には興味があったので読んでみた。 アンが育ったカナダの美しい自然、おおらかな雰囲気、女性の悩みが、花子の女学校時代のカナダ人教師から花子、そしてアン・ブックスを通じてわたしにも伝わってきていることを知れ...

面白かった… 「赤毛のアン」が大好きで、朝ドラにもなった村岡花子先生の生涯には興味があったので読んでみた。 アンが育ったカナダの美しい自然、おおらかな雰囲気、女性の悩みが、花子の女学校時代のカナダ人教師から花子、そしてアン・ブックスを通じてわたしにも伝わってきていることを知れて、とても良かった。 当たり前だけど、本には著者の様々な思いや人生の経験が詰まっているんだなあ…と思った。 特に大好きな「赤毛のアン」でそれを知れたことはほんとうに良かった。 近いうちに「赤毛のアン」の原文も読んでみたいし、先生とは違うけど、いつか絶対にプリンス・エドワード島にも行くぞ!と決意した。

Posted by

翻訳家・児童文学作家村岡花子の伝記。 なるほどこれは朝ドラになるわ。 花子がその英語力を培った東洋英和女学校時代の描写が楽しい。「燁さま」として登場する柳原白蓮が魅力的。 花子は社会主義者の父のもとに生まれ、女学校時代を除いて(その女学校での教育自体が父の思想方針によるもので...

翻訳家・児童文学作家村岡花子の伝記。 なるほどこれは朝ドラになるわ。 花子がその英語力を培った東洋英和女学校時代の描写が楽しい。「燁さま」として登場する柳原白蓮が魅力的。 花子は社会主義者の父のもとに生まれ、女学校時代を除いて(その女学校での教育自体が父の思想方針によるものではあるが)社会活動を身近に過ごしているが、それに共感しながらもその性質はあくまで文学的だったのだろう。キリスト教に対しても似た距離をもっている。アンもそんな感じだよねえ。勝手に符合を見出して愉快がっている。

Posted by